撮影:神谷涼寧

撮影:神谷涼寧

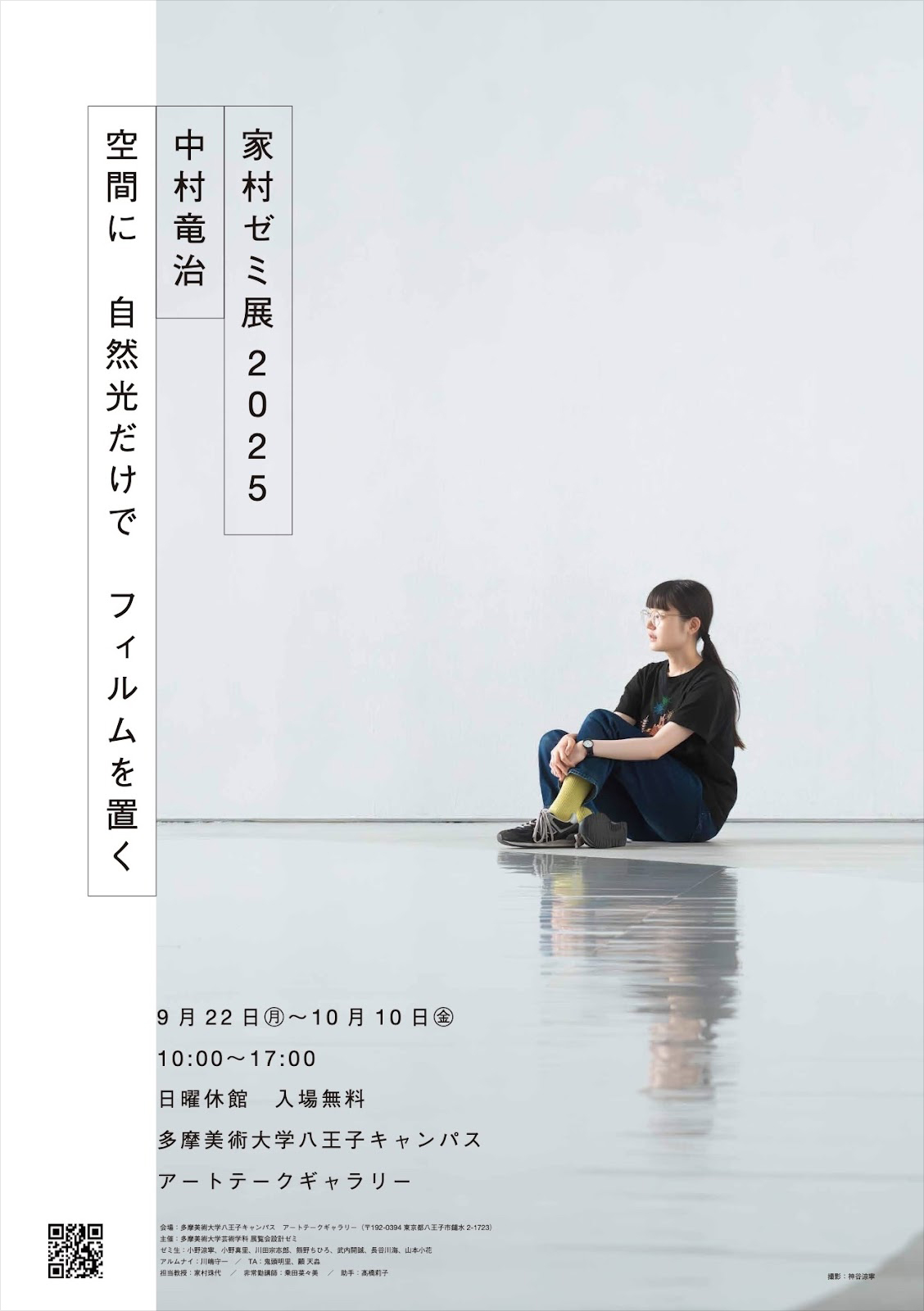

家村ゼミ展 2025「中村竜治 空間に、自然光だけで、フィルムを置く」

2025年9月22日(月)-10月10日(金)

多摩美術大学️八王子キャンパス アートテークギャラリー

https://www.iemuraseminar.com/

開場時間:10:00–17:00

休場日:9/28、10/5

展覧会URL:https://www.iemuraseminar.com/2025

多摩美術大学️八王子キャンパスのアートテークギャラリーでは、9回目となる「家村ゼミ展 2025」として、「中村竜治 空間に、自然光だけで、フィルムを置く」を開催する。

家村ゼミ展は、多摩美術大学美術学部芸術学科教授の家村珠代が担当する展覧会設計ゼミによる企画展。完成した展覧会そのものを指すのではなく、制作過程における作家・学生・教員や周辺関係者との試行錯誤全体を重視している。あらかじめ完成形を定めて実現を目指す従来型の展覧会とは異なり、一種のアート・プロジェクトとしてこれまでに8回開催されてきた。

これまでの企画には、「空間に、自然光だけで、大竹利絵子の彫刻を置く」(2024)、「空間に、自然光だけで、日高理恵子の絵画を置く」(2023)、「中村竜治 展示室を展示」(2022)、「今年は、村田朋泰。—ほし 星 ホシ—」(2021)、「金氏徹平のグッドベンチレーション ―360°を超えて―」(2020)、「日高理恵子 村瀬恭子 吉澤美香―ドローイングから。」展(2019)、泉太郎の個展(2018)、「髙柳恵里×髙山陽介×千葉正也」(2017)がある。

ゼミでの様子

ゼミでの様子 ゼミでの様子

ゼミでの様子

中村竜治(1972年長野県生まれ)は、住宅や店舗、公共空間などの設計を全般的に行なうほか、家具、展示空間、インスタレーション、舞台美術なども手がける建築家。東京藝術大学大学院修士課程修了後、青木淳建築計画事務所を経て、2004年中村竜治建築設計事務所を設立した。これまでの主な仕事に、「FormGALLERY」(2019)、「Mビル(GRASSA)」(2018)、「神戸市役所1号館1階市民ロビー」(2017)、「JINS京都寺町通」(2016)、「とうもろこし畑」東京国立近代美術館「建築はどこにあるの?7つのインスタレーション」(2010)、「空気のような舞台」東京室内歌劇場オペラ「ル・グラン・マカーブル」舞台美術(2009)、「へちま」ヒューストン美術館、サンフランシスコ近代美術館収蔵(2010、2012)など。主な展覧会に、「第八次椿会 この新しい世界 ”ただ、いま、ここ”」(資生堂ギャラリー、東京、2023)、「Conversation Pieces」(サンフランシスコ近代美術館、カリフォルニア、2022)、「反重力」(豊田市美術館、2013)、「建築はどこにあるの?7つのインスタレーション」(東京国立近代美術館、2010)などがある。

3年前に開催された「中村竜治 展示室を展示」では、アートテークギャラリー1階の4つの展示室(約560m²、一部天井高9m)に市販の白い紐だけを用い、会期中に3度の設え変更を公開で行なった。「帯」「結界」「対角線」と名付けられた設えは、鑑賞者に自主的な観察を促し、展示室を捉え直す契機となった。同時に、ガラス面が多く外光の影響を強く受けるという、この展示空間の特異な性質にも光を当てた。

この展示をきっかけに、2023年には「空間に、自然光だけで、日高理恵子の絵画を置く」、2024年には「空間に、自然光だけで、大竹利絵子の彫刻を置く」を開催。いずれも照明を一切使用せず、自然光のみで作品を展示することで、絵画や彫刻が大きな余白と距離を所有するという、アートテークギャラリーならではの試みとなった。

中村との2回目の展覧会となる本展は、これまでの「空間に、自然光だけで、作品を置く」シリーズの延長線上に位置づけられる。今回は館内での水の使用が禁じられている規定を踏まえつつ、透明フィルムによって作られた約80m²と300m²のふたつの巨大な「水たまり」を出現させる。反射を生み出す特性を持ち、部屋の傾斜や曲線によって空間の形や構造への意識を喚起する効果が期待できるこのフィルムの「水たまり」は、自然光と空間へのまなざしを促す装置となる。光や影、天候、時間、来場者の振る舞い、さらには湿度や風によって刻々と変化する様相と、それを会期中保ち続けるための緊張感を通じて、日常の平穏が決して当然ではないことを浮かび上がらせる。

ゼミでの様子

ゼミでの様子

関連イベント

トークイベント

2025年9月23日(火・祝)13:00–16:00

会場:多摩美術大学レクチャーホールC

登壇:中村竜治、青木淳(建築家)、中尾拓哉(美術評論家)