MES《抵抗の距離》©︎MES

MES《抵抗の距離》©︎MES

「ドゥ・ゼイ・オウ・アス・ア・リヴィング?」

2025年8月17日(日)–10月12日(日)

KAG

https://gallerykag.jp/

開館時間:11:00–17:00

休館日:月

キュレーション:川上幸之介

KAGでは、イギリスのアナーコ・パンクバンド「Crass」の1978年の楽曲「Do They Owe Us a Living?(奴らは俺たちに生活を負っているのか?)」の展覧会タイトルの下、core of bells、レジーナ・ホセ・ガリンド、チャン・ファン[張洹]、オレグ・クリーク、MESの5組の実践の紹介を通じて、今日の社会に映し出しながら、アートを通して「生きる権利」とは今どこにあるのかを見つめ直す試み「ドゥ・ゼイ・オウ・アス・ア・リヴィング?」を開催する。

1970年代後半から1980年代初頭にかけて、ロンドンを拠点に活動したCrassは、「Do They Owe Us a Living?」(奴らは俺たちに生活を負っているのか?)という曲において、制度、国家、社会が個人に対して何を約束し、何を果たしていないのかという問いを、過激かつ鋭利な言葉で投げかけた。本展キュレーターの川上幸之介は、同楽曲の中で繰り返される「奴らは俺たちに生活を負っているのか?」という叫びに込められた、剥奪と抑圧の構造への告発と、生の尊厳を取り戻そうとする主張に呼応し、それぞれ異なる地域、文化、枠組みに根ざした実践に取り組む5組のアーティストの紹介を通じて、「生」がいかに制度的・社会的に条件づけられ、またそれにいかに抗しうるかを問い直す。

core of bells《Moshing Maniac 文化庁前》©︎core of bells

core of bells《Moshing Maniac 文化庁前》©︎core of bells©︎Regina-Jose-Galindo.jpg) レジーナ・ホセ・ガリンド《Jardin de Flores(花の庭)》©︎Regina Jose Galindo

レジーナ・ホセ・ガリンド《Jardin de Flores(花の庭)》©︎Regina Jose Galindo

core of bells(2003年結成)は、池田武史、新宮隆、山形育弘、吉田翔の4名からなる、湘南を拠点に活動するハードコア・パンクバンド/アーティスト・コレクティブ。変拍子を多用した楽曲の合間に寸劇を挟み込むパフォーマンスによって2000年代後半から注目を集め、音楽と演劇の境界を揺さぶるような独自のスタイルを展開している。これまでに、東京国立近代美術館の「14の夕べ」(2012)、東京都現代美術館における2日間のイベント「ARTISTS’ GUILD:生活者としてのアーティストたち」(2015)などでもパフォーマンスを発表。2020年には藤沢市アートスペースで個展「core of bells | WEEKENDウィークエンド」を開催している。本展では、あいちトリエンナーレ2019への補助金不交付の決定に抗議したパフォーマンス《Moshing Maniac 文化庁前》の記録映像を発表する。同パフォーマンスは、演奏を行なうバンドの姿がないまま、観客が自らモッシュピットに入り、互いに体をぶつけ合う構成によって、表現の自由に対する圧力や、そこに内在する自己検閲の構造を風刺的に可視化。モッシュという行為を通じて、観客一人ひとりが抗議の主体となる空間を生み出し、文化政策に対する異議申し立ての場へと転化している。

レジーナ・ホセ・ガリンド(1974年グアテマラシティ生まれ)は、自身の身体を通じて暴力や不正義を可視化するラディカルなパフォーマンスを展開。グアテマラ内戦やジェンダーに関する問題に対し、身体を傷つけ、さらす行為を通じて、言語を超えた痛みと抵抗の感覚を提示している。2005年の第51回ヴェネツィア・ビエンナーレで35歳以下のアーティストを対象とした部門で金獅子賞を受賞。これまでにヴェネツィア・ビエンナーレ(2001、2009、2011)、ドクメンタ14(2017)、第11回上海ビエンナーレ(2016)、第17回シドニー・ビエンナーレ(2010)、第2回モスクワ・ビエンナーレ(2007)など、数々の国際展で作品を発表している。本展では、LGBTQI+コミュニティ、特に中米のトランス女性たちが直面する差別と暴力に焦点を当てた作品《Jardin de Flores(花の庭)》を発表。本作では、彼女たち自身が表現の主体となり、抑圧への抗いや尊厳の回復を強く訴えかけることにより、美術館という場が、これまで顧みられてこなかった声を受けとめ、連帯の場となりうる可能性を問いかける。

チャン・ファン《To Raise the Water Level in a Fishpond》©︎Zhang Huan

チャン・ファン《To Raise the Water Level in a Fishpond》©︎Zhang Huan オレグ・クリーク《Mad-Dog》©︎Oleg Kulik

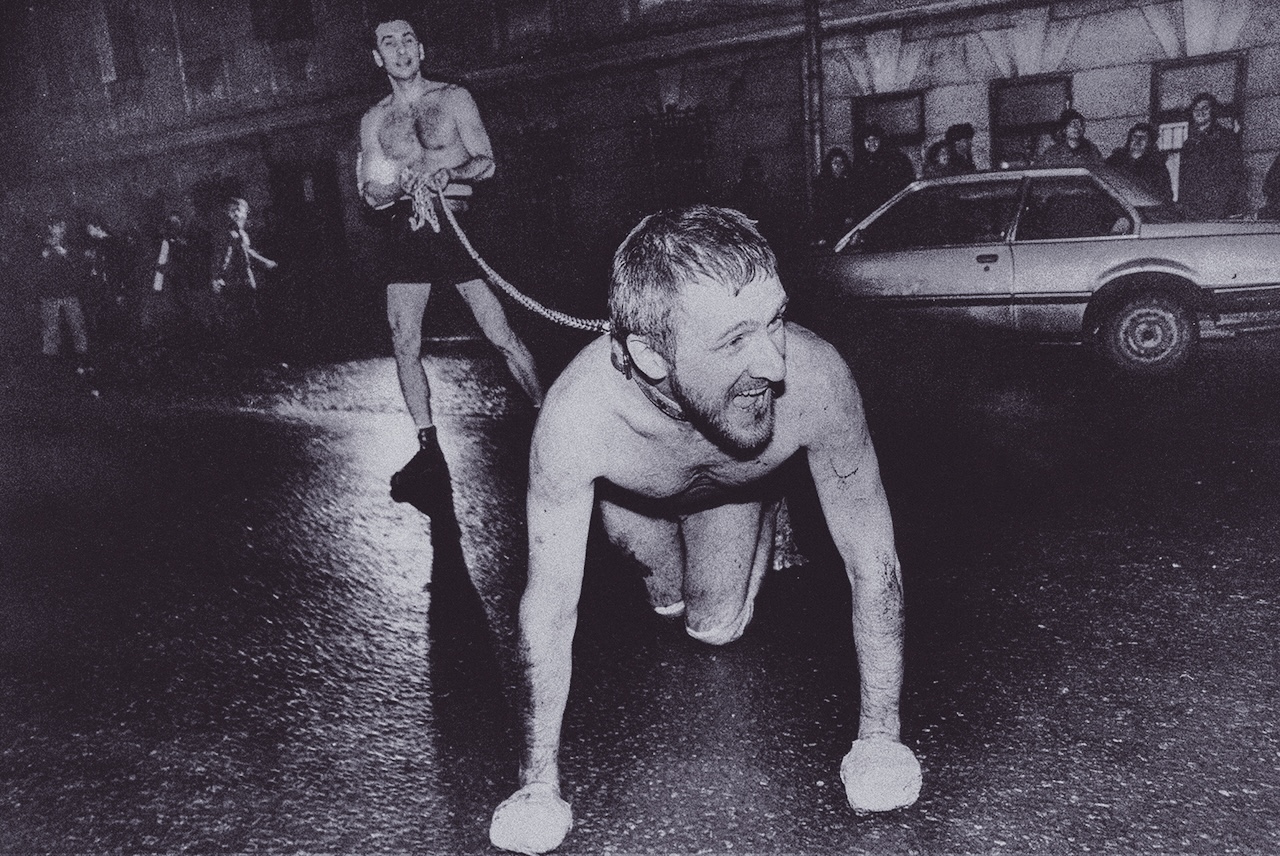

オレグ・クリーク《Mad-Dog》©︎Oleg Kulik

チャン・ファン(1965年中国河南省生まれ)は、1990年代に過酷なパフォーマンス作品によって注目を集め、身体を媒介に宗教、記憶、抑圧といったテーマを探究。仏教的な儀礼や集団性のモチーフを取り入れながら、スケールや素材の面でも挑戦的な表現を展開してきた。主な個展に「Altered States」(アジア・ソサエティ、ニューヨーク、2007–2008)、「Three-Legged Buddha」(ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツ、ロンドン、2007–2008)、「Hope Tunnel」(ユーレンス現代芸術センター、北京、2010)、「Q Confucius」(ロックバンド・アート・ミュージアム[上海外灘美術館]、上海、2011–2012)、「Soul and Matter」(ベルヴェデーレ要塞&ヴェッキオ宮殿、フィレンツェ、2013)、「Land: Zhang Huan and Li Binyuan」(MoMA PS1、ニューヨーク、2018 ※リ・ビンユアンとの二人展)など。本展では、北京郊外の池において、約40人の移民労働者とともに水に立ち入り、水位を1メートル上げるという行為を記録した《魚池の水位を上げる》(1997)を出品。同作は、労働者たちの身体を通じて、集団行動の可能性とその限界、さらには社会階層の構造を浮かび上がらせる。

オレグ・クリーク(1961年ウクライナ、キーウ生まれ)は、ロシアを活動拠点に、1990年代頃より過激なパフォーマンスによって国際的に注目を集める。写真、映像、彫刻、インスタレーションなど多様なメディアを用いて、宗教、政治、文化的アイデンティティといった主題に踏み込みながら、ポスト・ソビエト時代の社会と芸術の関係に問いを投げかけている。2007年から2008年にかけて、モスクワのCentral House of Artistsにて回顧展「Oleg Kulik. Chronicle. 1987-2007. Retrospective exhibition」を開催。そのほか、ヨーロッパおよび北米の主要美術館でのパフォーマンスや作品の発表も多数。代表作である〈人間犬〉シリーズは、クリークが全裸で犬のように振る舞い、人間性と動物性、文明と暴力の境界を挑発的に問いかけるパフォーマンス。身体を通じて境界線を揺さぶるそのパフォーマンスは、1996年のグループ展「Interpol」(フェルイグファブリケン、ストックホルム)で観客を攻撃し、ほかの出品作家の作品を破壊するなどの騒動を巻き起こした。本展では、ロシア社会における抑圧や権力構造に対する痛烈な風刺として受け取られ、観客との直接的な対峙を引き起こすことも少なくない本シリーズの記録を紹介し、極限状況における表現と倫理の問題を問いかける。

新井健と谷川果菜絵によるアーティストデュオMES(2015年結成)は、レーザーや仮設資材を用いたインスタレーションを通じて、クラブカルチャーと現代アートの交差点に立脚した表現を展開している。近年は、ガザでのジェノサイドに端を発する《WAX P-L/R-A/E-Y》(2024–)など、痛みや支配に焦点を当てたパフォーマンスの発表や、ロシアの政治犯たちの作品を展示する「THROUGH THE BARS 鉄格子の向こう」展の企画に取り組む。2026年には国立アートリサーチセンター(NCAR)の育成プログラム「JUMP」の育成対象者として、ロサンゼルス現代美術館での個展を開催予定。本展では、都市の闇にレーザーでメッセージを照射するアクションとして、風営法の改正や都市開発に内在する矛盾に目を向けつつ展開してきた〈LASER-WRI / LIGHTING〉シリーズから、《DISTANCE OF RESISTANCE/抵抗の距離》(2020)を出品。瞬間的な光の痕跡を映像や写真として記録し、都市空間における「抵抗」の可能性を再考する。

関連イベント

トークイベント「抵抗の距離」

2025年10月4日(土)16:00–

登壇者:MES

会場:KAG

観覧料:ワンドリンク制、学生無料