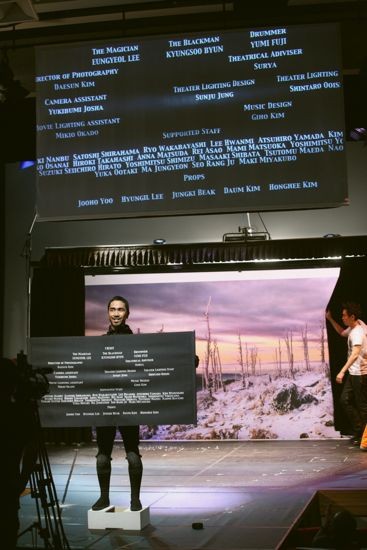

CineMagician (2010), dual-channel HD video, 55 min. All images: Courtesy the artist and Kukje Gallery, Seoul.

ART iT 以前、東京で「プリミティブテクノロジー」という概念とあなたの作品との関係についてお話を伺いました。今回はまずマルチメディアパフォーマンスの近作「Cinemagician」(2009)の話で始めたいと思います。この作品は直接的な経験と媒介された経験との違いや、それら二種類の認知の仕方がどのようにテクノロジーに影響されるかについての意識的な考察のように思えますが、いかがでしょう。

ヤンドゥ・ヂョン(以下YJ)「Cinemagician」の前に、1テイクだけで撮った85分間の映像作品「Documentary Nostalgia」(2008)の話をさせてください。この作品はソウルの国立現代美術館の中だけで撮影しました。プロジェクトチームと共に美術館の中でいくつかのセットを組み立てたのですが、カメラを定位置に置いて録画ボタンを押し、作品の全体を通して撮影しようという考えでした。大衆的な映画やテレビ番組は大体、編集を通して作られます。会話のシーンがあれば、監督がそれぞれの話者にカメラを向けたカットを連続させ、移り変わる視点を通して会話が発生します。でも「Documentary Nostalgia」では、まるで地球の回転が停止して周りの宇宙が回っているかのようでした。「ワンシーン、ワンテイク」というのは、映像用のカメラの非常に原始的な使い方です。例えば、もし教室のシーンをふたつの角度から撮りたいとしたら、普通はひとつの角度から撮影してからカメラを止めて移動させ、もうひとつの角度から再び撮影を開始します。でもこの作品で角度を変えたいときには、セットの中にいる全員に立って机と椅子を横向きに動かしてもらい、クルーにセットの壁も併せて動かしてもらうことによって別の角度から撮影しました。

Both: Still from Documentary Nostalgia (2007), video, 85 min.

Both: Still from Documentary Nostalgia (2007), video, 85 min.

YJ 「Documentary Nostalgia」のためには、私の両親の家、父親が運営する薬局の外の道路、田んぼ、牛のいる牧草地、森、そして山頂の6種類のシーンを作り出しました。この作品を制作していたときには、失敗は許されないこと、「カット! カメラを止めて!」とは言えないことを誰もが知っていたので皆とても緊張していました。もちろん、85分もの間には失敗する可能性はいくらでもあります。現場ではあまりにも空気が張り詰めていたので、撮影が終了すると共に全員ほとばしる喜びと達成感を味わいました。でもその作品を美術館で公開したときには、鑑賞者にはそのエネルギーは共有されませんでした。制作側と客席との温度差が凄まじく、片や熱くて片や冷静に、極めて客観的に作品を見ているという状況でした。

後から思い返したときに、この制作側と客席との「温度差」こそがビデオというメディアを特徴づけているように感じました。どうすれば制作の体験を観客と共有できるかについて考え始めたことが演劇の舞台にカメラを持ってきてパフォーマンスとしての映像を撮影した「Cinemagician」に発展しました。カメラを客席の最前列に設置し、観客も舞台に上がっている状態で撮影を始め、カメラをプロジェクターに繋げて撮影している映像がライブフィードとしてスクリーンに投影されるようにしました。つまり、観客は撮影されている映像と生のパフォーマンスを同時に見ていたわけで、そのことによって制作者がスタジオでの撮影の際に味わう緊張感をいくらか共有できるのではないかと考えていました。

「Cinemagician」では、観客も自ら目で見ている光景とカメラが撮影する映像との違いに気付くことができました。そして私たちはそれを作品に織り込みました。カメラにはコントラストの強い「目」がたったひとつあるだけなので、例えば舞台上に並べた3つのオブジェが映像のプロジェクションでは一本の木として再生されたりします。また、一人の登場人物には頭のてっぺんからつま先まで真っ黒の衣装を着てもらいました。観客には彼が見えますが、カメラには「見え」ません。だからその影の登場人物が袋を持ち上げると、ライブフィードの映像ではその袋が宙に浮いているように見えました。

CineMagician (2010), dual-channel HD video, 55 min.

ART iT では、「Documentary Nostalgia」ではできる限りシンプルなテクノロジーを使うことによってテクノロジーの可能性というものを探究していたということなのでしょうか?

YJ 映像のアイディアを商業的なシネマトグラファーを本職とする撮影監督に話したとき、名だたる映画監督でさえも15分間のテイクを完成させるのに手こずるというのに、映像作品を作ったことのない美術家が一体なぜ85分間のテイクを撮影できると思えるのか、その根拠を聞かせて欲しいと言われました。私は、よく分からないけれどとにかくやってみたいと答えました。テクノロジーの面では当然、同じような効果を演出するもっと簡単な方法はいくらでもあります。商業的な映画はプロダクションのスケールとチームワークが要であり、制作の過程で発生する問題の最も安上がりな解決法を見つけることが大事です。遠回りは決してしません。いつでもカメラを止めて、後から編集で映像を繋げることもできます。

しかし、カメラを止めないとなるといくつもの難関が待ち受けます。長回しのテイクは継ぎ目がないので、私の作品では、通常の映画では決して見せてはいけないものを見せています。例えば、森のシーンは時間が経過し微かな動きがあるにも関わらず、まるで静止画のように見えます。そこで突然電気がついてスタッフが木を運び出すためにカメラの前に現れます。彼らが舞台を降りると同時にセットを構成している発泡スチロールの板が見えて、幻想が完全に崩壊します。次のシーンでは山頂で終わり、また同じことが繰り返されます。そのようにして作品の節々で映画が作る幻想を概念的に壊しましたが、それは最初から狙っていた効果でした。

この正反対に『アバター』のような映画があります。3Dで作られた完璧な幻想で、あとどれだけリアルになれば現実になるのだろうかと考えさせられます。

All: Still from Documentary Nostalgia (2007), video, 85 min.

ART iT 『アバター』のような映画を生み出したテクノロジーを含め、技術的な発展とは多くの場合、世界の新たなビジョンを作ることよりも、物事を可能な限り速く、安く、スムーズにすることを目的としています。

YJ 私が思うには、例えば誰かがフォトショップのプロだと言うのであれば、それはその人が最大数の人を満足させることができる最低限のクオリティを短時間で獲得できるということを意味します。すなわち「プロ」であるというのは、最低限の基準を満たして高利益を生み出すということなのです。私はフォトショップは全然使いませんが、例えば美術家としては『サルでも分かるフォトショップ』でも買って、やってみたい特定のシンプルな効果について読み始めるとします。仮に、ソウルの地下鉄の電車の乗客をロンドンの地下鉄に移動させたいということにしましょう。どのようにして人を切り抜きコラージュするか、どうやって別々の要素をスムーズに合成するかについて学びます。全ての機能を知る必要はありません。ソウルの地下鉄の乗客が実際にロンドンの地下鉄に乗っているように見せかけるために完璧な影を作ることを学べばよいのです。そのことによってむしろ更に精巧な仕事をすることができます。例えば5倍に拡大してひとつひとつのピクセルを丁寧に加工したり、ひとつのイメージを作るために2ヶ月や3ヶ月も掛けるかもしれません。それに対して、プロなら同じようなイメージに2時間、いや、20分程度しか掛けないでしょう。

これが何を意味するかというと、効率的な方法が必ずしも一番良いとも唯一の方法とも限らないということです。私はプロではありません。15分間のテイクを完成させることのできる映画監督ではありませんが、それは美術家として新しいメディアを使ってみることとは関係ありません。テクノロジー自体は全ての人が使えますが、美術家こそが、あるメディアを使うのに極めて効率の悪い方法も探究する気があるため、そのメディア自体の核心に迫ることができるのです。他は誰もやっていないからこそ美術家はメディア自体に直接触れることができるのです。

Wonderland: Three Brothers Riding on the Rainbow Waves (2004), C-print, 120 x 145 cm.

Wonderland: Three Brothers Riding on the Rainbow Waves (2004), C-print, 120 x 145 cm.

ART iT 使っているメディア自体に触れる作品は「Documentary Nostalgia」以外にも作っているのでしょうか? 例えば写真作品ではいかがでしょう?

YJ 子供が描いた絵を再現する『Wonderland』の連作は現実の複製という主題と深く関わっています。写真とは一見、現実を写したもののように見えますが、例えば街中の風景の描写としては、いくつもの要素やコンテキストがどうしても入り込みます。それはただの街ではない、ソウル郊外だ。ただの人ではない、必ず特定の誰かだ。でも子供が描いた絵というのは総じてどこか現実離れしたところがあります。子供には寸法、構図、色、物理の法則など、私たちが現実にある場面を描写するときに関わる要素が理解できていません。しかし、写真の中ではそれらのことは全て何もしなくても整います。写真というメディアと子供が描く絵とは全く正反対だと言って過言ではないかもしれません。前者は非常に現実的な描写法で、後者は最も非現実的な描写法ということです。このふたつの極端な描写法を組み合わせればいろんな面白いことができるのではないかと思いました。

また、『Locations』の連作では17世紀のオランダ絵画のことを考えていました。当時の画家はスペインの絵から影響を受けた、山や川のある風景画を描きましたが、実際にオランダに行くととても平らな風景が広がっています。つまり、スタジオの中で想像上の風景を創り出していたということです。それに対し、風景写真はメディアとしての限界に必ず直面します。カメラを実際にどこか素晴らしい、もしくは特定の場所に持ってきて、シャッターを切る瞬間と角度によってイメージが決まります。

今では誰でもカメラを持っているので、街中で何か凄いことがあると、誰かがノートを取り出してスケッチする可能性よりも、そこにいる全員がそれぞれカメラを取り出して写真を撮る可能性の方が遥かに高いです。

17世紀、絵画の黄金時代でさえも、普通の人が何かが起こったときにスケッチをしたとは思えません。写真は非常に多くの人々に共有される表現媒体で、シャッターを切ったそのときの特定の場所や瞬間の美というものはかつてのように決定的なものではなくなりました。また、写真はあまりにも写実的なメディアであるため、どこでどのようにして撮られたか理解すると人々はそのイメージに興味を持たなくなります。そこで私は風景写真にスタジオの照明や舞台用の小道具を取り入れ、実在する自然の風景なのか、人工的に作られた背景幕なのかについて混乱を招く作品を作ってみました。

「Documentary Nostalgia」と同様に、写実的なメディアを通常と逆の使い方、思いつく限りで一番非効率的な使い方をしています。

Location #1 (2004), C-print, 122 x 153.5 cm.

Location #1 (2004), C-print, 122 x 153.5 cm.

ART iT 誰もがカメラを持っているという話でしたが、それならば文字もかつてはごく一部の限られた人にしか使われることのない重要なテクノロジーが今では広く共有されている一例として考えられます。アジアで言うと、中国や日本、北朝鮮も韓国も、全て識字率が9割を超えています。もしかしたら写真も文字・テキストと同じように、イメージそのものよりもその裏に潜むものを読み取る一種の「深層リテラシー」が重要になってくるのかもしれません。

YJ 文学と写真との両方の分野には未開の地がまだまだたくさんありますね。だから私は作品を作り続けているのです。

もうひとつ大事なのは、テクノロジーとは常に美術家の一歩前を進んでいるということだと思います。テクノロジーに人間味を与えるには時間が掛かりますし、新しいテクノロジーを通して永続的な価値観を表現する方法を見つけるには更に時間が掛かります。

実際には最新のテクノロジーを使っていたりもするわけですが、あくまでも表面的な使い方です。まるで1970年代の人がいきなり今の世界に挿入されたような感じです。ボタンのたった一押しで創造上の問題をあっさり解決することができるとしても、結局全部自分でやってしまいます。でも「Documentary Nostalgia」は実は85分間全てデジタル録画機器を使って撮影しています。フィルムだとテイクが長すぎて全て収めることができないのです。パソコンのハードドライブをカメラに繋げて、テープなど他の媒体ではなくてハードドライブ自体に直接録画し、そのハードドライブから直接パソコン自体に動画を書き込みました。これは新たに開発された最速の接続ケーブルによる読み込み、最速のカメラによる撮影、最速のハードドライブによる映像処理があって初めて可能となる方法で、全て高解像度で撮影することができました。私より先にこのようなことをしようと思った人がいたとしても、これらのテクノロジーを使うことはできませんでした。2007年の時点でも私自身、このようなメディアは殆ど使いこなせていませんでした。でも、この点を除けば総じて手作業による、身体的なプロダクションでした。

ヤンドゥ・ヂョン インタビュー

テクノロジーの非効率的使用法