かつての新潟県・蒲原地域。「樋曽山隧道の陥没で一面が湖と化した様子 白山より田子島方面を望む」(写真集『蒲原 昭和の記録』より 撮影:斉藤文夫)

以前、この連載で「核と新潟(後編)」を書いたとき、「水と土の芸術祭2012」の会場となった旧・巻町(現・新潟市西蒲区、以下「巻町」と記す)にある角海浜(かくみはま)について触れた。また、かつてこの地に建てられる予定であった東北電力「巻原発」計画が、条例にもとづく全国初の巻町住民投票の結果、頓挫に追いやられたことについては、前回の「核と新潟(補遺1)」でも書いたとおりである。

今年5月、その角海浜に実際に足を運んでみた。昨年「水と土の芸術祭」で新潟を訪ねたさい、時間が足りずこの方面まで足が延ばせず心が残っていた。そんなおり、巻町の福井在住で、長く故郷の写真を撮り続けてきた斉藤文夫さんからお誘いの声が掛かったのだ。かつては人で賑わった角海浜の村から人気(ひとけ)を奪った苛烈な浸食現象「マクリダシ」を、この眼で確かめてみたかったというのもある。

新潟駅で現地在住の美術家、吉田モリトくんと落ち合うと、二台の車に分乗して一路、巻町へと向かった。「水と土の芸術祭2012」のプロデューサー・小川弘幸さん、新潟在住の岡本太郎研究者で、今年『岡本太郎の仮面』(藤原書店)を上梓した貝瀬千里さんも同行して下さることになったからだ。

すぐに気付いたのは、市の中心部から海岸を走る道に入るとまもなく、道路の脇に砂が丘のように続いていることだった。モリトさんに聞くと、新潟は豪雪で冬が有名だけれども、この時期(5月)は海から吹き寄せられる砂で、放っておくと道が塞がれてしまうので、定期的に道から掻き出すのだという。その日は曇りで風も強く、鉛色の日本海に沿って、ところどころ赤く立ち枯れた松の防風林/防砂林が小高く砂に埋もれるさまは、すでに角海浜の寂寥を予感させるものがあった。

もうひとつ驚いたのは、全国屈指の米どころという先入観に反して、実際にはこのように新潟が海岸と地続きの砂地からなり、長い年月にわたる土地改良と大規模な土木工事、そしていまなお続くポンプによる不眠不休の水の汲み出しで、かろうじて現在のかたちを保っているという事実である。新潟は、このポンプをとめれば水没してしまう街なのだ。先の芸術祭が「水と土の」と名付けられたのも、水と砂と風との闘いからなるそのような負の必然を、文化とその創造力=想像力に変えようという発想から来ているにちがいない。

が、強い風雨のなか辿り着いた角海浜の現状は、いかなる文化も寄せ付けない厳しさがあった。

実際、マクリダシの猛威は知識や想像を超えていた。断崖に沿って続く細い舗装路は、かつて巻原発の準備工事のために整備されたのだろう。が、アスファルトの道はすでに中央近くまでごっそりと鋭角的に抜け落ち、砕けた破片が直下の浜まで落ちている。それが延々と続くのである。なかには、補強のためか道路に沿って埋められていた太い鉄筋が、そのまま棒のように海に向けて丸裸になっている箇所さえあった。たんなる老朽化ではない。これがマクリダシの威力なのだ。他方、道の反対側は木や草が繁茂し放題で、かつてここに人の暮しがあったとは到底、想像できない。ぽつんぽつんと東北電力の管理する建物が残るだけだ。そのうちのひとつから警備の方が出て来たので、郷土史の調査のため訪れたことを伝え、「道が落ちているから気をつけて下さいよ」と掛けられた声を背に、雨風のなかをようやくここまで辿り着いたのだ。

率直な印象として、三方を山に囲まれ、その隙間を縫うようにくねって続く道が唯一の命綱となり、他方、大きく開けた海の側はマクリダシがいまなお猛烈な力で土地を削り落としつつあるこの場所で、原子力発電所を稼動させようとしていたことには驚かされた。ちなみに、世界で最大規模の発電力を持つ柏崎刈羽原発はここから一時間ほど車を走らせたところにある。角海浜をあとにしたあと、モリトさんとそちらにも向かい、たまたま行われていた構内見学で、津波対策のため築かれつつある要塞のような防波堤を見学しながら安全を説かれたけれども、もとある土地から浸食で500メートルも後退したという角海浜を見て来たあとでは、まったくの無力に感じられた(ちなみに構内での写真撮影は禁止)。

自然は文化を育むというけれども、そもそも文化に対して親和的なわけではない。自然は人間の都合など考えていないからだ。その無慈悲を文化の域にまでもたらすことができるのは、いつだって一種の諦めだろう。時間的にも空間的にも、諦念を熟成できるだけの物理的な「距離」が必要なのだ。かつての炭鉱には、「炭鉱節」を始めとして、まだかろうじてその距離がありえた。炭鉱労働の過酷さは熾烈を極めたが、人の手による発掘と、核分裂反応による発電の管理とのあいだには、根本的に異なるものがある。原子の火の渦中で、距離に由来する文化が生まれるはずがない。

新潟はかくも人に過酷な土地である。しかし、その条件から一定の距離を取り、自分たちの営みを文化にまで高めるためには、たんなる自然に留まらないなにかが必要であった。これも今回初めて知ったことだが、新潟では写真が古くから栄え、土地ごとの写真館は、変わりゆく街の歴史を記憶に留める博物館の役割を果たしてきたという。

写真集『蒲原 昭和の記録』 写真・企画編集:斉藤文夫

入手方法など詳細はこちら

今回、声を掛けてくださった斉藤文夫さんも、そんな新潟ならではの筋を引く写真家のひとりである。その斉藤さんが先ごろ、『蒲原 昭和の記録』と題する写真集を編纂し出版された。記録は昭和20年代から平成にまで及んでいる。

写真集は、泥炭地で農業には厳しいけれども、その代わり鎧潟(よろいがた)を中心として水辺の豊かな潟文化があった時代から幕を切って落とす。その後、湿田を乾田に変える抜本的な土地改良、270ヘクタールもの水面を誇っていた鎧潟の全面干拓(1968年)、固有の景観をかたちづくってきたハザ木の伐採、高速道路やインターチェンジの建設、そして原発の誘致(1971年計画発表)から反対運動(1996年住民投票)に至るまで、景観の推移が、まったく同時に郷土そのものの抜本的な変容であることを、ご自身の写真に加え、斉藤さんが写真と出会うきっかけとなった亡き師、石山与五栄門氏の写真と併せ、みごとにひとつの絵巻にまとめあげている。

「原発建設が発表された直後、角海浜の川口ヨノさんが炉端で東北電力社長からの手紙を見せてくれた」(写真集『蒲原 昭和の記録』より〔以降すべて、キャプションも〕 撮影:斉藤文夫 角海浜)

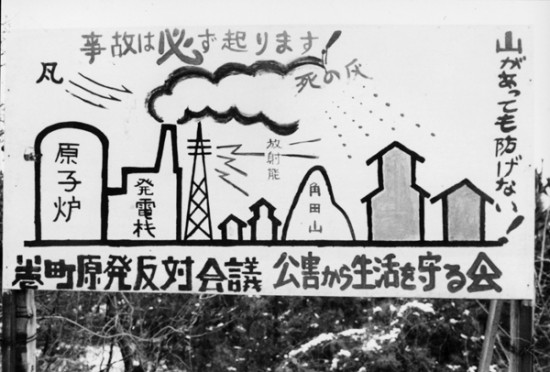

「原発建設が発表になるとバス停のある角海三方に原発反対の看板が立つ」(昭和44年6月 撮影:斉藤文夫 五ヶ浜)

「原発推進の看板が立つ。『原子力発電所の地震対策は万全です』と謳う看板もあった(撮影:斉藤文夫)

「全国初の原発住民投票の日、投票所の巻町役場は大勢の人たちで行列となっていた」(平成8年8月4日 巻町役場前)

斉藤さんは1933年の生まれ。63年に新潟さくらカラー現像所に入社。76年に退社すると同年、写真店「写真のさいとう」を郷里に開店。写真店は2004年に閉店したが、開店中に保存活動を始めた福井旧庄屋佐藤家は、いまでは巻町福井で新しい世代が集い、かつての文化や記憶を紡ぐ拠点となっている。

その心臓部とも言ってよい釜と囲炉裏の言い難く美しい焔を囲み、けんさ焼き(味噌を塗って囲炉裏であぶる郷土の焼き飯料理)や竹筒で供される燗酒を味わいながら斉藤さんの話を聞いていると、いったいなぜ、巻町が原発誘致に打ち勝つことができたのか、少しだけ分かった気がした。

アナログ写真を7万枚も撮ったという斉藤さんにとって、写真とは記憶をなす物質そのものだ。そして「もの」は物理的に場所を取り、ゆえに「どかす」ことがむずかしい。写真が「記憶=物質」として残る土地を、ひとは容易には立ち退かない。この意味で、東日本大震災の大津波で土地を奪われた人たちが、最初に回復しようとしたのが土砂や瓦礫に埋もれた写真であったのは、じつに象徴的なことと言えるだろう。

反対に、記憶の更地にはどのようなものも建設可能だ。それは、記憶を消すだけでなく、最初からそうであったように改竄してしまう。角海浜に原発が計画されたのは、皮肉なことに、マクリダシによって土地が根こそぎ奪われることで、人がいなくなってしまったからだった。原発を建てるのにもっとも適していない土地の条件こそ、原発の計画がもっとも好む条件でもあったのだ。(この項続く)