ジョーン・ジョナス 京都賞受賞記念 パフォーマンス「Reanimation」 撮影:井上嘉和

ジョーン・ジョナス 京都賞受賞記念 パフォーマンス「Reanimation」 撮影:井上嘉和

人間、氷河、草花、風雨、惑星が生きる「時間の途次」に身を置く:ジョーン・ジョナス 京都賞受賞記念 公演・展覧会評

文 / 岩城京子(演劇パフォーマンス学研究者)

「時間」という基本要素に対して自覚的な、演劇パフォーマンス作品に巡りあうことは稀だ。時間は、鑑賞体験の基礎をなす。にもかかわらず、その台座を重視する作家が少ないのはなぜだろう。ひとつにそれは、セリフや身振りといった装飾的音符がなぜ楽譜上に記載されているか、という鳥瞰的視座を喪失したために陥る演出的な落度だろう。あるいはそれは、時間は有限であるという危機感を歳月とともに風化させてしまった生の鈍麻のあらわれだろう。60年代後半からニューヨークを拠点に活躍するジョーン・ジョナスが映像・美術・構成・出演を担当する『Reanimation』(12月12日、ロームシアター京都サウスホール)は、様々な規格・尺度の時間に対して、じつに鋭敏な感性で応答するマルチメディア・パフォーマンスであった。

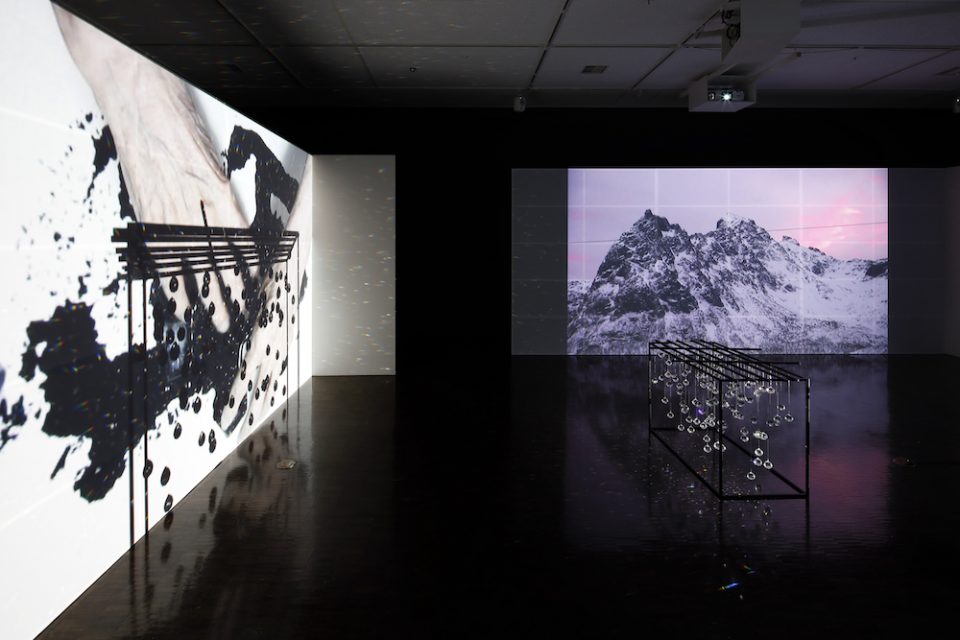

舞台上にいるパフォーマーは、たったふたり(黒子のように小道具を片すもうひとりの女性はパフォーマーとして表に出てこない)。和紙で仕立てられた現代的な白装束に身をつつむ少女のように小柄なジョナスと、巨大なスタインウェイの前に端坐するジャズピアニストのジェイソン・モランだ。品位を保ちつつ威勢よく迸るモランのピアノにあわせて、冒頭、ジョナスは目のまえに屹立する黒板ボードに、長いスティックの先につけられた白墨で雪の結晶のデッサンをはじめる。また同時に後方の巨大スクリーンには、ジョナスがノルウェー沖ロフォーテン諸島滞在時に撮影したという凍てつく猛吹雪の景色が投射される。背景に映る視覚的なホワイトアウト、即興演奏の聴覚的なオーバーロード、そしてジョナスの迷いのない軽やかな筆運びが、観客の脳内シナプスを重層的に刺激してくる。

人間の、氷河の、草花の、風雨の、惑星の、ピアノの残響の、デッサンの完成までの時間、あるいはまた観客が感受するパフォーマンスの時間は、すべておなじ「時間」という言葉でいいあらわされるものの、雪の結晶がそうであるように、じつはひとつとしておなじ「時間」はない多元的なものだ。だが同時に矛盾することを言うようだが、時間は、衆生に等しく刹那的なものであることもまた事実だ。そしてここでは舞台上に晒される老いたジョナスの身体を借りて、時間の豊かな多元性と、生物の亡びゆく刹那性が、ないまぜになり観客に投げかけられてくる。あるいはまた、一分の狂いもなく構成された精密機械のような芸術時間と、そこから不可避的に洩れてしまうフラジャイルに乱れた生物時間とが、同時に、一気に、こちらに押し寄せてくる。

ジョーン・ジョナス 京都賞受賞記念 パフォーマンス「Reanimation」 撮影:井上嘉和

ジョーン・ジョナス 京都賞受賞記念 パフォーマンス「Reanimation」 撮影:井上嘉和

英語で「Glacial time(氷河時間)」という表現を用いるとき、それは人間が感知できないほど、ゆっくりと変容する時間感覚をあらわす。ジョナスは作品が難しくてわからないと観客/鑑賞者に言われたとき、「Take your time(時間をかけて)」というアドバイスを良くするそうだ。そして本作でまさに私たちは、人間の日常感覚を超えて「時間をかけて鑑賞するように」と促される。雲の流れ、水の迸り、氷山の溶解に、じっくりと目を凝らし、また耳を澄ます。「野に咲くユリの花は、本当に無音なのだろうか。精密なマイクが傍らに置かれていたとしても?」と、アイスランドのノーベル賞受賞作家ハルドル・ラクスネスの言葉を借りて、ジョナスは諦念とも憤怒ともとれるまっすぐな声でマイクを用いて語りかける。

速度と結果と生産性が、あらゆるものの上位概念に置かれるニューヨークという超資本主義社会で、熟考と過程と一回性に重きをおく芸術家として生きてきた半生を弁証させるかたちで、ジョナスはいわば右派加速主義の限界を唱える。超速度で発展する技術進化で人新世における第六の大量絶滅を回避することは難しいだろうと、彼女は身体的に語ってくる。『Reanimation』での一場面を引用して説明するなら、例えば後方に投射された山脈、氷河、野原、雲間、動物などの映像の輪郭を、ジョナスが手にした白墨でトレースするという行為。この行為は、人間がどうにかして自然を制御しようとしてきた歴史的営為のメタファーだろう。だがジョナスはこの行為が、どうしようもなく徒労であることもまた熟知している。なぜなら、ある自然の輪郭をようやく掴めたと思えた瞬間、それは一握の砂のように指の隙間からこぼれて、無慈悲にも異なるかたちに変容してしまうからだ。換言するなら、自然は時間という神に司られているのであり、人がその時間を停止することはできない。私たちは、つねに何かの「過程」で右往左往するしかない。

過程は、無常性とも言える。そしてもしかするとジョナスは、この仏教的な時間概念になんらかのかたちで強烈に惹かれたがゆえに、70年代に初来日して以降、能、文楽、歌舞伎といった日本古典芸能の諸要素を、その作品に採用してきたのかもしれない。もちろんその初期衝動は、リチャード・セラ、ロバート・スミッソン、ロバート・モリスといった「プロセス・アート(最終的な完成形より過程を重視するアート)」に興味を持つ同時代作家たちとの対話にあったのかもしれない。あるいはトリシャ・ブラウンやマース・カニングハムといった、時間を創作素材として用いる振付家たちとの交流があったのかもしれない。だがジョナスは、上記に掲げたどの同時代作家たちよりも、時間の可変性・刹那性・無常性を体現しようと努めてきたのではないだろうか。また妙な話だが、この試みが見事に成功してしまったがゆえに、ジョナスは「焦点が定まらない作家」だとどこかで思われてしまい、母国においてさえ21世紀に入るまで大型個展が開催されることがなかったのかもしれない(あるいは彼女が1998年よりマサチューセッツ工科大学で教鞭を執るようになった、という権威付けの効果もあるだろう)。しかし、ジョナスは知っていたのだ。男性の紡ぐ歴史物語に回収されることから女性が逃れるためには、文語よりも口語、人格性よりも仮面性、定常性よりも無常性を表象するしかないことを。それは京都市立芸術大学ギャラリー@KCUAに展示されていた、彼女の初期作品『Organic Honey’s Vertical Roll』(1972)でもすでに明らかだ。ブレて、歪み、途切れて、揺らぐ。そのモノクロのモニター映像は、定まらない、掴みとられない、制御されないことの、柔よく剛を制す女性の強さを体現している。

ジョーン・ジョナス 京都賞受賞記念 パフォーマンス「Reanimation」 撮影:井上嘉和

ジョーン・ジョナス 京都賞受賞記念 パフォーマンス「Reanimation」 撮影:井上嘉和

ジョーン・ジョナス 京都賞受賞記念 パフォーマンス「Reanimation」 撮影:井上嘉和

ジョーン・ジョナス 京都賞受賞記念 パフォーマンス「Reanimation」 撮影:井上嘉和

水の要素にジョナスが惹かれるのも、同根の理由からかもしれない。例えば『Reanimation』では、海面や清流がたびたびスクリーンに映像投影されるだけでなく、溶けて消えるアイスキューブを墨汁に浸してジョナスは手掴みで厚紙に模様を描く。あるいは@KCUAに展示された『Moving off the Land II』(2019)という近年の映像作品では、ジャマイカの海で撮影された砂浜や海洋生物たちの生態が、未来の象徴である子どもたちの音節の定まらない言葉を媒介にして、あえて大人の文語表現を避けて語られていく。

陸の定常性に対する、水の可変性。その不定形な物質をそのまま可視化しようと、魚たち、子どもたち、詩や散文の朗読、潜水するジョナスの姿、彼女のペット犬の波間の戯れ、砂浜を洗う磯波と地平線に見える波頭などが、まるで現れては消えるさざ波のように画面上にスーパーインポーズされていく。あるいは様々なモノとモノが依存的に、互助的に、そこに在るという自然界の摂理をほのめかすことで、今まで目に入らなかった「関係性のコンステレーション(星座)」を展示室に誕生させてみせる。ブルーノ・ラトゥールの言う「Actant(アクタント)」やジェーン・ベネットの説く「Vibrant Matter(活きた物質)」といったポストヒューマン哲学的な諸概念が、彼女の作品からはおのずと連想されてくる。

トリシャ・ブラウン、メレディス・モンク、リチャード・セラ、オルラン、そして最晩年のキャロリー・シュニーマンといった、ジョナスと同年代の米国人作家たちの作品群を、2018年、ニューヨーク滞在時に観る機会に恵まれたが、私にとっては正直、どれも芸術界のレジェンドたちの「過去の偉業」の確認作業で、激変する現代社会にビビッドに応答するコンテンポラリー・アートだとは思えなかった。だから今回、ジョナスの作品を観てなによりも感銘を受けたのは、彼女が過去の方法論を援用しつつも、真摯に現代に応答しようと努め、現在進行形の作品を生みだしていた姿勢である。かつて成功した芸術言語をいまいちど推敲し、過去に固執しすぎない軽やかな態度である。DJ Spookyはクイーンズ美術館で開催された彼女の回顧展(2003)に寄せた文章で「(ジョナスの作品は)旧い物語から新しい物語を再編成するために、演者と鑑賞者が手を取りあって新たなボキャブラリーを開発するための冒険だ」と評していた。この冒険を、先陣を切って楽しんでいるのが83歳のジョーン・ジョナスなのだろう。

『Reanimation』の最終場、ジョナスは真っすぐに下手のピアノの方に歩いてゆき、まだ演奏途中のモランの片手を取り舞台中央に引っ張っていき、ふたりでお辞儀をして公演を終えてしまった。私たちの生きる時間には、物語のように美しい始まりと終わりなどない。すべてがあっけなく「途次」であることを、その行為は端的にあらわしていた。またその後腐れのないエンディングは、ジョナスの生への処し方をそのままあらわしているようにも思えた。

写真:来田 猛 提供:京都市立芸術大学

写真:来田 猛 提供:京都市立芸術大学

写真:来田 猛 提供:京都市立芸術大学

写真:来田 猛 提供:京都市立芸術大学

ジョーン・ジョナス 京都賞受賞記念 パフォーマンス

「Reanimation」

2019年12月12日(木)

ロームシアター京都 サウスホール

https://rohmtheatrekyoto.jp/event/54290/

ジョーン・ジョナス『Five Rooms For Kyoto: 1972-2019』

2019年12月14日(土)- 2020年2月2日(日)

京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA

http://gallery.kcua.ac.jp/exhibitions/20191214_id=16982

特設サイト:http://gallery.kcua.ac.jp/joanjonas/

岩城京子|Kyoko Iwaki

演劇パフォーマンス学研究者。ロンドン大学ゴールドスミス校博士課程修了。早稲田大学文学学術院特別研究員(学術振興会PD)。単著に『日本演劇現在形』(フィルムアート社)。共著に『Fukushima and Arts – Negotiating Nuclear Disaster』(Routledge)、『A History of Japanese Theatre』(ケンブリッジ大学出版)、『<現代演劇>のレッスン』(フィルムアート社)、『A Routledge Companion to Butoh Performance』(Routledge)など。2018年よりアジアン・カルチュラル・カウンシルのグラントを得て、ニューヨーク市立大学大学院客員研究員。

※1月13日、「和紙でできた後方の巨大スクリーン」を「後方の巨大スクリーン」に修正。