写真は畢竟一枚のピクチュアである以上、写真家がどれほど己を捨てようとも必ずそこには何らかの審美的判断、つまりフレームや構図の計算(計算をしないと いう計算も含めて)が入り込む。写真の不可避的な絵画性とあるがままの倫理とのあいだの矛盾 — カルティエ=ブレッソンは、フレームや構図といった絵画的手段を、作者の自己表現や写真美のためではなく、たんなる現実の写真をシュールな現実の現前へと 上昇させるための積極的手段とすることによってその矛盾を止揚し、シュールリアリズムとドキュメンタリーを繋いだのであった。あるがままの世界=シュール な世界は、通常の現実の背後に隠れている、写真家はそれを、写真技巧によって露顕させねばならない、というふうに。

彼の『スクラップブック』(*1)を 見れば、彼が写真の絵画性とあるがままの世界をどのように調停したかが分かる。具体的な被写体をストレートに撮影する一方で、完璧な構図に被写体を嵌めこ んで被写体をその現実の文脈や物語から切断し、写真を写真だけで完結させるのだ。獣が罠に落ちるように、流動する通常の現実はブレッソンの仕掛けた構図に 嵌りこんだその瞬間、シュールな現実として起ち現れ、そのイメージが逃げ去らないうちに写真家はシャッターを切る。シュールリアリズムに、「逃げ去ろうと するイメージ Images à la sauvette」=「決定的瞬間 The decisive moment」が付与されたとき、ドキュメンタリーというモダニズム写真の王道が成立したわけである。

東松照明の出発点もまた、シュールリアリズムであった(*2)。 見慣れた現実を、ある絵画的構図に嵌めることで、シュールリアルな姿を露出する → 見慣れた現実が、ある絵画的構図に嵌り込んだ決定的瞬間に、シュール リアルな姿をさらけ出す…写真のモダニズムの一つの核をなすこの方法論に沿って、東松は当然のようにドキュメンタリーへと動いていく。50年代の初期作品 を見れば、天性の構図感覚が日本の様々な現実を瑞々しい写真群へと変換するさまがよく分かる。実際その本能的とも言えるバランス感覚は、現在まで変わるこ とがない。視線の方向と余白のバランス (*3)、遠近法的集中線と被写体の運動方向の綱引き(*4)、一つの舞台の上で複数の被写体を散らすバランス(*5)、ティルティングと画面内構図のバランス(*6)、複数の被写体間の対位法(*7)、そしてこれらの様々な組み合わせによって白黒写真のあらゆる構図的可能性が巧みに追求されているのである。

1960年「チューインガムとチョコレート(3)神奈川」:視線の後方に余白をとって、視線に込められた意味(物思い、メランコリー、悩みなど)を示唆。反対に視線の前方に余白をとった場合、これから訪れるものへの希望、不安、未来といった意味を示唆。

1958年「道路工事(名古屋)」:遠近法的中心線の方向と被写体が動いてくる方向が綱引きする。

1953年「座り込み(石川県内灘)」:むしろの舞台の上で、旗竿が1本、やや間をおいて2本、2本、1本・・など、その散らし具合。

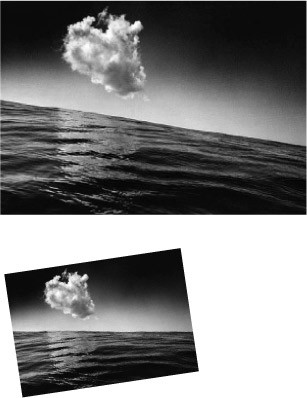

1971年「波照間島」:水平線を戻してみると、カメラを左へティルトすることによって、画面の右下へ重力をかけ、雲と釣り合わせていることが分かる。

1969年「沖縄」:一列に並んだ男たちの視線の方向と歩き出す方向の対位法。

しかし50年代の東松写真、言わばプレ長崎写真の真の特徴は、じつはかなりわざとらしい作為の写真であることだ。上でパターン抽出したような意識的・無意 識的な構図計算に基づく巧すぎる写真は、恥ずかしくなるほどだ。構図感覚が「あるがままの現実」を上回ってしまっている。それは何故か。

シュールリアリズムから出発し、その理念 —あるがままの曝露— に従って日本の現実を撮影しはじめたとき、東松照明はただちに矛盾に突き当たったのである。「とつぜん 与えられた 奇妙な現実 それをぼくは<占領>と 呼ぶ。」「あるがままに存在する日本」とは、「占領」そして「アメリカの支配下」という奇妙な人工的時空間に他ならなかった。あるがまま=人工という矛 盾、この矛盾はもちろん、あるがままの世界と写真の不可避的絵画性の矛盾に重ねることが出来る(だから東松の50年代写真があり得た)。しかし逆から言え ば、戦後日本のシュールな真実とは、そこから「あるがままの日本」が奪われていることであった。表象の世界vsあるがままの世界、人工vs自然という二元 論、それに基づく、写真技法とリアリズムのあいだの弁証法は、50年代作品において機能できないでいるのだ。見慣れた現実が、ある絵画的構図に嵌り込んだ 決定的瞬間に、あるがままの姿を露呈する、はずが、その姿は空白なので、絵画的構図だけが空回りするのであった。私には、東松照明がそのこと —巧くて美しい写真になることの恥ずかしさ— を感じなかったとは考えられない。東松照明の白黒作品は、写真のモダニズムに対する本質的な齟齬の表現なのである。だがそれでも東松自身はこう自問しただ ろう、「あるがままの日本」が不在ならば、戦後日本のリアルは、その決定的瞬間はどこにあるのか、と。

原爆を写真に撮るという課題はこの問いに応じて現れた。長崎で原子爆弾が炸裂した瞬間から16年後の1961年、東松照明は長崎と遭遇する。そしてそれは 東松写真を根本的に変える。端的に長崎は、あの問い自体を、そしてそれと同時に写真のリアリズムと決定的瞬間の思考そのものを崩壊させたからである。長崎 は何を変えたか。

『NAGASAKI』において、彼は上で列挙した構図の才の全てを使い尽くしている。美しく巧みな写真は羞恥の炎に焼かれ、苛烈に断罪されている。そのこ との意味、そして<占領>から日本が離れるにつれ、東松照明が全面的にカラー写真へと移行していった過程とその意味を問わねば、本展覧会を理解することに はならない。

<この項続く>

1. Henri Cartier-Bresson, Scrapbook, Michel Frizot ed. Thames & Hudson, 2007

2. 最初期の写真群、例えば1950年の「皮肉な誕生」「残酷な花嫁」な どを参照。以下写真参照は『昭和写真全仕事15 東松照明』(朝日出版社、1984年)、『東松照明1951-60』(作品社、2000年)、『愛知曼荼 羅 東松照明の原風景』(愛知県美術館、2006年)に拠る。

3. 1956年の「水上小学校(東京、深川)」、1959年「三等車(岩手県陸中川井駅)」、1960年「チューインガムとチョコレート(3)神奈川」など。

4. 1952年「少年(名古屋・大須)」、1958年「道路工事(名古屋)」、1960年「チューインガムとチョコレート(5)山口県岩国」など。

5. 1953年「座り込み(石川県内灘)」、1954年「家族労働(愛知県瀬戸・窯工所)」、1956年「ダルマ船(東京湾)」など。この構図は東松愛用である。1977年「渡嘉敷島、阿波蓮」、1978年「西表島、星立」も同じ。本展カタログ図版137番も。

6. 1959年「家、天草(11)」、1971年「波照間島」、1975年「棟つづきの長屋、名古屋」など。

7. 1951年「傷痍軍人(名古屋)」、1954年「毛糸の腹巻き(東京)」など。