作品は思い出とともに

インタビュー / アンドリュー・マークル

Art Bin (2010/14), installation view at the Yokohama Museum of Art. Photo Yuichiro Tanaka, courtesy the Organizing Committee for Yokohama Triennale.

Art Bin (2010/14), installation view at the Yokohama Museum of Art. Photo Yuichiro Tanaka, courtesy the Organizing Committee for Yokohama Triennale.ART iT あなたの実践はヨコハマトリエンナーレ2014の『華氏451の芸術:世界の中心には忘却の海がある』というタイトルにぴったりですね。出品作品の「アート・ビン[Art Bin]」(2010/2014)も展覧会の中心的な作品となっていますが、トリエンナーレのテーマや、そのテーマと自分の作品との関わりについて聞かせてください。

ML これまで制作してきた作品の多くは、最終的に地中に埋まっていたり、もはや存在していなかったりする。ですので、存在に関する問いや、物の耐久性、物が持つ神話には言うまでもなく関心があります。「アート・ビン」は、日々、姿を変えるというアイディア、そして、そのゴミ箱に投げ入れられたものがすべて、有名作家によるものであれ無名作家によるものであれ、等しく、等価になるというところが面白いです。私たちがひとつの社会として、物事に付与する有用性や価値に関心があります。それがひとりの人間でも、自分たちの所有物でも、芸術作品でも雑草でも。普通、雑草は邪魔なもので、むしり取られ、捨てられてしまいます。雑草は場違いな植物だと言えるでしょう。

同様に、2004年に私は自分自身の家族の家を再制作する「Semi-Detached」というプロジェクトを実施しました。炭坑夫だった父に関するプロジェクトです。1970年代、私が10歳か11歳のときに父が炭鉱事故に遭い、この出来事が後に私のアーティストとしての展開を特徴付けるものとなりました。トンネルが崩れ落ち、父は生き埋めになりました。彼は頭上にあった木の根を見ていたのを覚えているそうで、仲間が引っ張り出してくれたおかげで生き延びることができましたが、父は脊髄を損傷し、二度と働けなくなってしまいました。

私は、アーティストとして、このことに手を出せずにいました。それでも、以前はよく両親の元を訪れて、その度に家族史にまつわるものをやらねば、と考えていました。それから、テート・ブリテンからデュヴィーン・ギャラリーで展示をしないかという依頼を受けるまでにかなりの年月が経っていました。展示空間の図面を送ってもらい、何ができるだろうかと考えていて、ふと、これまで父のことに取り組んでこなかったことに気がつき、「Semi-Detached」のアイディアを思いつきました。実家の複製を父の身体に見立て、私はその家をふたつに分割して、一方を南側の展示室、もう一方を北側の展示室に設置しました。展示空間には観客がちょうど歩けるくらいの余裕があって、両親がこの家を購入した理由が、テートの展示室にぴったり収まる大きさだったとしたら面白いなと思いましたね。

Semi-detached (2004), Tate Britain, London. All images: Unless otherwise noted, courtesy Michael Landy and Thomas Dane Gallery, London.

Semi-detached (2004), Tate Britain, London. All images: Unless otherwise noted, courtesy Michael Landy and Thomas Dane Gallery, London.ART iT あなたの作品を通じて繰り返されるテーマに、ポートレートがあります。「Semi-Detached」に加えて、「Break Down」もセルフ・ポートレートだと考えられませんか。また、家族や友人の実際のポートレートも制作していますよね。

ML そうですね。「Break Down」は37歳の男(私)の人生の目録でした。私の全所有物、そこには、携帯電話、サーブの車、衣装、本、昔のラブレター、家族の思い出の品々、私自身の作品、友人の作品が含まれていました。そのすべてに番号を振るなど、法医学の方法に乗っ取って、パフォーマンスを行ないました。自分の所有物についてくまなく調べて、箇条書きにするなど普通ではありえず、ある物からこぼれてきた細々した物にも番号を付けなければなりません。この目録を通して物語が語られていくわけですね。

ART iT 父親に関する二個目のプロジェクトが「Welcome to my world」(2004)ですね。

ML 「Welcome to my world / Built with you in mind」。これは50、60年代のアメリカ生まれの歌手、ジム・リーヴスの歌からとったもので、父はいつも彼のレコードを聴いていました。この作品は「Semi-Detached」の副産物でしたね。父のドローイングや父の棚にあったオブジェを含んだ、いわば、父のポートレートです。

仕事というものは私たちにアイデンティティを与えてくれます。それを失うと、自ら新しい人生を始めるのがすごく難しくなってしまいます。父は酒浸りになってしまいましたしね。イギリスにはゆりかごから墓場までの社会福祉としてナショナル・ヘルス・サービス(NHS)があります。しかし、父の医療履歴に目を通すと、彼らは本当に父を「廃人」と見做して、廃車を処分するように、父の残りの人生を終わらせてしまったのです。そう、本当に胸がつまる出来事でした。こうしたことはどの程度公開すればいいのだろうか。正式な理由があれなんであれ、アーティストとして自粛すべきこともあるでしょう。しかし、私にとって、このことはどれくらい明らかにすべきか戸惑いを感じる初めての出来事でした。「Break Down」の制作で作品に加えたオブジェに、父が事故の直前に購入した大きな羊皮のコートがあります。コートは二週間ベルトコンベアに置かれてから粉砕されたので、父に不吉なことが起こりそうな気がしました。とはいえ、それが「Semi-Detached」に繋がっていきます。

Above: Break Down (2001), installation view, C&A building, Oxford Street, London. Left: Gillian (2007). Right: Self- Portrait #3 (2008).

Above: Break Down (2001), installation view, C&A building, Oxford Street, London. Left: Gillian (2007). Right: Self- Portrait #3 (2008).ART iT 「Break Down」はしばしば消費社会に対する批評として説明され、「Semi-Detached」やそれ以外の父親に関する作品は社会制度に対する抗議として解釈されることができます。ポートレートは通常、作品制作における伝統的もしくは「中立的」なジャンルと考えられていますが、あなたの場合、それが別の社会的視点を開いていくものとしてあるのではないでしょうか。

ML ポートレートというのは、まさに他者の顔を見ることです。私は幼い頃から絵を描いていて、それがアーティストになった理由でもあるのですが、私の家族にはテーブルを囲んで、語り合うような習慣はなく、家には本もほとんどありませんでした。それでも、絵を描くことはできました。目の前に置かれたものを描いていましたね。絵を描くのが上手だと学校の先生に褒められて、それを信じてアートへと進んでいきました。そう、絵を描くことは常に私のそばにありました。

絵を描くことに必要なのは、描くための道具と紙だけです。「Break Down」で自分のあらゆる所有物を壊すとき、そこには100mのベルトコンベアと、さまざまな道具があり、12人の職人に手伝ってもらうという大規模な制作体制となりました。しかし、雑草を描こうと思ったら、必要なのは実際の植物、エッチングの道具とプレートだけ。幼い頃そうだったように、自分の実践をシンプルにすることができます。

私はマーガレット・サッチャーが権力を握り、イギリスを変え始めた1979年に学校を出ました。鉄道会社やガス会社など、公営だったあらゆるものが売却され、市場経済へと向かっていきました。「親切」に関するプロジェクト「Acts of Kindness」(2011)を実施し、親切に関する日常的な出来事を集めたことがあり、人々は、サッチャーが権力を手に入れたとき、この国の社会の親切さが失われてしまったと口にしていました。

当然ながら、サッチャーの変革にはもう一方の作用もありました。私がYBA(ヤング・ブリティッシュ・アーティスト)のひとりとして制作していた頃、製造業の衰退は、私たちが作品を発表できる数多くの空き物件があることを意味していました。当時、若手作家を扱うギャラリーは4つぐらいしかなく、延々と、10年後に誰かが展覧会の機会を与えてくれるのを待たなければならないといった感じでした。私たちはそういうシステムから抜け出し、作品をつくり、それを展示する環境をつくり、作品を売っていったのです。そういう意味では、サッチャーはある部分で私を育ててくれましたね。とはいえ、今ではロンドンの美術界もすっかり変わり、若い人たちもかつての私たちより事情に通じています。良くも悪くも、自分たちはかなり素朴だったのでしょう。

ART iT その頃から大きくなり始めた金融インフラや作品の商品化に対する抗議として「アート・ビン」を捉えるのは少しありふれていますかね。

ML サウス・ロンドン・ギャラリーでの「アート・ビン」では、デミアン・ハーストが作品を提供してくれましたね。もはや、多くの人々は彼の作品について、その金銭的な価値という一点からしか話をしません。彼がそれを望んでいたかどうかはわかりませんが、そういうことが起きました。人々は公然と彼の作品がなにかの商品であるかのように話します。だから、彼が何百万ポンドもの価値のある作品を、それがただのがらくたになってしまうゴミ箱へと投げ入れたことは素晴らしいことでした。

どんな形にせよ、私は常々ゴミに関心を抱いていて、そこには人々がゴミのように扱われるとか、現代美術がゴミとして語られることなども含まれます。イギリスの報道機関はアートを非常にタブロイド的なやり方で扱います。覚えているのは、1970年代、テートがカール・アンドレの「Equivalent Ⅷ」(1966)を購入した際の新聞の見出しが「大金を投げ捨てるのか!」でした。彼らはなぜ公共機関が税金を使って大量のレンガを買わなければならないのかと疑問を呈していました。ミニマリズム、それはある意味でアートの純粋な形にもかかわらず。アートがゴミのようなものとして語られてしまう。「アート・ビン」はある意味で創造的失敗なのです。

アーティストはみな、失敗するとはどういうことかを知っています。なぜなら、失敗は創造過程の一部ですから。しかし、ゴミ箱(「アート・ビン」)の中で、それはひとつの巨大なゴミの塊となる。絵画がゴミの山へと投げ入れられ、そこに突き刺さったり、バラバラになったりするところが面白い。そこからなんらかの美的な物語をつくりあげることもできるでしょう。このゴミ箱は、空のままではなんの機能も持たないが、ひとたび物が投げ入れられると、変化していく。今日は楽しくて飛び跳ねているアーティストもいましたよ。作品をゴミ箱に投げ入れることでカタルシスがもたらされるのでしょう。

ART iT 昨日のオープニングで印象的だったのは、あの作品に日本の趣が明らかに漂っていたことです。誰もが白い手袋をはめて作品を扱い、アーティストが階段を上がるのを手伝う付き添いの人々はスーツを着用していました。

ML 非常に儀式的でしたね。アーティストは最上段のところで時間をかけて、儀式的なやり方で投げ入れていました。イギリスのときは文字通り作品を投げ入れるだけで、今回のような儀式的なものにはなりませんでした。ロンドンの雰囲気はもっと17世紀の公開処刑のようで、原始的でしたね。観客は「そんなゴミ、捨てちまえ!」などと叫んでいました。これには不意をつかれましたし、自分の作品に一瞬確信が持てなくなりました。

「Break Down」のときは、たとえ完全なゴミだと言っても、すべてチャリティに持っていけたり、ほかのことにも使えそうだという点で、観客の反応は非常によくて、イギリスでも上手くいっている印象を持ちました。人は物を手に入れるために生活している。私の両親がそうであったように、次の世代の暮らしがより快適になるようにと。そして、私はそういったものを全部壊したのです。

異なる宗教を信じる人々から、所有物すべてを破壊した男に関する説教を受けたりもしました。最近、私は聖フランチェスコの彫刻をつくりました。彼は裕福な家系に生まれましたが、自分の全所有物を諦めて、文字通り裸一貫で教会へ向かい、出家します。まったく意図してなかったのですが、人々は私と聖フランチェスコの類似性を見出していました。

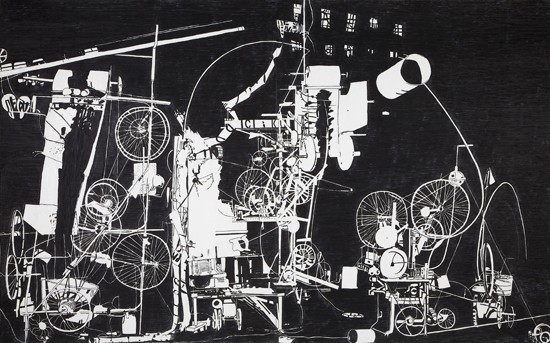

Above: H.2.N.Y. Tinguely Machine Erases its own Construction in 27 Minutes (2007).

Above: H.2.N.Y. Tinguely Machine Erases its own Construction in 27 Minutes (2007). Below: “Saints Alive” (2013), installation view, National Gallery, London.

ART iT 聖フランチェスコの彫刻は2013年にロンドンのナショナル・ギャラリーでのプロジェクト「Saints Alive」のために制作されたものですね。そこであなたはキリスト教の聖人や殉教者のイメージをジャン・ティンゲリーの自壊装置のようなかたちで描き出しました。また、ティンゲリーへのオマージュとしては、テート・リバプールでの展覧会『Joyous Machines』(2009-10)で、「H2NY」(2006-07)というドローイングを発表しています。これらすべての繋がりが描けそうですね。

ML 今の私があるのはティンゲリーのおかげです。大学に入った頃、私はテキスタイルやリピートパターンに興味を持っていました。労働者階級の出だったので、デザイナーとして職を得られないかなと思ったのですが、うまくいきませんでした。それはティンゲリーのせいなのです。1982年、私はテートに彼の回顧展を観に行きました。そこには動くものも動かないものも含めて、キネティック・アートがいっぱいで、廃品からつくられたアナーキーな彫刻だらけでした。ペダルに足を掛けるとモーターが動き始めて、彫刻がへんてこな動き方をする。観客は笑ったり、展示空間で笑顔になったりしていました。これが私に深い影響を及ぼしました。

この経験こそ、私がナショナル・ギャラリーで再構成したかったものなんですね。あの美術館ではほとんど現代美術を見せることがありません。19世紀以後、彼らは作品収集を止めてしまい、コレクションは基本的には絵画です。私は人生で一度も絵画を制作したことがなかったので、彼らが私にアーティスト・イン・レジデンスを依頼してきたときに興味が湧きました。当時の私がやっていたのは「アート・ビン」で、物を壊すことでした。そこで、私はこの機会にナショナル・ギャラリーのコレクションを観ることにして、キリスト教の聖人とそのアトリビュート(持物)の関係について理解を深めていきました。かつては、ほとんどの人々が読み書きをすることができなかったので、聖人像のアトリビュートは非常に重要なものでした。例えば、聖ヒエロニムス。彼は自分の胸に石を打ちつけました。彼はシリアの砂漠で暮らす隠修士、もしくは、赤いローブを身に纏い、聖書を書き起こしている隠者として描かれたり、または、ライオンの足から棘を抜いている様子を描かれたりしています。ほかにも、殉職者、聖カタリナの話では、キリスト教の修道女に恋するローマの皇帝が、修道女に多神教の神を受け入れるように迫り、拒む修道女を死に至らせてしまいます。聖カタリナの場合、後に「カタリナの車輪」と呼ばれる拷問装置に釘打たれてしまうのですが、最後に天国から熾天使セラフィムが降りてきて、その車輪をバラバラにし、4,000人の異教徒を殺してしまいます。最終的に、皇帝がカタリナの首をはねると、彼女の身体からミルクが流れ出して、彼女を埋葬するため天使がシナイ山へと運んでいったと言われています。すごい物語です。聖人はみな背後にこのような奇妙なアトリビュートや空想的な物語をまとっています。

この作品ではキリスト教の図像とキネティック・アートの奇妙な組み合わせを作ってみました。聖ヒエロニムスはナショナル・ギャラリーの中央でノイズをつくりだし、観客は驚いていましたね。ペダルを踏むと聖人たちが文字通り動き出します。まさに私が18歳のときに観たティンゲリーの作品と同じように。

ART iT それはまた、美術館などの制度や観客という制度化された体制がつくりあげるアートの価値を脱構築する方法を提示しています。宗教画だけでなく、私たちはそうしてつくりあげられたものを通して作品を名作だと捉えたり、敬意を払ったりするわけですよね。

ML そうですね、15世紀に払われていた敬意とは異なるものでしょうけれど。そもそも絵画はまさに信仰心に基づくもので、教会の断片がアートギャラリーへと移されたものです。その頃よりも世俗主義的な社会になりましたが、私の作品を冒涜的だと思う人もいるでしょうし、観客がどう反応するかわかりませんでした。とはいえ、それは問題ではありませんでした。私はキリストの復活を自分の指をキリストのわき腹に差し込むまで信じなかった聖トマスの彫刻もつくりました。その彫刻はチーマ・ダ・コネリアーノの絵画「聖トマスの懐疑」に基づいていて、キリストのトルソーはサンドバックみたいになっており、聖トマスの指がキリストを突ついて責めています。突つかれた箇所からは色がはがれ落ちていきました。展覧会に出品した彫刻の半分は動かないものでしたが、これこそまさにティンゲリー的です。観客がゴミでできた人形(ひとがた)を踏みつけ、なんらかの形で加担することになる「Scrapheap Services」(1995)もそうでした。ある意味、あれは催事場で娯楽施設でもある。笑い、楽しむ人もいれば、動揺する人もいたのではないでしょうか。しかし、アーティストとして、私は観客が作品から何を受け取るのかを指図したいとは思いません。

ART iT しかし、15世紀の観客は現在の私たちよりもよっぽど暴力的な死と近い関係にあったのではないでしょうか。

ML 当時と現在で死はまったく違うものでしょう。すべてが今よりもっと本能的だったのでしょう。ティンゲリーの作品が自らを破壊するべく制作されているように、そこには「自壊」という考え方も当てはまるかもしれません。修道女はあまりにもひたむきであるがために、最終的に死に向かってしまう。天国から薔薇と林檎を届けた聖ドロテアや、売春を強いられていた三人の女性を救うべく三度にわたり金を届けた聖ニコラウス(サンタクロース)といった素晴らしい聖人もいます。そのような素晴らしい聖人もいれば、自壊していく聖人もいます。聖ルチアは彼女の目を褒めた男に、眼球をくりぬき、皿に乗せて差し出すのです。彼女は視覚の守護聖人とされています。また、私の名前の由来でもある大天使聖ミカエル。彼は悪魔を倒したことで知られていますが、銀行家の守護聖人でもあり、人々の魂が天国と地獄のどちらに行くのかを定めるために天秤を持っています。

Above: Art Bin (2010), installation view, South London Gallery, London. Below: Break Down (2001), installation view, C&A building, Oxford Street, London.

Above: Art Bin (2010), installation view, South London Gallery, London. Below: Break Down (2001), installation view, C&A building, Oxford Street, London.ART iT その話で「Break Down」を再び思い出しましたが、消費主義に対する批評は、どの程度、あの作品を制作するきっかけとなっていたのでしょうか。また、今日でもなお、消費というものはあなたの関心事としてあるのでしょうか。

ML サーブの車から、自分の作品、使い捨てられるような製品まで、私の所有物にはそれぞれさまざまな価値がありました。私が言わんとしていたのは、私たちの時代の第一のイデオロギーは消費主義であり、それは今や至る所に蔓延しています。それはただ、商店に行って、品物を買うというだけのことではありません。音楽やアートも商品化されてしまっています。ある面では社会に対して批評的だったのですが、その眼差しは私自身へも向けられていました。なぜなら、私自身も37歳まではお気楽な消費者のひとりでしたから。あらゆる所有物を破壊するのは解放感がありましたが、同時に、自分自身の葬儀を見ているようでもありました。西洋ではより多くのものを所有しているほど、成功していると考えられているので、7,277個の所有物をすべて破壊できるというのは、ある意味で究極の贅沢でした。幼い頃はいつも、物がなぜ動くのか分解してみたいと思っていたのですが、それも消費主義について調べていたと考えられるかもしれません。観客は「Break Down」のベルトコンベアに近づいて、物が乗っている黄色いトレーがぐるぐると回っているのをみて、自分の所有物、所有物に対する感情、何を処分できて何を処分できないか、また、すべて失ってしまったらどうなるだろうか、という空想の目録を思い描きます。あなたの質問に対する答えになっているかわかりませんが。

私は非常に恥ずかしがり屋の子どもでした。大学時代ですら、ほとんど人と話をしませんでした。美術大学では、みんなありとあらゆることについて、些細で取るに足らないことについても議論をします。「なんで、みんなはこのコップについて話しているのだろう」、「なんで、話し合いにこんなに時間をかけているのだろう」と考えていました。もちろん、最終的には私もそれがどういうことなのか理解するに至るわけですが、そんな経緯もあって、「Break Down」の制作時は、消費主義に関する本をたくさん読みました。人々がこのプロジェクトのきっかけについて聞いてくることはわかっていましたからね。そして、数年後、ある人が次のように言ってきました。「でも、名前は捨ててないね」と。それは非常に賢い意見でしたね。

実際のところ、私は無になりませんでした。後日支払わねばならない借金も背負いましたし、むしろ無以下でしたね。これこそまさに現代的だと思いました。最終的に無となるというのはまさしく禅のようですが、負債を背負って終わること、これぞ現代のイギリスです。

マイケル・ランディ|Michael Landy

1963年ロンドン生まれ。80年代後半に台頭するYBA(ヤング・ブリティッシュ・アーティスト)のひとりとして『Freeze』(1988)や『Sensation』(1997)などに参加する。日常の再文脈化や消費社会への言及を行なう作品を制作、発表しており、2001年にタイムズ紙とアートエンジェルの依頼を機に制作された、自身の全所有物を処分する「Break Down」は代表作として広く知られている。2004年には、実物大で制作した両親の住宅の模型を半分に切断して、テート・ブリテンに展示した「Semi-Detached」、2010年には、サウス・ロンドン・ギャラリーに設置した巨大なゴミ箱へ向かってアーティストに自作を捨てさせる「アート・ビン」を発表。昨年はナショナル・ギャラリーでの個展でキリスト教の聖人を扱った「Saints Alive」(2013)を開催した。ヨコハマトリエンナーレ2014では、上述した「アート・ビン」を横浜美術館エントランスホールに設置。メインビジュアルの題字も手掛けている。

ヨコハマトリエンナーレ2014「華氏451の芸術:世界の中心には忘却の海がある」

2014年8月1日(金)-11月3日(月・祝)

横浜美術館、新港ピア

http://www.yokohamatriennale.jp/2014/