卓を囲んで更地を眺める

ルサンチカ『更地』京都公演クリエイションの覚書

学生時代からしばらく、ダメ学生の例に漏れず私も麻雀を覚え、演劇サークルの先輩や後輩と卓を囲んでいたことが、しばしばあった。決して強いほうではなかったし点数計算も覚束ない程度だが、あのゲームの手つきが好きだった。じゃらじゃらと裏返しにした牌を皆で混ぜ返し、ランダムに引いた手配から、皆それぞれに手探りで、最終形を目指して捨てるものを選択していく。捨てたものだけが皆の前に詳らかになる。上がりに向かって、可能性を広げながら絞っていくあの感じが、なんとなく好きだった。

2025年度への『更地』上演延期の経緯

ルサンチカ『更地』(作:太田省吾)は少し迂回して創作された。

本来、この企画は京都芸術センターCo-program カテゴリーAの2024年度採択事業として採択されたが、採択決定後に発生した京都芸術センターの施設改修の都合により、採択時の予定上演時期に予定していたフリースペースが使用できない可能性が発生した。

そこで、安定した創作環境の確保のため、京都芸術センターとルサンチカで協議を行い、2024年度事業では「準備」としてのワークインプログレス新作『まさらまち』を上演し、これをふまえた『更地』の上演を、2025年度5月に延期した。結果的に年度をまたいでの上演となり、採択決定から1年以上(つまりプランの応募から考えると1年半以上)という、Co-programとしては異例のロングスパンでのクリエイションとなった。

本稿では、その迂回中のプロセスについて、当時京都芸術センターの担当者として伴走した私の覚えている限りのことを、できるだけ端的に記しておきたい。

「ゴジラ」と「家についてのインタビュー」と「遺影」

さて、ルサンチカは近年、インタビューを再構成した上演と、既存の戯曲の上演の二軸での創作に取り組んでいることが、大きな特徴のひとつである。

公募の時点でのプランの大筋としては、『更地』を元小学校の体育館である京都芸術センターのフリースペースで上演する。俳優は、戯曲をすでに書かれた「記録」として扱う、いわば「報告者」として上演するというものであった。その上演にあたっての補助線(参照項・イメージソース)として「ゴジラ」が挙げられていた。

「ゴジラと『更地』」については、そのままこのタイトルで、太田省吾自身が2001年の文章でこれにふれている。これはウェブで調べるとすぐに出てくるのだが、それは杉原邦夫演出によるKYOTO EXPERIMENT 2012での『更地』の際に、杉原氏がこの文章を紹介しており、KUNIOのウェブサイト[i]に引用がそのまま残っているからだ。

何度となく様々な演出家によって上演されてきた『更地』を取り扱う上で、それだけではいささかストレートすぎるとっかかりのようにも思えたが、重要に思えたのは、「ゴジラ」というフィクションと、「事実として扱う」というインタビューからの創作で培われた手つきが並行していることであった。その捩れた関係が、独自の発展を予感させた。

そのような所感もルサンチカの河井氏にお話したうえで、2024年の「準備」については、インタビューを用いて「生活史」を探るようなクリエイションをすることになった。

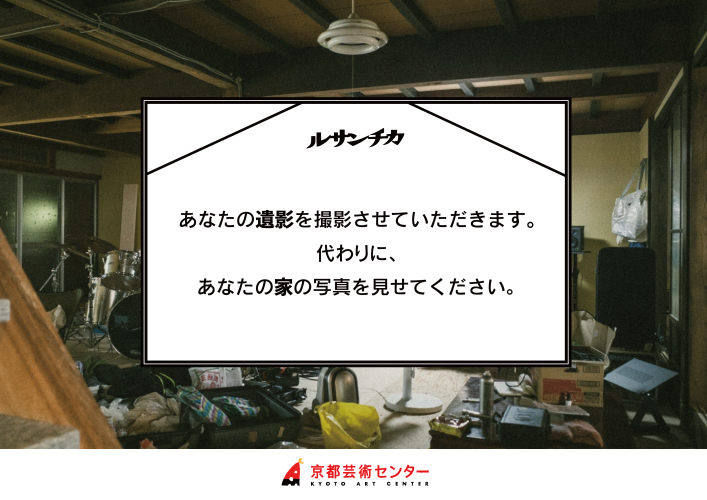

まず、2024年8月に、「インタビューを元にした新作の出演者募集」と並行し「『家について』のインタビューに答えてくれる方を募集します!」という企画を実施した。このインタビューは、家についてのインタビューに答えてくれた方には、写真家のmanami tanakaが「遺影」を撮影しプレゼントします、という特典(? お礼?)がついていた。「遺影を撮影してもらったらうれしいのでは?」というのは、ドラマトゥルクの蒼乃まを発案であったと記憶しているが、予想以上の反響であった。

実施期間は1週間程度と限られた期間ではあったが、出演者募集とインタビューを合わせて30名以上の方からの「家について」の語りを聞くことができた。このとき語られた「家」の描写がそのまま作品に使用されるわけではなかったが、家を思い出そうとするときの語りの質感は、「準備」として上演された『まさらまち』の演技体の形成に大きく影響を与えていたと感じている。

準備としての上演『まさらまち』

『まさらまち』は、秋元隆秀、大石英史、田辺泰信の3人の俳優が、一見なにもない空間(京都芸術センター講堂)で、俳優自身のある一日の家での自身の様子を思い出し、何度も再生することで構成された作品となった。

撮影:manami tanaka

3人はまるでそういうゲームをやっているかのように、執拗に生活の様子を思い出し、再生を試み、その過程でしばしば記憶違いをし、失敗する。そして「1,2の、ポカン」と記憶違いそのものを忘れて再-再生する。記憶違いをしたポイントには、痕跡としてスリッパが残される。わざわざ語るほどでもない一景を何度も再生する過程で、不意に他の家のプレイヤーと交錯し、コミュニケーションらしきものが生まれたりもする。どちらが現実でどちらがフィクションというべきか、もはやわからないが、記憶の中での生活と、上演される生活のレイヤーがよじれて接続され、劇空間に徐々に堆積してゆく。

撮影:manami tanaka

撮影:manami tanaka

撮影:manami tanaka

撮影:manami tanaka

ただ、この作品の時点では「なぜこのような再生が必要とされるのか」という問いには、答えていないといっていいだろう。何度もやりなおしができる世界観への、東浩紀の「ゲーム的リアリズムの誕生」[ii]での指摘からも15年以上が経過しており、厳しめに言えば、ある種のポストモダン的な態度としてはむしろ定番の(もっと言うと「わりとよくある」)メタ/ベタ認識の提示で、その演技の技術的な探求にとどまっている、とも言える。ただ、こうしたメタ/ベタ認識は、太田省吾が『更地』を書いた時点では、多くの人が想定してはいなかったであろう。

では、その演技の探求それ自体の成果は、どうだったのか? ある程度「家にいるときのしぐさ」を、ディティールを捉え「リプレイ」しようとする秋元、田辺に比して、大石が明らかに異質な演技体を提出していた。かいつまんで言うなら、大石は「リプレイしている自分がいることを確かに見る」ことをプレイしていた。この大石をみることにより、秋元、田辺も、よくよく見ると、かなりの部分を省略したり圧縮したりしていることがわかってくる。

そして、彼らの判断基準が「確かにそうだった」という感触を欠いた場合に、彼らの「(リ)プレイ」は失敗と見做され、再度試みられる(実際には、どこで失敗するかも含めて即興的な部分はほぼなしに構成されているので、二重に「リプレイ」している)、という構造になっている。

なにかが「あったこと」にするには、演技している当人に何かしら確信めいたものがあり、それが「あったこと」の根拠になっている……と、もはや何の意味もなさないトートロジー的な文書を書いてしまっているが、演技における確信とは、しばしばこういうものである、という確認がなされたともいえるだろう。そして、その「演技における確信」のソース(元情報)が「本当にあったこと」なのかどうかは、鑑賞者にはわからない。

撮影:manami tanaka

撮影:manami tanaka

「ゴジラ」からの離脱、「ポケモン」そしてそれ以外の何か

『まさらまち』の上演までの間に、大きく路線を変更したきっかけと認識しているエピソードがひとつある。わたしたちのチームが、当初の企画案の補助線としての「ゴジラ」が、思った以上に共通のアイコンとしては通用しないことに気付いたことだ。

ルサンチカの河井と京都芸術センターの私は、完全にゴジラっ子で育ったので、ゴジラは当然、日本人みんな1回くらいは見ていて、そのキャラクターに核兵器についての批評的背景があることは常識……くらいに思っていたが、ドラマトゥルクの蒼乃や京都芸術センターの担当の原田ほか周囲のスタッフに改めて聞き取りをしてみると、予想に反して半数以上が『ゴジラ』を観たことがない、ということがわかった。

これはすなわち、「ゴジラ」は(少なくとも、私たちの周辺では)共有可能なフィクションとして機能していない、ということだ。2023年に『ゴジラ-1.0』が、2016年には『シン・ゴジラ』があれだけのヒットを飛ばしていたにもかかわらず、である。

現実に(そして、しばしば人類の愚かしさを露呈するような)カタストロフィがあらわれるたびにスクリーンに召喚されてきた「ゴジラ」が、そもそもアイコンとして失効していたとは、個人的に少なからぬ驚きがあった。また、「ゴジラ」自体が「男の子」的なものとして受け取られており(当然といえば当然だが)、私と河井の理解は、一定のバイアスもかかっていたのであろう。この種のバイアスについては、ジェンダーの問題も絡めて色々と精緻に見ていきたい部分でもあるが、際限ない検証が必要であろう事項なので、本稿ではいったん、わたしたちにもそれぞれに思い込みがあり得るので注意して然るべし、というところに留めることをお許しいただきたい。

ともあれ、そんな現状を再認識し、(少なくとも、この『更地』を見るであろう)観客が共有可能な「キャラクター/モチーフ」は何か? というブレインストーミングの結果、『ポケモン』はどうか、という提案を、私がチームに行った。現代において、ゴジラ的なカタストロフィの物語は共有されていない。共有されているものがあるとすれば、プレイヤーそれぞれが旅するフィールドと、それぞれがフィーリングで選んだ「キャラクター」であり、共有可能なのはそのような、中沢新一が言うところの「ポケットの中の野生」[iii] を介した「物語りかた」それ自体なのではないか? と、仮定したのである。

しかし、ドラマトゥルクの蒼乃が『ポケモン』もプレイしたことがない、ということで、この案もまた、いまひとつ説得力を欠いた(ちなみに、蒼乃は『ピクミン』はプレイした経験があった)。以降この話は暗礁に乗り上げたままになり、無理に共有幻想としてのモチーフを仮設するのはやめよう、ということになった。

いったい何だったんだ……という話であるが、この件は今回の協働においてもっとも印象に残っていることのひとつだ。本件を通じて「私たちはもしかしたら、共有できるものなんて、それほどないかもしれない」ということを、チームは確認したものだと考えている。

そして、そんななかでも、わたしたちは演劇を構成することができるとしたら、それはどのようなものであろうか、という問いが、このクリエイションに通底することとなった。

ところで、誰も指摘してくれないのでここで書いておくが、『まさらまち』は初代「ポケモン」の旅立ちの町のオマージュとして題されている。「さらち」へ向かう旅のはじまりであり、その間には「ま」がある。

共有(不)可能な『更地』へ

『まさらまち』の実践を踏まえ、2025年5月に、いよいよ『更地』を上演する運びとなった。「男」には『まさらまち』から引き続き田辺泰信、「女」には中村彩乃(安住の地)がキャスティングされた。

撮影:manami tanaka

撮影:manami tanaka

今回の上演では、「男」と「女」が空間を共有し、一組の夫婦のようでありながらも、『まさらまち』の成果を引き継ぎ、演技するレイヤーがズレたまま、それぞれがそれぞれの「家」を思い出そうとしている(ようにも見える)点に特徴があった。またその演技は、当初の企画案のとおり、俳優同士が戯曲という記録の「報告者」として、「戯曲はこのように書かれているのであった」と語っているようでもあった。

むろん、「このようであった」と語っているうちに、感情移入してその気になってしまったり、ちょっと恥ずかしくなってしまったり、間が抜けてしまったりもする。戯曲のト書きどおりに欠伸も出ちゃったりする。また「報告者」たちは、客入れ中には京都芸術センター地元の明倫学区自治会からわざわざ「明倫」と書かれたパトロール用のベストを借りて着て、甲斐甲斐しく案内に働いてみたりする。おもむろにスマートフォンを取り出して、したり顔でオザケン[iv]を流してみたりもする。本気なのか、照れているのか。本当だったのだか、どうだったのか。いまひとつ疑わしい雰囲気も加味しつつ、ルサンチカの、この『更地』は上演された。

撮影:manami tanaka

これまでの経過から、演技プランは稽古開始時にはある程度想定がなされていたと思われるが、上演のかたちを最後に決定づけたのは、カミイケタクヤの美術だといってほぼ差し支えないだろう。カミイケは、この戯曲の核のひとつである「なにもかもなくしてみる」シーンを見事に(文字通り)裏返し、まるで京都芸術センターのフリースペース[v]に穴を掘ったような空間を仕上げてみせた。また三方客席の距離感によって、観客が中村と田辺に同時に見ようとすると、観客のフォーカスが両者に同時に合わせられないシーンが、演出上意図的に配置されている。

撮影:manami tanaka

撮影:manami tanaka

『更地』という戯曲は、上演される時代を反映し、わたしたちが「なくした」ものを思起こさせる。しかし、同じ空白をみつめていても、その焦点は空白の語り手によって異なる。今回の『更地』の上演では、元小学校という歴史を持つ場所で、ふたりの俳優が異なる感触を持ったまま戯曲を語ることで、「それぞれの生活が・ともにあった」「ともにある生活が・それぞれにあった」ことを浮き彫りにすることが企図された。

ふたりは一組の夫婦だったかもしれないし、そうでないのかもしれない。あるいは、ある時点までは夫婦だったのかもしれない。もしくは、これから夫婦になると仮定しているのかもしれない。

このように上演された成果をみると、極度に抽象化された、、普遍的なドラマのように感じられていた『更地』という戯曲の持つ、時代特有の手触りも感じられるのは、ちょっとした発見であった。男女の役割であったり、子育ての理解の差であったりといった部分がその代表格である。この登場人物たちが戯れにやってみようとした「正しい生活」と思っていたそれらは、どんなものだったろうか。この「正しさ」について、ルサンチカのこの上演は、とりわけ判断を下しはしないが、カットもしていない。結果、戯曲の一側面が露わになっている。

撮影:manami tanaka

撮影:manami tanaka

撮影:manami tanaka

また、今回の創作プロセスは、インタビューと戯曲という質の異なる(コン)テクストを、どのように取り扱うことができるかについての実験でもあった。

もとよりフィクションのように現実を語ることについて、現実のようにフィクションを語ることについて、さまざまな危惧があり、懸念があり、実験がすでにあることは言うまでもない。このふたつを混ぜるということは、今回、直接的には行われなかった。しかし、テクストに「記録」として向き合う姿勢が一貫されている以上において、この態度に一定の公正さが担保され、表現される可能性について、私自身今回の協働を通して改めて理解が深まった部分である。

「報告者」としての俳優のあり方については、今後さらに深まっていく余地を感じた。たとえば『ハムレット』の冒頭は兵士の交代時の「報告」から始まっている。また浄瑠璃・歌舞伎の世話物などは、演目の成立過程に当時のジャーナリズムあるいはドキュメンタリーとしての性質も持っている。こうした例はほかにも色々と思い当ることがあり、「報告者」としての俳優というありかたは、ある種の歴史的な厚みがあるものだと考えられる。おそらく昨今流通しているようなフィクション/ノンフィクションとは異なる次元で、体系だった考察が可能であろう。またその論理が整理されれば、演技そのものの「良さ」を再定義することにも、つながるかもしれない。今回の協働を経て、今後のさらなる探求と成果に期待したいと改めて感じた。

それから、今回の上演は、ルサンチカにとって二度目の『更地』の上演であることも、最期に改めて確認しておきたい。筆者は一度目の上演、東京・戸山公園(屋外である)でのそれを観ているが、基本的な態度は一貫したものでありながら、出演者も、演技も、上演全体の印象も、異なる味わいのものであった。

ただ、にもかかわらず、「同じ作品だった」と、終わってみれば感じられてもいる。これは(上演芸術にはつきものだが)とても不思議な現象である。あるいはこの感触は、河井朗とルサンチカが、「作家性」をいよいよ定着させようとしているという予兆なのかもしれない。

本稿冒頭の麻雀のフリだけ拾って、稿を閉じることとする。

女 ……うんん、あたしたち、みんなそろってるわ。一人の男と一人の女、それに何人かの子供と幾つかの道具……ね。[vi]

そう、最初からそろっている。傑作と呼ばれる戯曲は、そろってしまっているから、それで「上がり」のような気さえする。しかし、それまでに河に流れていった無数の選択肢がそこにあったはずなのだ。結果として同じ出力になりえるとしても、その時々による偶発性を確認し、取捨選択し、必然にしていくのが、戯曲を上演するという作業のような気もしている。結果的に同じものが残ったとしても、確信めいたプレイには確信めいた魅力が宿る。

その「これしかない」感じを引き当てたくて、もう半チャンだけ、とか言って、プラマイゼロにして卓を囲んだりしてしまうのだが、麻雀のそういうところが、なんとなく演劇と似ている気がする。

撮影:manami tanaka

【注】

[i]太田省吾「ゴジラと『更地』」(KUNIO official website 内 KUNIO 10 更地 KYOTO EXPERIMENT 2012スペシャル 掲載、初出:studio21 オープニング記念連続公演京都造形芸術大学 舞台芸術センター定期刊行物準備号 2001年4月14日発行)

https://www.kunio.me/stage/kunio10/special/godzilla-and-sarachi/

[ii]東浩紀『ゲーム的リアリズムの誕生 動物化するポストモダン2』(講談社現代新書、2007)

[iii]中沢新一『ポケットの中の野生: ポケモンと子ども』(新潮文庫、2004)

[iv]小沢健二『僕らが旅に出る理由』

[v]実はこの空間は、京都芸術センターへの改築時に元体育館のグラウンドレベルから床面を掘って改装し、現在のすり鉢状のスペースになっている。そのため、「穴を掘った空間に『穴を掘ったように見えるように誂える』という誂え」であるといえる。

[vi]太田省吾『更地』(1992)

【公演情報】

ルサンチカ『更地』

日時:2025年5月15日(木)~2025年5月18日(日)

会場:京都芸術センター フリースペース

公演アーカイブはこちら

※ルサンチカのYouTubeチャンネルで『更地』の公演動画を公開中です。