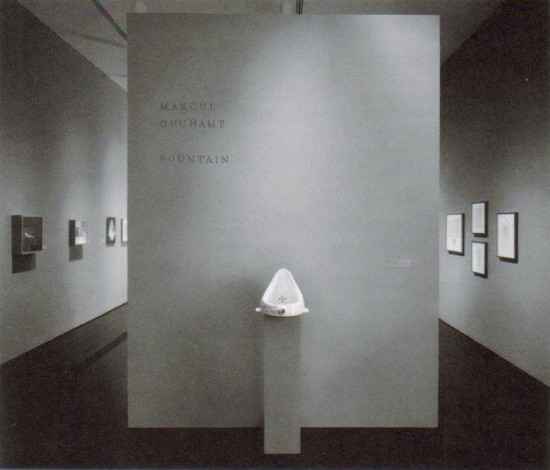

京都国立近代美術館『マイ・フェイバリット——とある美術の検索目録/所蔵作品から』(2010) レディメイド展示風景(一部)

河本信治「デュシャンという物語の始まり」@ 森美術館

マルセル・デュシャンについて詳しい人はいくらでもいます。正直、私の知識は半端だと思います。ただ、京都国立近代美術館が1987年に13点のレディメイド(1964年シュヴァルツ版)を収蔵してから20年以上の期間、デュシャンの作品を説明することは私が避けることの出来ない仕事のひとつでした。その過程で気付いたのは、デュシャンとその作品はその語り方、【どのように語るか】ということが重要なのだということでした。「デュシャンを語るということは、なにがしかのゲームに参加することなのだ」と自分で納得し、ようやく、デュシャンについて少し語れるかもしれないと思えたのが10年ほど前のことです。最初に、「本日の講演で私がデュシャンについて語ることは嘘です」と宣言することから始めたいと思います。「この黒板に書いてある言葉は嘘です」という設定なしでは、私にはデュシャンを語れないような気がするのです。本日はできるだけ正確な事実と作品情報を基に、かつその解読については個人的で恣意的にお話ししますが、その解釈の正当性については責任を持たないということをご了解下さい。

デュシャンを語り出したら切りがありません。作品の数はさほど多くないのですが、彼は20世紀美術に途方もなく大きな影響を与えています。本日は話題にする作品を限定し、レディメイド作品を中心に、1913年から1922年の間にニューヨークでデュシャンが何を成したかについて話していきます。デュシャンが20世紀美術にかくも大きな影響を与えた理由のひとつは、彼がこの時期にニューヨークに滞在していたからであることは間違いありません。

マルセル・デュシャンは1887年に生まれ、1968年に亡くなっています。フランス生まれですが、1955年にアメリカ国籍を取得しています。画家と彫刻家の2人の兄と3人の妹がいます。デュシャンが20世紀美術へ与えた影響については多くの人が語っていますが、特に有名なものにオクタビオ・パスというメキシコの詩人が1970年に書いたものがあります。「20世紀に最も大きな影響を与えた画家は、たぶん、パブロ・ピカソとマルセル・デュシャンの二人だろう。ピカソはその作品の膨大な数によって、デュシャンはたったひとつの作品、しかも、その作品は近代的な意味での作品概念を否定する作品によって」「[…]ピカソの絵画はイメージの集まりであり、デュシャンの作品はイメージについての沈黙の思考である」というようなことを彼は言っています。ここでオクタビオ・パスが言う「ひとつの作品」というのはたぶん、今回森美術館の『フレンチ・ウィンドウ展』で展示されている「泉」(1917)という作品のことでしょう。この画像はヒューストンのメニル・コレクションでの展覧会『マルセル・デュシャン:泉』(1987–88)の入り口の写真です。このように彫刻台の上に男性用便器が乗っています。

Installation view of “Marcel Duchamp: Fountain” at the Menil Collection, Houston, Texas, 1987–88

デュシャンの初期作品を画像で概説しますと、彼は1910年頃からセザンヌやフォーヴィスムの影響を受けた作品を制作しています[注1]。キュビスムの影響、特に機械をメタファーにした絵画はとても重要です。オクタビオ・パスは「ひとつの作品」で影響を与えたと書いていますが、とても大きな影響を与えた作品がもうひとつあります。「階段を降りる裸体」(1912) [注2]という作品です。これは1910年代のアメリカのアートシーンを変えるほど大きな影響を与えた作品でした。私が学生の頃は「階段を降りる裸婦」というタイトルも普通に使われていましたが、70年代半ばぐらいから「階段を降りる裸体」が定訳になっています。これが女性のヌードなのかあるいは男性のヌードなのか、という点も興味深いところです。デュシャンは1913年にニューヨークで開催されたモダンアート国際展(アーモリー・ショー)にこの作品を出品して大きな話題に、つまりスキャンダルになりました。

1913年という年は歴史的に重要な出来事が重なっています。カフカの「火夫」(『失踪者』)、ニジンスキーの『春の祭典』、カンディンスキーの『純粋芸術としての絵画』の論文が出て、プルーストの『失われた時を求めて』が始まり、フッサールの『現象学』の最初の草稿が発表されている。また、フォードのコンベアシステム(フォーディズムという大量生産のシステム)もこの年に導入されています。そしてかなり重要な出来事は、ニールス・ボーアの【原子模型】が提唱されたことです。それまでの原子模型は太陽系モデルでしたが、ボーアは全く違う概念を提示しました。そしてアイソトープの発見、放射性同位元素が存在することが主張されました。つまり物質が崩壊して変化するという概念が物理学で問題となってきたのです。この年にマルセル・デュシャンは、先ほどの「階段を降りる裸体」をアーモリー・ショーに出品しました。また、デュシャンが1915年から「レディメイド」と呼び始める、その最初の作品である「自転車の車輪」が1913年に制作されています。それから、紙片に書いた楽譜をバラバラに千切り帽子の中に入れて、それを取り出して貼り合わせることで楽譜を再構成していくという、偶然性(チャンス・オペレーション)を用いた最初の作品「音楽的誤植」もこの年の制作です。美術作品に偶然性を導入したという意味で、1913年というのはなかなか象徴的な年だと思うのです。私には1913年に19世紀的な定義の【近代】と20世紀的な【近代】との間に亀裂が生まれたという気がします。「三つの停止原器」(1913–14)も偶然性を用いた作品で、1メートルの紐を1メートルの高さから落とし、それが落ちた状態を1メートルと定義した物差としました。それから、「瓶乾燥器」(1914)、これはパリのデパートの台所用品売り場で買ってきたものです。

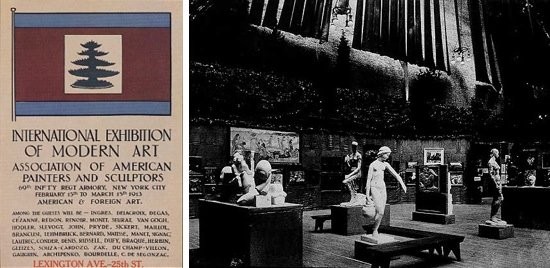

Left: “International Exhibition of Modern Art” alias Armory Show (1913), poster. Right: Installation view

アーモリー・ショーは1913年にニューヨークで開催されました。これはアメリカの美術家の団体(アメリカ画家・彫刻家協会、AAPS)が、ヨーロッパの最新の美術動向を紹介し、かつ同時代のアメリカの作家たちも紹介する意図で組織した展覧会です。背景にはアメリカ独自の美術を確立したいという強い愛国主義的な衝動があります。独立戦争、南北戦争を経て国家として統合されたアメリカは、19世紀半ばから独自の文化を、特に独自の芸術を持ちたいという大衆的衝動がありました。19世紀後半というのはアメリカが拡大主義、植民地主義的な対外政策を行なっていた頃です。米西戦争(1898)でキューバ、フィリピンを獲得し、パナマに対する強引な租借条約、南米諸国に対する主導権の主張など、ウィリアム・タフト大統領が進めた対外的な拡大政策と並行するようにナショナリズム的気運が高まりました。この過程は日本の近代美術の成長期ととても似ているところがあります。私がアメリカのモダニズムの芸術運動に興味を持ったのは、その痛々しさが日本の近代美術の生成期と重なる気がしたからです。

アーモリー・ショー(正式名はモダンアート国際展)には世界中の、特にヨーロッパ、フランスを中心とした作品が集められました。これは展覧会というよりも完全にアートフェアです。一般公開、大衆啓蒙、そして販売目的という要素が入っています。単純な会場構成で、出品作品には古典的な表現の絵画、彫刻から最も先鋭的なものまであり、ブランクーシ、ピカビア、マティス、カンディンスキー、ゴッホ、ゴーギャン等々の作品がありました。この展覧会は新聞にも大きく取り上げられて、大衆の間で大きな話題になりました。展覧会の中で一番の話題になったのがデュシャンの「階段を降りる裸体」でした。「トタン屋根の爆発」と呼ばれたり、この作品を真似た風刺画が出たりと、からかいの対象になります。当時の新聞や漫画も細かく読んでいくととてもおもしろいです。非具象的な絵画はすべて「キュビスト」として十把一絡げで語られたようで、アメリカの田舎のおばあちゃんが「本当のオリジナルなキュビストは私よ」と、パッチワークでキルトを作っている様子や、「キュビストがファッションデザインをして、どこがだめなの」みたいな戯画などもありました。こうした大量の揶揄やからかいが、一方で展覧会の話題性を高め、アーモリー・ショーは大成功をおさめます。

Left: J.F. Griswald, “Seeing New York with a Cubist: The Rude Descending a Staircase (Rush Hour in the Subway),” The Evening Sun, March 20, 1913. Right: “The Original Cubist,” Chicago Tribune, March 20, 1913

なぜ、この展覧会が、この時のアメリカに必要だったかということを考えてみましょう。これはとても雑な年表ですが、およそ我々が中学校か高校で習う19世紀以降の美術史年表というのはほぼこんな感じでしょう。ロマン主義の後にクールベなどの写実主義があって、印象主義が生まれ、後期印象主義、象徴主義などが生まれて、それが線的な連続で示されて、表現主義、シュルレアリスムと繋がる。第二次世界大戦時にヨーロッパの美術家が大勢アメリカに亡命して、アメリカの美術家たちとの交流が生まれ、第二次世界大戦後にアメリカでは抽象絵画と表現主義的絵画が統合された抽象表現主義が生まれる。ヨーロッパでもアンフォルメルと呼ばれる同様な動きが生まれ、このとき初めて戦後美術、世界同時代美術というものが生まれた。第二次世界大戦後の抽象表現主義以後の美術を現代美術と呼ぶ、というお話です。かなり不完全な図ですが、およその理解はこんな感じだと思います(この説明に私が同意しているわけではありません)。このチャートの前半の部分ではアメリカの動向が明らかに欠落しています。第二次世界大戦時にヨーロッパの美術家たちが渡米するまで、ヨーロッパにおいてアメリカ美術は興味の対象ではなかったのです。

アメリカ側から当時の国内美術の動きを考えてみると、先ほど言いましたように、19世紀末にアメリカ独自の美術というものを確立したいという衝動とも言える動きがあります。そのひとつは、ある意味では保守派ですが、常套的な技法や表現を使いながら、ヨーロッパに学んだ歴史や神話世界ではなくて、アメリカの日常の光景を描こうとする動向です。アメリカ人の日常の光景を描く、それこそがアメリカ独自の美術になり得るという割と直截な動きで、ある意味では反アカデミズムと言えます。ニューヨークのロバート・ヘンライやフィラデルフィアの若い画家たちを中心に生まれた動向で、裏町の光景とか酒場、鉄道の高架下とかを描くような、「アッシュカン・スクール(ゴミくず派)」と呼ばれる画家たちがいて、その中で「ジ・エイト(8人組)」というメンバーが力を持っていました。彼らの活動の延長として、組織を拡大し、ヨーロッパ美術と自分たちの美術を同時に並べて、自分たちの立場を強化したいという願望が生まれます。

一方、ダイレクトにヨーロッパの最先端の動向と結び付き、最先端の美術表現こそをアメリカ美術として獲得したい、というとても理想主義的かつ純粋主義的な活動をしていた少数のグループがニューヨークにいました。それは写真家のアルフレッド・スティーグリッツ(1864–1946)と、彼が私費で運営していた小さなギャラリーに集う人たちでした。その画廊は5番街の291番地にあり、「リトル・ギャラリーズ・オブ・フォトセセッション」という名前でスタートし、その後、「ギャラリー291」に名前を変え、アメリカの新しい作家たちだけでなく、セザンヌやロダンなどといったヨーロッパの先鋭的な美術を紹介していきます。両者とも、「アメリカ美術をヨーロッパの最新動向とリンクさせたい」という願望は共通しています。こうした背景があってアーモリー・ショーが組織されましたが、開催直前になって勢力を握ったのが保守派のほうです。スティーグリッツはアーモリー・ショーから完全に排除された形になりました。

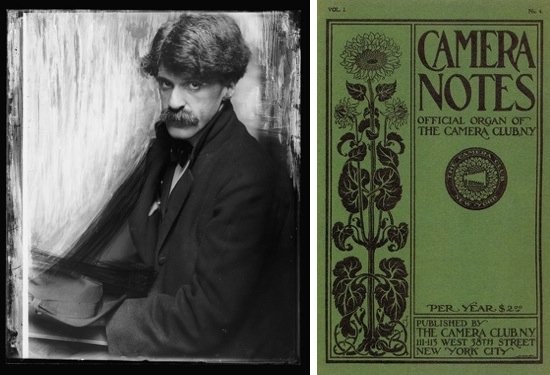

スティーグリッツはドイツ系移民の親のもとで生まれたアメリカ人です。彼はドイツで写真化学、印画技術等々を学んでニューヨークに帰って来て、ニューヨークのカメラクラブに入りました。その優れた写真作品によって頭角を現し、『カメラ・ノーツ』(1897–1903)というクラブの機関誌の編集長を務め、まさにアメリカ写真の近代化に尽力した写真家です。それまでの写真というのは新しいメディアではありましたが、写真独自の美学はまだ確立されていませんでした。つまり、芸術的な表現がやりたくてもなにをやっていいかわからなかった。だから、「絵画に近い表現をすることが写真を芸術にする一番の近道だ」という一般的な了解がありました。これは特にイギリスで強かったのですが、絵画主義写真(ピクトリアリズム)と呼ばれる強い勢力がニューヨークの写真界にもありました。表現だけではなく展示方法も絵画を真似ていました。絵画の形式を模倣して写真を芸術に近付けようとする動向です。スティーグリッツはこの絵画主義写真を否定し、「写真は全く新しいメディアであるがゆえに独自の表現があり得るのだ。しかもそれは新しいがゆえに、ヨーロッパの伝統と離別することが可能であり、それこそがアメリカに新しい芸術、美術をもたらすことができる」と非常に論理的に写真家たちを説得し、理想主義的に展示活動を続けました。彼は仲間と1905年に「フォトセセッション」を結成し、メンバーのための画廊を作ります。本当に小さな画廊ですが、そこでは先鋭的な写真家たちの新しい作品だけでなくヨーロッパ美術の最新動向が紹介されました。この画廊はすぐに、ニューヨークで一番先鋭的な美術を見ることができる場所、批評家や作家たちが集まるサロン的な場所になっていきました。展示活動においても、ブランクーシと一緒にアフリカの木彫を展示するなど、かなり前衛的なことも行なっています。彼が画廊を閉めた1917年にはオキーフのアメリカで最初の個展を開催しています。展示方法もとても近代的で、フレームは非常にシンプルなもの、視線の高さに合わせた横一列の配置など、現代の写真の展示手法はたぶん、スティーグリッツとギャラリー291が創り出したスタイルだろうと思います。

Left: Gertrude Käsebier, Alfred Stieglitz (1902). Courtesy the Library of Congress, LC-DIG-ppmsca-12142 DLC. Right: Cover of Camera Notes, vol. 1 no. 4, April 1898

珍しいスティーグリッツの動画を見つけたのでお見せします、たぶん1913年頃のものです。画面ではいかにも陽気な人物に見えますが、実はものすごく生真面目で、深刻で、陰鬱で、うっとうしい理想主義者であったと証言されています。それから、『Reds』(1971)という映画の冒頭部分のクリップも見てください。ウォーレン・ベイティが監督と主演をした映画で、ジャーナリストで社会主義者であったジョン・リードの物語です。リードは有名な『世界を揺るがした7日間』(1919)というロシア革命のルポルタージュを書き、赤の広場の壁の中に埋葬されている唯一のアメリカ人です。ダイアン・キートンが演じた相手役のルイーズ・ブライアントは20世紀初めのアメリカの女性解放運動に非常に大きな影響を与えた女性です。彼女は西海岸の保守的な街オークランドから旦那を捨ててグリニッジ・ビレッジに移り、そこでジョン・リードとユージン・オニールと複雑な恋愛関係をつくっていきます。社会主義者たちやエマ・ボールドマンなど初期の女性解放運動の活動家たちが丁寧に描写されており、20世紀初頭のニューヨークの空気を伝える、とてもよくできた映画です。この映画の最初の場面は、ジャーナリストを志す彼女が、オークランドで写真を発表した時の様子です。この当時のアメリカの非常に保守的な空気がよく表れています。ヌードの写真が展示してあるだけで観客はひどく顔をしかめています。これを見るとデュシャンの作品が、「ヌード(裸体)」というタイトルだけでいかにスキャンダルの標的になったことが想像できます。これはデュシャンの1966年のインタビュー映像で、アーモリー・ショーについて語っている部分です。ここで彼は、「アーモリー・ショーの成功と『階段を降りる裸体』についての評判が、私が1915年にニューヨークに来たとき、非常に有益な形で役に立った」と語っています。

デュシャンは1915年にニューヨークに渡ります。第一次世界大戦が勃発した後の、フランス国内の好戦的な空気が嫌になったことと共に、彼は体が弱いという理由で召集免除であったがいつ召集されるかも知れない状況であり、周辺の勧めでニューヨーク行きを決めたのが実情だろうと思います。アーモリー・ショーで築かれた名声のおかげで、デュシャンはニューヨークに到着してすぐに多くの人から招かれて援助の機会を得ることができました。彼は既にパリで知り合っていたフランシス・ピカビアに再会し、彼の紹介でボストン出身の詩人でお金持ちのウォルター・アレンズバーグに出会います。アレンズバーグはアーモリー・ショーを契機に近代美術作品のコレクションを開始し、デュシャンの作品に非常に興味を持っていたそうです。両者はすぐに親しくなり、デュシャンはアレンズバーグのアパートに3ヶ月ほど住み込み、その後アレンズバーグはデュシャンのためにアトリエを借り、家賃を負担しました。その援助の代わりにデュシャンが計画している作品、いずれできる作品の所有権を譲る契約を交わしました。この写真はアレンズバーグのアパートです[注3]。それから、キャサリン・ドライヤーというお金持ちの未亡人、理想主義者で社会貢献に積極的な女性でしたが、デュシャンは彼女とも非常に親しくなり援助を受けるようになります。これは20年代半ばの写真だと思いますが[注4]、キャサリン・ドライヤーとデュシャンと、彼の有名な「大ガラス」、そしてデュシャンの最後の油彩画と言われている横長の作品「Tu m’」(1918)が写っています。この作品についてはロザリンド・クラウスが、指標(インデックス)である写真と絵画の関係について論じ、デュシャンにおける先見性、先駆性に言及した非常に面白いテキストを書いています。

1915年にニューヨークに到着したデュシャンは、パリ時代に開始した、既製品に言葉を書き込んだ作品を継続します。これは荒物屋で買ってきた雪かきシャベルに言葉を書き込んだレディメイド、「折れた腕の前に」という作品です。タイトルについて、「雪かきをして、疲れて腕が折れるその前に……」という解釈がありますが、デュシャンは後年に「そんな(意味付けする)気は全然なかった、単に言葉を書いただけだよ」と語り、タイトルに意味がなく単に言葉を選んだだけであると言っています。彼のアパートは67丁目の33番で、アレンズバーグと同じアパートです。たしか廊下を挟んだ向かいの部屋をアトリエとして借りてもらったようです。これは1918年に撮影された写真ですが[注5]、レディメイドが置いてあります。この写真に写っている「自転車の車輪」は再制作で、(本当かどうかわかりませんが)オリジナルはデュシャンがフランスのアパートを引き払った後、妹のシュザンヌが掃除をした際にゴミと一緒に捨ててしまったと言われています。

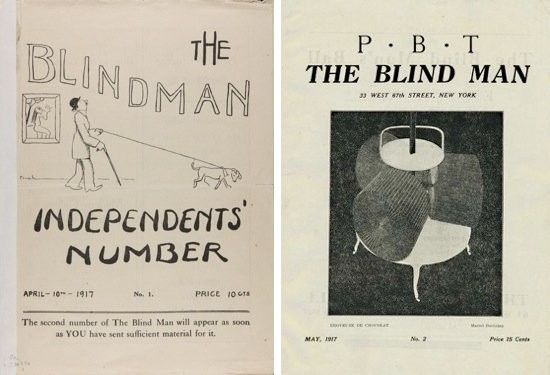

Left: Cover of The Blind Man, no. 1, April 1917. Courtesy Yale Collection of American Literature, Beinecke Rare Book and Manuscript Library. Right: Cover of The Blind Man, no. 2, May 1917. Courtesy University of Iowa Libraries, The International Dada Archive, Digital Dada Library Collection

いよいよ問題の1917年です。アーモリー・ショーを成功させたグループの一部が、1916年末頃から2回目の大きな展覧会を考え始めました。彼らはアメリカ独立美術家協会を結成し、「1ドルの出品費と5ドルの年会費を払えば誰でも展示可能、審査員なし、無審査、賞も賞金もなし」という非常に理想主義的な原則を掲げて、翌年のアンデパンダン展の準備に入ります。デュシャンは展示のディレクターに、アレンズバーグも組織委員の一人に指名されてこの催しに関わります。アンデパンダン展オープンの1週間前にデュシャンは、R. Mutt(リチャード・マット)という偽名を使って、荒物屋で買った男性用小便器を展覧会委員会に送りつけました。組織委員の間で、「これは何だ?とんでもないものが送られてきたぞ」と大騒ぎになったようです。たしか展覧会の2日前に緊急会議を開き、どう対応するべきかという議論をしました。最終的にこの作品は、「展覧会にふさわしくない」という理由で展示を拒否されました。諸説あるのですが、「拒否されたこの作品は人目に触れることもなく会場の壁の裏側に置かれて、いつの間にか消えて紛失した」と語られてきました。たぶんこの逸話を定着させたのはハンス・リヒターだと思います。「組織委員会が不道徳だとして便器の展示を拒否して隠してしまい、いつの間にかオリジナルがなくなってしまった」という通説です。私が学生の頃にその話を読んで疑問に思ったのは、オリジナルの「泉」の唯一の写真画像と言われているスティーグリッツが撮影した「泉」の写真のことです。組織委員会で拒否されて、会場の裏に隠されてなくなったのだとしたら、「この写真は、いったい何時、何所で撮影されたのだろう」という疑問です。この顛末を調べるのは、ミステリーを読むようで結構楽しかったのです。当時でもはっきりわかっていたのは、スティーグリッツがギャラリー291でマースデン・ハートリーの「戦士たち」(1913)を背景に「泉」を撮影し、その写真がデュシャンのグループが発行した雑誌『ザ・ブラインド・マン』の第2号に掲載されて、それが最初の便器、オリジナルの「泉」の姿を伝える唯一の写真になったという事実です。このアンデパンダン展も、アーモリー・ショーと同じような形で、スキャンダラスな話題となりました。

時系列に沿って説明していきます。スティーグリッツはこの年の4月3日にギャラリー291の最後の展覧会として『ジョージア・オキーフ展』(5月中旬まで)を開催します。そして、4月9日に独立美術家協会のアンデパンダン展の内見会があります。組織委員会決議、投票の結果で「泉」を展示しないということが決まる。有名な話ですが、組織委員の一人ジョージ・ベローズが「これから先、もしだれかが馬の糞をキャンパスに貼りつけたものを送ってきたら、それも美術作品として受け入れるのか」と言ったら、アレンズバーグは、「それは仕方がないでしょう」と答えたというエピソードがあります。「馬の糞をキャンバスに貼りつけたのが美術作品か」というフレーズを改めて読み直すと、すぐに象の糞をキャンバスに付けたイギリスの作家、クリス・オフィリの作品を思い出しました。思わず、「ジョージ・ベローズ、あなたは偉い。100年後の作品を予見している」と笑ってしまいました。1917年には二月革命、十一月革命など世界史上でも大きな出来事が起こりました。この4月9日はアメリカが対独宣戦布告して3日目になります。そして、翌日の4月10日に独立美術家協会のアンデパンダン展が一般公開されます。リチャード・マットの「泉」という作品を支持するグループは、『ザ・ブラインド・マン』第1号(1枚、片面刷りのフライヤーのようなものです)を会場で配布し、「次の第2号でいろいろおもしろい記事を載せる」と告知を開始します。翌日に協会側は「泉」を出品させないことに関する弁明を載せたプレスリリースを新聞社などに送ります。これも有名なフレーズですけれど、「たぶん『泉』は、しかるべき場所では有用なものであろうが、展覧会、美術展はその場所ではない。さらにその便器を芸術だとするいかなる定義も存在しない」というような文章を載せたのです。同日、組織委員会のこの対応に抗議して、デュシャン、アレンズバーグは独立美術家協会の委員を辞任します。この日にデュシャンは「泉」をギャラリー291に持ち込んで、数日以内にスティーグリッツが撮影をしたという証言が見つかっています。そして、スティーグリッツは数日間ギャラリー291で「泉」を展示した、と書いてある同時代人の手紙があるとも言われています(事実関係はまだ確認されていません)。でも出品拒否された「泉」がアンデパンダン展の2日目にスティーグリッツのギャラリー291に持ち込まれたことは間違いないと思います。そして5月中頃にかの有名な『ザ・ブラインド・マン』第2号が発行されています。60年代、70年代に言われていた「泉」に関する出品拒否前後の通説、「出品拒否され、パーティションの裏に隠されて、いつの間にか紛失した」というのは事実に反すると結論できます。「泉」事件(リチャード・マット事件)は、明らかにデュシャンが、たぶん展覧会の1ヶ月ほど前から計画し、出品を拒否されることを想定して緻密に仕組んだ一種の悪戯、あるいは意地悪ではないかという気がします。事前の準備がなければ出品拒否された翌日の一般公開の日に『ザ・ブラインド・マン』の第1号を発行できるはずはありません。

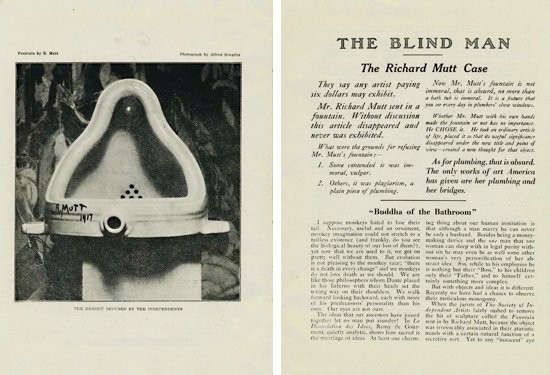

『ザ・ブラインド・マン』の第1号は1枚のリーフレットで、「第2号をすぐに発行しますよ」ということが書いてあるだけです。『ザ・ブラインド・マン』の第2号にスティーグリッツが撮影した「泉」の写真が掲載され、これが20世紀美術のひとつのイコンになってしまいました。『ザ・ブラインド・マン』第2号の中に、「5月25日に『ザ・ブラインド・マン』のダンスパーティをやります」という告知があり、実際に5月25日にダンスパーティが行われています。『ザ・ブラインド・マン』第2号の発行日はまだ確定されていませんが、たぶん5月の早い時期だろうと想像できます。これは『ザ・ブラインド・マン』のダンスパーティのポスターで、デザインはベアトリス・ウッドのものです。『ザ・ブラインド・マン』第2号に掲載された有名な「リチャード・マット事件」という匿名論文、たぶんデュシャンの文章が当時の女友達のベアトリス・ウッドを通じて掲載されています。終わりから2頁目に発行を支援したギャラリーの広告が掲載されています。ブルジョア・ギャラリー、ダニエル・ギャラリー、モダン・ギャラリーの3つです。前者のふたつは老舗の画廊で、ダニエル・ギャラリーは国吉康雄が初めて展覧会を開いた画廊です。モダン・ギャラリーというのは、実はスティーグリッツのギャラリー291の主要メンバーであるマリウス・デ・ザヤス、アグネス・メイヤー、それからポール・ハヴィランドの3人が、291の活動を支えるために商業活動をするために設立したギャラリーです。アレンズバーグが常連のお客さんで、設立の資金を提供したのはスティーグリッツだったという皮肉な事実があります。

そして、これがデュシャンのアトリエの中の「泉」を写した写真で、二重露光撮影でデュシャンが幽霊のように写っています[注6]。1917年頃の写真ですが、それがアンデパンダン展の前なのか後なのか確定されていません。ただ、デュシャンがアレンズバーグと一緒にアップタウンの荒物屋で便器を買ったのがアンデパンダン展の1ヶ月前という記録があります。デュシャン自身の証言や記録を調べてみると、かなり意図的な誤記や詐欺じみた補足資料に行き当たることが時々あります。

The Blind Man, no. 2, pp. 4–5. Courtesy University of Iowa Libraries, The International Dada Archive, Digital Dada Library Collection

スティーグリッツの撮影した写真に戻ります。興味深いのは、この写真では「泉」が彫刻台に乗せられていかにも彫刻らしく撮影されていることです。スティーグリッツが懸命にこの作品の解読に努力したこと、撮影のために費やしたもろもろの努力がうかがえる写真です。デュシャンとスティーグリッツとの関係は、生涯を通じて「敬して遠ざける」関係であったことは間違いありません。でも少なくとも1917年には、二人は良好な関係にあったようです。デュシャンが便器を291に運び込み独立美術家協会展の委員会での経緯を話すと、スティーグリッツが非常に憤慨して、「美術を守るため、そういう保守性を攻撃するために自分も協力しよう」と言った、とベアトリス・ウッドは証言しています。どうやらその時デュシャンは、「泉」はとある女性が男性の偽名を使って送った作品なのだと、なんとなくスティーグリッツを信じ込ませたようです。

スティーグリッツは非常に優れた写真家ですから、この便器をどう造形的に美しく撮影するかということにものすごく集中しています。カメラアイのレベルに便器の背の部分を合わせ、その形が造形的に優れているのだと彼自身を説得しようと努力しているように思えます。背後のマースデン・ハートリーの絵と便器の形状が共鳴関係に置かれている(あたかも座仏像を想起させるように)。それゆえにスティーグリッツは、このような配置で撮影をしたのだと分析する美術史家もいます。スティーグリッツの優れた写真はデュシャンの「泉」に、「工業製品や大量生産品でも、大量生産品なりにそこに造形美があるのだ」という、誤った解釈の方向性を正当化したと何人かの美術史家が書いています。スティーグリッツが自分で理解できる美意識や美学に基づき、良い「泉」の写真を撮影しようとしたことは明らかでしょう。しかしそれは、いかにも19世紀的な近代、彼の夢見た理想主義的な近代であったと思います。この写真は同じネガからトリミングされたスティーグリッツのもう1つの写真で、アレンズバーグにプレゼントされたものです。この写真では下のサインのところがカットされています。明らかにスティーグリッツは、「泉」に純粋に造形的、美学的な意味を見ようとしています。「泉」が作り出す一種のゲーム性、制度に対する攻撃性などはあまり理解していなかったという気がします。

撮影の後の便器がどうなったかという疑問が当然あります。これについてもデュシャンは非常に巧妙に、1960年代に、然るべき筋に呟いています。デュシャンの伝記作家の一人であるカルヴィン・トムキンスは、「最も考えられるのはスティーグリッツがギャラリーを閉鎖する時にゴミと一緒に捨てられたのではないか」と書いています。おそらくデュシャン自身が、そのようなことをトムキンスに仄めかしたのだろうと思います。スティーグリッツ自身が撮った「291最後の日」という痛々しい写真があります。ここの中に「泉」が紛れ込んでいた可能性は無いとは言えませんが、スティーグリッツの性格から推察して、私は「それは無い」と思います。「泉」を撮影した後のスティーグリッツは「リチャード・マット事件」でデュシャンに填められたことを理解しています。彼の几帳面な性格から推しても、ゴミと一緒に廃棄したり無自覚に紛失することはあり得ないと思うのです。デュシャンは撮影後すぐに「泉」を引き取り、どこか適当な段階でそれを処分したと考えるのが一番妥当な気がします。「最初の便器はどこに行ったのか」という疑問は、なかなか興味深いミステリーだとおもいます。デュシャン研究者たちはいろいろ細かなことを調べています。「泉」の便器が一体どこの製品なのかはほぼ確定されています。J. L. ムット・アイロン・ワークスの製品だろうと言われています。1917年当時はこの会社のショールームがアップタウンにあったそうで、これが1914年の商品見本カタログです。使われた便器も「パナマモデル」という1908年頃のものか「839Y」という1902年モデルかのどちらかだろうということです。1966年のデュシャンのインタビューを聞いてください。ここではアーモリー・ショーのとき、便器がどうなったかを彼が語っています。「ああ、あれはパーティションの間に放置され、展覧会が終わったときには無くなっていた」とはっきりと語っています。デュシャンは偽の手がかりを残すのが本当に上手な人です。

アレンスバークのサークルはニューヨークのエリート知識人の集まりでした。その中心はデュシャンであり、そこでは言葉遊びや、知的なゲームが繰り返されていました。何事かについて(それが無意味なものでも)語ることが出来ることは、知性の証明のような空気があったと思います。「リチャード・マット事件」は知識人のこうした脅迫感にも便乗したのだと思います。時代は異なりますが、ウディ・アレンの映画『マンハッタン』(1979)のニューヨーク近代美術館でのシーンを見てください。ここで1970年代のニューヨークのインテリたちの美術に対する非常におもしろいやりとりが出てきます。自分では理解できないモダンな美術作品について神経症的に言葉を垂れ流すアレン、それに対応するように、相手の主張を全て否定し、相手が嫌う作品を褒めていくダイアン・キートン。こうした一種の神経症的言語ゲームが、1970年代後半からニューヨークの美術館やギャラリーの現場で起こっていた時期があります。たぶん、アレンスバークのサークルの空気も、これと似たものがあったと思います。

「泉」においてデュシャンが何を成したのかを単純化すれば、「便器を日常の文脈から引き離して、美術という文脈にそれを持ち込んで作品化したこと」と言われています。では美術作品とはどういうものかを考えてみます。おそらく古典的な意味での美術作品はこの図の関係式に近いと思います。つまり、作家や美術家がいて、その奥深い思想や観念を本や美術作品の形にする。そして読者や鑑賞者は、本や美術作品という代理物を通じて、作者の意図や思想や観念を自分の中で再現する。どこまで忠実に再現できるかによって、読者や鑑賞者の善し悪しが決まるという関係、これが古典的な関係項ですね。ではデュシャンの場合はどうなのか考えてみます。デュシャンが便器を美術の文脈に持ち込んだ時、実は彼はそこには何の思想もメッセージも込めていないのではないか。空っぽの事物でしかない状態です。美術展という約束事の中に投入することによって、美術作品という形式だけを獲得した空っぽの事物、つまり、なにも書かれていない白紙の本のようものだと思うのです。要するに、デュシャンのレディメイドには解読すべき内容はもともと何もない。鑑賞し解読する人がそれについて語り、記述する、言説を重ねることで作品が内容を獲得し豊かになっていく。つまり、レディメイドは何も内容がない(書き込み可能な)白紙の本で、それに書き込み、意味づけ、内容を創り出すのは鑑賞者や解読者と考えてみたらどうでしょう。デュシャンのあの便器を「泉」という美術作品にしているのは、実は作者のデュシャンではなく鑑賞者ではないのか、ということです。この関係は美術作品とは言えないかもしれませんが、古典的な美術作品とは全く次元の異なる関係項ではないかと思います。つまり、作品を媒介として鑑賞者が作者と明らかな共犯関係を結ぶ、そういう作品創作の可能性がこの時に作られたのではないかという気がします。この関係項と構造は、現代の様々な局面で創作活動を透視しているような気がします。私はデュシャンのレディメイドを、書き込み可能な白紙の本、【オープンテキスト】であると考えるようになって、レディメイドを人前でとても語りやすくなりました。

再び1913年に戻ります。1913年はおそらく19世紀的定義での近代と20世紀的定義での近代との間に亀裂が走った年だと言いました。象徴的な事例としてボーアの「原子模型」を考えてみましょう。ボーアの原子模型はラザフォードの模型とどう違うのか。原子核の外を電子が非常に安定した軌道で、太陽系の惑星のように回っているというのがラザフォードの原子模型で、19世紀的物理学の成果です。ボーアの模型は、発光とかエネルギー変異を伴い電子が軌道を変えるというものです。つまり、電子の軌道は一定ではなく移動するので、電子の位置はこの図の雲のような形でしか表現できない。電子の位置は確率論的に存在する可能性であり雲のような状態でしか図示できないのですね。これは明らかにニュートン力学とは全く別次元の物理の世界に入ったと思うのです。たぶんデュシャンのやったことというのも、古典的な美術から全然違う位相の時空間、たとえて言えば、美術における量子物理学的な世界を示したのではないかと思います。作品の意味や在り方は、確率としての可能性でしかなく決定事項ではない、鑑賞者や解読者によって観察され語られた時に初めて作品が成立する、そういう関係項をデュシャンは示したのではないかという気がします。

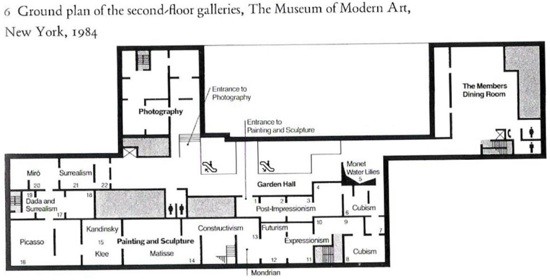

デュシャンが行なったことを本来の文脈から剥奪して別の文脈に移すという行為が、そんなに異常なことかどうかを考えてみます。1929年にニューヨーク近代美術館が設立されますが、これは従来の美術館や啓蒙主義の美術館とは異なる新しいシステムでした。ではこの近代美術館というシステムは何を行なってきたかというと、美術作品が本来所属していた文脈から美術作品を切り離し、四角い箱(ホワイトキューブという空間)の展示室の中で本来の意味を漂白し、それを再配列して【近代美術史】という新しい物語として編纂していく作業であったと言えます。漂白するとはどういうことかというと、それは意味をゼロにするのではなくて、本来持っていた重層的意味や関係性を整理し、作品を単語のレベルにまで抽象化することです。だから近代美術館というシステムではコレクションが必須となります。コレクションとは作品の集積であり、意味単位の集積であり物語を語るための単語の集積ですね。多数の単語が集まり、それを組み合わせることによって展示室の中に物語が生まれる、それが近代美術史という物語なのです。これをデュシャンの文脈の剥奪と移し替えの行為と、罪の大きさはさほど違わないのではないでしょうか。近代美術館システムは制御された単一の物語を試行し、レディメイドはそれ自体が単語や言説を吸引するシステムとして機能し、複数の曖昧で多用な物語の生成を志向していると言えます。でも両者は【近代】という平面の表裏の関係、レディメイドは近代美術館システムの【影】のような気がするのです。

この図はニューヨーク近代美術館の1983年の改修工事後のコレクションギャラリーの平面図です。これはシーケンシャルアクセスといわれる非常に巧妙な展示システムです。入口から鑑賞者が入ってくると、後期印象主義から始まり、移動しながら、キュビスム、表現主義、未来派、構成主義を通って、さらにマティス、カンディンスキー、ピカソ、シュルレアリスム、ミロという形でひとつしかない出口へと動かされていく。鑑賞者は線的な動きを強制され、否応なく、近代美術史という物語を頭の中に生成していく。これが近代美術館のシステムです。これが巧妙なのは、白い四角の部屋の連続する空間があれば、世界中のどの場所でも同じ物語が再現できる、その意味でとても普遍的な言説装置なのです。みなさんは美術史の流れを線的で発展的な歴史という形で学ばれたと思います。これは近代的な歴史観ですね。マルクスまで持ち出したいような、世界は線的に変化し発展していくという歴史観です。近代美術史、近代美術館の制度はこれに寄り添っています。デュシャンが示したのはこれとは違う別の位相、例えばボーアの原子模型のような確率論的可能性の世界、物語は単一ではなく多数の物語があり得るという世界だと思います。ただ両者の関係は【近代】という平面で背中合わせの関係です。

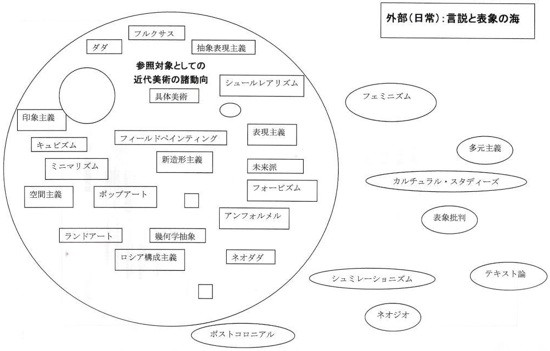

これは私が80年代の美術を説明するのによく使う自作のチャートです。美術史を線的で連続的な発展史観ではなくて、フラットな状態に置いてみました。一種のオブジェクトデータベースのようなものと考えてください。このデータベースには任意の検索語で外部からアクセスします。例えば、文化多元主義とかフェミニズムとか、検索語は決してひとつではないし美術と直接的な関係が無くても良い、そして検索結果は美術史の外部に出力される。私がこの図で言いたいことのひとつは、80年代以降の現代美術といわれている作品の良質なものは、従来の美術史の延長の枠組み、発展的な歴史観で解読しても何も理解したことにならないのではないかということです。そうした作品においては、実は物理的な部分はほとんど重要ではない。諸要素は線的連続でも階層的関係でもなく、等価な状態で併置されている初期設定を肯定するなら、その作品と鑑賞者や作家はどのような関係項にもなり得ること、自分の立ち位置は可能性として何処かに観測されるのだということを受け入れる心の状態、関係性との共犯関係の自覚のようなものが重要なのではないかという気がします。ここで私が説明しようとするものは、20年以上前に大塚英志が『物語消費論』(1989)の中で行なった分析にとても近いような気がします。『キャプテン翼』という人気漫画がありましたね。80年代の同人誌の世界では、『キャプテン翼』の状況設定と登場人物をそのまま使いながら、本編の作者とは無関係に勝手に不特定多数のアマチュア作家たちが、本編では描かれなかったサブストーリーをどんどん描き、同人誌の世界で流通させていくという現象がありました。『ガンダム』にも同じようなことがあったそうです。これはパロディーか模倣なのか、あるいは【コピー】なのか、どう評価すべきなのでしょう。大塚英志は、他人が創り出した世界観を前提として模倣(プログラムの共有)して、非オリジナルな物語設定の下で、本編の物語世界を補完するサブストーリーの制作を、極めて創造的で生産的なものと評価しています。こうしたサブストーリー創作の活動に現代では「二次創作」という言葉を充てているようです。言うなれば、これはOSを共有した上で、アプリケーションのレベルで不特定多数の人が自由な創作行為を行なっている状態だと思えます。デュシャンの「泉」が示唆する関係項は、この状態にとても似ていると言うのは強引でしょうか。

次にお見せするクリップは2009年にテート・リバプールが行なった興味深いワークショップの模様です。テートのコレクションの中から作品を選び、美術館からリバプール市内の適切な場所に運び出して一日だけ展示するプロジェクトシリーズのひとつです。この場合はデュシャンの「泉」(1964年シュヴァルツ版)をリバプール市内のとある公衆便所に運び込み、人数を限定して招待された一般人が「泉」を中心に取り囲んで自由に語るワークショップです(別の見方をすれば、本来の文脈から美術の文脈に強引に移された事物を、本来の文脈に戻してみる=この場合は便器を然るべき便所という場所に戻すという、とても捻りのきいた挑戦的な試みです)。招待者の発言は美術作品としての便器を肯定する方向へ収斂していきます。美術館から公衆便所に場所を移した便器の美術作品「泉」は、ホワイトキューブの支援が無くなっても20世紀を代表する美術作品として受け入れられたようです。それほど強烈に、広汎に、デュシャンOSは私たちの意識の中に刷り込まれてしまったのかもしれません。またこのクリップは、美術館のエデュケーションプログラムが避けがたく内包する滑稽さとおぞましさをよく伝えていると私には思えます。

Top: Tate Liverpool, 3 Minute Wonder: Marcel Duchamp “Fountain” (2009). Bottom: 初音ミク バーチャルライブ「Packaged~恋スルVOC@LOID~ワールドイズマイン」(2010)

最近の例、といってもみなさんにはもう陳腐な話題だろうと思いますが、【初音ミク】をご存知ですね。VOCALOID2というエンジンを採用した音声合成ソフトウェアで、初音ミクという名の女の子のキャラクターが設定してあります。キャラクター画像を使った創作活動は自由にどうぞという設定のためこのソフトは大ヒットし、このソフトのユーザーが創った膨大な数の初音ミクの動画と楽曲がネット上にアップされました。そしてまさにバーチャルアイドルとしての初音ミクが生まれました。しかしそれは、プロダクションが生み出したアイドルでも、突出して優れた作曲家やデザイナーやプログラマーという少数のクリエーターの手によるものではありません。匿名的な多数のユーザー、たぶん1万人を超える人が初音ミク関連の楽曲や動画の創作、その成長(洗練)課程に関与していると推定されています。あるプログラムを共有する形で、匿名的な多数が制作/創作に関わるという関係項は、創作におけるオリジナルとはなにかという古典的な問いに、またひとつ新しい形の問いを加えるだけではなく、現代の創作についての新しい形の可能性も示しているような気がします。今お見せしているのは初音ミクのコンサートの様子です。ホログラフィを使ったステージの映像にバックバンドがライブで伴奏を付けています。ステージを囲み熱狂的にスティックキャンドルを振る大観衆、この中の何人かは初音ミクの成長の一部に関わっている可能性があります。アプリケーションレベルで創作に関わることのできる関係項、私/彼らの関与が、空虚な仮想アイドルを、さらに歌唱力が高い、より美しいアイドルへと成長させていくという関係は、これはデュシャンの「泉」と鑑賞者の関係と重なり合うものがあります。

デュシャンにはとても重要な作品がもうふたつあります。「大ガラス」と呼ばれている「彼女の独身者によって裸にされた花嫁、さえも」(1915–23)、そしてデュシャン最後の作品といわれる「1. 水の落下、2. 照明用ガス、が与えられたとせよ」(1946–66)のふたつで、両方ともフィラデルフィア美術館に所蔵されています。このふたつの作品についてアメリカの研究者と同等のレベルで語ることのできる日本人研究者も何人もおられます、チャンスがあればぜひこうした方々の講演を聴いてください。デュシャンはふたつの作品のためのメモを大量に残しています。数年前に日本語訳も出ましたので機会があれば読んでみてください。ただし、デュシャンは手がかりをいっぱい残していますが、誘導的手がかり、素直に信じていいのか不安になる手がかりが時々あることも覚えておいてください。

デュシャンの「泉」にまつわる謎はまだまだあります。デュシャンの便器がなぜ90度寝かせて展示されるのか、これも話し出したら切りがないし私の手に余ります。最近、20世紀初頭のモット(Mott)金属製造会社のカタログが詳細に調査されて、その中にこのようなカタログ写真が見つかりました。ここに掲載されている水飲み機には「Fountain」というタイトルがついています。はたしてデュシャンはこのカタログを知っていたのか、知っていたと研究者は考えています。とすれば「泉」という日本語タイトルは「噴水」に変えるべきだという、30年前から一部で主張され続けている議論が復活します。また、水を飲む女の子の姿が妹のシュザンヌに似ていると思わずにはいられません。デュシャンの作品を解読する手がかりに妹との関係を持ち出すのはなかなか興味深いところですが、これも私の手に余ります、語る能力がありません。これは、デュシャンが1963年にアメリカで最初の大回顧展をパサデナ美術館(現ノートン・サイモン美術館)で行なったときのスナップ写真です[注7]。いつもは本当に難しい顔をして写るデュシャンが穏やかに笑っている珍しい写真です。「私のやったことはみんな嘘です」と言っているように思えて、なかなか好ましい、気に入っている写真です。

あらためて驚かされるのは、デュシャンが1917年に便器の「泉」、「リチャード・マット事件」を起こした時、彼は29歳9ヶ月の若さだったことです。優秀な数学者と同じように、デュシャンは20代でほとんどやり尽くしてしまうタイプの才能だったのだろうという気がします。最後にデュシャンの墓の写真です、墓碑銘は「されど、死ぬのはいつも他人」と書かれています。

Left: J. L. Mott Iron Works, “Puro” Drinking Fountain (1912). Right: Duchamp’s grave in Rouen, France

注1 フィラデルフィア美術館所蔵「Paradise (Adam and Eve)」(1910–11) http://www.philamuseum.org/collections/permanent/51462.html?mulR=22180|42 「The Chess Game」(1910) http://www.philamuseum.org/collections/permanent/51656.html?mulR=23856|62 など。

注2 フィラデルフィア美術館所蔵「Nude Descending a Staircase (No. 2)」 http://www.philamuseum.org/collections/permanent/51449.html

注3 「The Arensberg apartment, c. 1918, photographed by Charles Sheeler」参照:http://www.acsu.buffalo.edu/~jconte/Armory_Show.html

注4 「Katherine Dreier and Marcel Duchamp」参照:http://www.nyartbeat.com/nyablog/2009/02/love-passion-art-nyabs-top-ten-artists-who-do-it-together/

注5 「Figure 12: Photograph of Duchamp’s Studio, 1917-18」参照:http://www.toutfait.com/issues/volume2/issue_4/articles/bailey/bailey1.html

注6 「Henri Pierre Roché, Marcel Duchamp’s Studio, c. 1916-18」参照:http://www.e-flux.com/journal/view/50

注7 「Marcel Duchamp taking a break from his chess match with Eve Babitz at his retropective at the Pasadena Art Museum, 1963」参照:http://www.cabinetmagazine.org/issues/27/durantaye.php

『フレンチ・ウィンドウ展:デュシャン賞にみるフランス現代美術の最前線』の関連イベントとして、2011年6月6日、森美術館にて行われた講演会、河本信治「デュシャンという物語の始まり」より

フレンチ・ウィンドウ展:デュシャン賞にみるフランス現代美術の最前線

会期: 2011年3月26日(土)– 8月28日(日)

会場: 森美術館

http://www.mori.art.museum/contents/french_window/

Lecture@Museumシリーズは、美術館で行われた講演を、関係者の協力のもと、ART iTが記録、編集したものを掲載しています。