2010年3月に京都国立近代美術館で行われた展覧会『マイ・フェイバリット——とある美術の検索目録/所蔵作品から』に際して、出品作家のクシュシトフ・ヴディチコ、ドミニク・ゴンザレス=フォルステル、やなぎみわ、笠原恵実子、そして「利岡ビル・アート・コレクション」寄贈者の利岡誠夫らによる連続講演会が会期中に開催された。

ここでは4月2日に行われた、やなぎみわの講演会の後半に行われた、やなぎと『マイ・フェイバリット』展の企画者である河本信治との対談をART iTが編集したものを、3回に分けて掲載する。『マイ・フェイバリット』展の意図、そして美術館の役割などに話が及んだ。

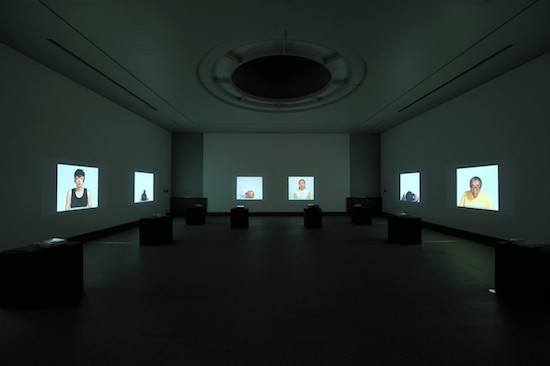

『マイ・フェイバリット』展 展示風景 撮影:四方邦熈 画面左: やなぎみわ 「案内嬢の部屋1F」(1996)

1. 出会いの場としての美術館:作家個人との出会い / 作品制作に立ち会う

やなぎみわ(以下YM) 今回の展覧会、『マイ・フェイバリット——とある美術の検索目録/所蔵作品から』には、過去に京都国立近代美術館で開催された展覧会を契機に収蔵された作品が数多く出品されています。その多くは河本さんが直接関わられた展覧会なので、ぜひ過去の展覧会にも触れながらお話を進めていきたいと思います。

河本信治(以下KS) 詳細に入る前に、まず、京都国立近代美術館とやなぎさんとの関わりを少しお話ししておいたほうが良いと思います。最初にやなぎみわという作家を知ったのは、ほとんど同じ頃のふたつの出来事だったと思います。ひとつは1996年にフランクフルトのシルン・クンストハレで開催された『プロスペクト’96』という展覧会です。展示を終えたやなぎさんの作品が、なぜか京都国立近代美術館に送り返されてきました。しかも、きちんとした美術梱包ではなくロールのまま、ボンと送り付けられてきました。その展覧会のキュレーターとは知人だったので、うちの学芸のスタッフたちと、彼の作品に対する配慮が足りないと悪口で盛り上がった記憶があります。

それから間もなく、『エレベーターガール』シリーズの作品の撮影現場を提供して欲しいという依頼が知人を通じてありました。そこで当館の荷物用のエレベーターで、閉館後に撮影が行われ、「夢のあとさき」(1997)という作品になりました。撮影現場に立ち会ったり、突然送り付けられた写真を眺めたりしたことが、やなぎみわという作家を知るきっかけだったと思います。

やなぎさんに対する最初の興味は素朴な疑問からでした。 「この人は過剰なまでに写真のメディアをいじくりながら、一体何をしているのだろう、何を考えているのだろう?」というものです。そのことをご本人に聞いたら、「私は染織から出発し部屋中を埋め尽くすような、本当に増殖する作品を作った後、別のメディアを使うことで作品も私も何か別のステージに移ってきたような気がする」と答えてくれました。この人はどう変わっていくのか、とても興味深い作家だと思った記憶があります。

やなぎさんに初めて参加してもらった展覧会は、1999年の『身体の夢:ファッションOR見えないコルセット』でした。これはファッションを題材にしていますが、実はその内容は、ファッションを手がかりに1990年代の若者たちの身体意識の変化と自我の脆弱さへの怯え、身体ミューテーションへの願望などを語ってみようとした展覧会で、これに是非とも出品して欲しいと思いました。その理由は、やなぎみわの作品が、90年代の若者たちが共有していた身体意識、その危うさと壊れやすさへの怯えに対する共時的な感覚、そして大げさに言えば、ある種のアイデンティティクライシスを個人の身体意識の延長として考えていこうとするような実践、それらを持っているのではないかと思えたからです。なので、例のフランクフルトに出品してこちらに返却されたロールのままの作品(「次の階を探して I 」)を、無理をお願いして額装して出品してもらいました。

YM そして『身体の夢』と前後しますけれど、1996年の『プロジェクト・フォー・サバイバル——1970年以降の現代美術再訪』について話したいと思います。私もこの展覧会を見ましたが、なかなか難しい展覧会だと思いました。展覧会の文脈を読むということにまだ慣れてなかったので、カタログを買って一生懸命読みましたが、河本さんの文章を読んでも分からなくて、結構苦労した覚えがあります。例えばマルセル・ブロータースの「近代美術館、鷲の部」(1968)という作品。また、ベネトンのポスターとデュシャンのレディメイドとの組み合わせ。そして宮島達男さんの作品ですね、私も無理矢理参加させられた……。私は宮島さんのこの、「カウンター・ヴォイス——那智の滝より」(1996)に参加してほしい、収録するので来て下さいと言われて、それで全く意味が分からないまま美術館の撮影現場に行った覚えがあります。このスライドに写っているのが私です、その向こうが横尾忠則さんですけど、森村泰昌さんも、私も含めてみんな何も知らずに集められたんですよ。

『マイ・フェイバリット』展 展示風景 撮影:四方邦熈 宮島達男「カウンター・ヴォイス——那智の滝より」(1996)

KS 撮影はいまレクチャーをしているこの部屋で行いました。宮島さんが送ってきた指示書きというのが単純で、まず宮島本人は出ないということとおよその手順の説明、そして彼がカウントダウンしながら洗面器に顔を浸ける見本のビデオだけでした。後はどうぞ美術館で作ってくださいという依頼だったのです。宮島さんの作品はみなさんよくご存知のように、LEDのカウンターで9、8、と、どんどんカウントダウンしていって1まで下がり、0を飛ばして9に戻る、その反復なのです。あの作品の原点は自分の体を使ったパフォーマンスで、生命が生まれてから死に至るその時間の流れをカウントダウンのひとつひとつの数字として表している作品です。あの個々人により速度が微妙に異なる数字の変化が、ひとりひとりの生命サイクルを示しているということです。出演者は9、8、……1まで数えて0のとき、0と言わずに水の中に顔をつけろ、水の中でできるだけ辛抱し、本当に苦しくなったら顔を上げて呼吸、再び9から始めてくださいという説明でした。使った水は那智の滝からわざわざ汲んできたもので、そういう意味でもこの作品は、明らかに人間の誕生と死とその再生の反復を象徴的に表現するものでした。実際には出演してくれたみなさん、本当にほとんど訳の分からない状態で演じていました。終了後に横尾さんに聞いたら、「もうしまいにバカバカしくなって、洗面器の中にどれだけ長く辛抱して顔を浸けていられるかを、自分で意地を張りながら12、3分ほど続けた」と言っていました。

YM 横尾さんは洗面器の水が那智の滝だから、結構入れ込んでいるのかと思っていました。私も全く訳が分からず、とりあえず、スイミング用の帽子だけ被って撮影に行きました。現場でとにかく0を数えちゃいけないとか色々言われ、とにかく言われたとおりにしました。そのときは、こういう作品になるとは全然分からなかったですね。最終的に作品になって展示され、宮島さんからご自分がカウンティングしているドローイングの版画があとから送られてきて、色々説明を聞いてああそうだったんだという感じだったんです。

KS 展覧会の後この作品は【展覧会資料】として美術館で保管していましたが、これを美術作品として、宮島の作品系列の中にきちんと記録して残す、互いに一部ずつを保管することで宮島さんと美術館が合意し、昨年の委員会で正式に収蔵作品として登録しました。今回の展示は、ちょうど15年ぶりですね、久しぶりに公開され、その存在を再確認できた作品です。

YM それはとても面白いですね。この収蔵・登録という機会がなければ、たぶんこの作品はそのうちどこかに消えていってしまった可能性がありますよね。演劇などがアーカイヴに残らないと言われますが、この作品もそういう感じ、とても演劇的な要素のある作品です。私はとにかく、無理やり連れてこられたっていう記憶が鮮明です。

『マイ・フェイバリット』展 展示風景 撮影:四方邦熈 画面左より: クシュシトフ・ヴディチコ「ポリスカーのためのドローイング」(1991)、「ポリスカー」(1991)、「ニューヨークのポリスカー 1–5」(1991)、ルーシー・オルタ「レフュージ・ウェア(避難所としての被服)」(1993–95/1996)、「レフュージ・ウェア(避難所としての被服):歩行可能なサバイバルサック」(1993)

YM この展覧会では他にもとても印象的な作品を見ました。これはクシュシトフ・ヴディチコの作品ですが、私がヴディチコの作品を見たのはこの展覧会が初めてでした。この「ポリスカー」も収蔵され、『マイ・フェイバリット』展に出品されています。この「ポリスカー」(1991)は実際に屋外で動かすパフォーマンスは日本ではやってないんですよね。

KS 実際に動かすことはしていません。よく誤解されますが、彼が作るのはコンセプトモデルなのであって、プロダクトではないのです。実際に動かしたのは、制作直後に記録写真を撮影するために街頭に持ち出した時だけです。

YM では、実際にこのコンセプトモデルがプロダクトとして実現化され、使われたことは無かったのですね。

KS その質問に対し別の機会にヴディチコは、「アメリカのデモクラシーの下でそのようなことは決して起こらないだろう」と答えています。この作品の意図を簡単に説明してみます。80年代末、ニューヨークは不動産ブームで市街地の再開発が盛んでした。これに伴い廃棄されたビルとか公園で仮住まいしていたホームレスの人々が住んでいた場所から追い出されるんですね。そういう人たちには社会的な権利は何も無いし、自分で自分の言葉を発する機会すら与えられていない。「すべての人が、パブリックな場所で、自分たちの主張を発言する権利は保障されるべきだ、それがデモクラシーの根幹だ」というのがウディチコの主張です。彼はそのための道具をデザインし、そのコンセプトデザインをデモクラシーの基本的議論を喚起する目的で提示したわけです。「ポリスカー」(1991)とひとつ前の同様なコンセプトの作品である「ホームレス・ヴィークル」(1989)の作品は美術界だけの話題に留まらず、アメリカの多くの一般メディアでも取りあげられ、不動産資本による都市の美化が一方で少数者の権利を奪っていることに関し大きな議論を巻き起こしました。【美術の社会への介入】、正しい意味でのパブリック・アートとしてとても成功したプロジェクトだと思います。

YM 実際に公共の場所、パブリックスペースとは何かという本質的な疑問ですよね。その疑問を喚起するひとつのモデルなのですね。

画像提供:京都国立近代美術館

『マイ・フェイバリット』展 関連企画 やなぎみわ×河本信治 対談 (全3回)

1. 出会いの場としての美術館:作家個人との出会い / 作品制作に立ち会う

2. パブリックスペースとしての美術館:美術館は開かれるべきか

3. 避難所としての美術館:はみ出すものをすくうこと / 個人的な物語を編み出すこと

マイ・フェイバリット——とある美術の検索目録/所蔵作品から

会期: 2010年3月24日–5月5日

会場: 京都国立近代美術館

展覧会URL:http://www.momak.go.jp/Japanese/exhibitionArchive/2009/378.html