中心を決めずに回ってみる

インタビュー/アンドリュー・マークル、良知暁

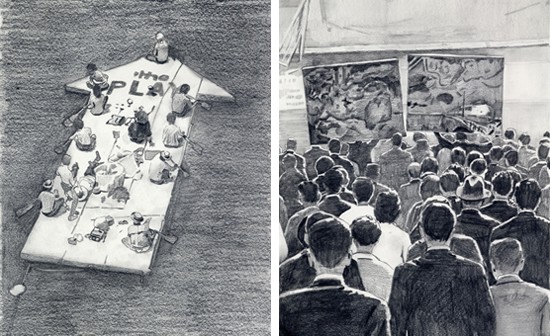

A Poem Written by 5 Poets at Once (First Attempt) (2012) Created with Japan Foundation for Japan pavilion at Venice biennale 2013 All Images: courtesy of the artist, Vitamin Creative Space, Guangzhou, Aoyama Meguro, Tokyo

ART iT ここまでは田中さんのビデオ作品を中心にお聞きしましたが、もの派など先行する世代について話していただけますか。例えば菅木志雄さんはオブジェ自体がある種の思考性を持っているとおっしゃっていました。そうした先行する世代の考え方から学ぶということはありましたか。

田中功起(以下、KT) 日本の先行する世代からということであれば学生の頃(90年代後半)は、それほど大きな影響を受けていなかったかもしれないですね。同世代の学生たちや少し上の先輩達は、もの派の、とくに榎倉康二さんの影響が強く感じられ、ぼくはそこからむしろ距離を置きたいと思っていました。一方で80年代の国内の抽象大型絵画の影響も残っていて、周りには大きな絵を描くひとも多かった。ただ東京のシーンとしては村上隆さんや奈良美智さん、そしてもう少し若い世代として会田誠さんたちが活躍しはじめるころでした。そんなときぼくはむしろヴィト・アコンチ、ブルース・ナウマンなどのビデオアート黎明期のアーティスト、もしくはフェリックス・ゴンザレス=トレスなどが好きで、そうしたものから学んでいたように覚えています。近しい先行世代としては、中原浩大さんや曽根裕さん、島袋道浩さんたちのプロジェクト、作品に影響受けていました。

日本の現代美術史については、ハイレッドセンターにしても、具体にしても、もの派にしても、日本の中では「前衛芸術」というカテゴリーの中で文脈化しているところもあって、「前衛」というとどうしても情念的なものとして僕はとらえてしまい、それが先入観になって、自分の活動とは切り離しておきたいと。でもここ5年くらいはそこから学ぶことも多くなっているように思います。彼らのアイディアや制作行為、アーティストしての態度も含めて、学ぶべき部分や自分との共通点を再発見しています。2012年にロサンゼルスのブラム&ポーで行われたもの派の展覧会でも、これまで僕が観た日本国内のもの派展とは違う発見がありました。日本で見る李禹煥さんや小清水漸さんの作品では、使われる石の素材はそれぞれに違っています。作られた時代背景も違うし、その歴史を作品に読み込んでしまうのですが、今回の展覧会では、李さんの石も小清水さんの石も同じ素材の石が使われていたり、菅木志雄さんの使う木材や鉄の板がアメリカの素材になることで量感がアップしていたり、いままのでのもの派の作品のイメージよりも、なんというか素材感がとてもドライだった。別々の作家が同じ素材を使っていたり、いつもとは違う素材を扱っていたりすることで、ものとアーティストの距離感が新鮮だったのか、彼らの思想自体がものを通して前面に出て、個々の作家性が少し薄れて、もの派自体が持っているアイディアがよりクリアに見えてきました。その経験が非常に新鮮で、もの派をアメリカで発見するという不思議な感覚でした。

ART iT 確かに他者の立場から自分というか周りを見ることができるとだいぶ違いますよね。

KT それは東京のアートシーンに対しても同様です。3、4年くらい日本を離れたことによって、日本との距離ができて、少し俯瞰して東京を見ることができるようになっています。以前、自分が日本にいたときには、なにか鎧のようなものを着て何かしらから身を守っている感覚があったのですが、完全にそれを脱ぐことができて、あまり余計なことを考えずにダイレクトに、日本の美術史、アートシーン、アーティストに対しても、関わることができるようになりました。

All Three Images: from History is written from someone else’s perspective, someone you don’t know. Making our own history requires each of us to rewrite it from our own point of view (2010-)

ART iT 「History is written from someone else’s perspective, someone you don’t know. Making our own history requires each of us to rewrite it from our own point of view」(2010-)はネット上でしか見たことがないのですが、あれは皮肉なのか、それとも真剣なのか掴み難いところがありました。

KT 真剣ですよ。結局日本のアートシーンの中では美術史、特に日本現代美術史は、きちんと書かれたものがないわけです。千葉茂夫さんの『現代美術逸脱史』(1986)にしても椹木さんの『日本・現代・美術』(1998)にしても常に正史に対するカウンターとして書かれていると思います。でも正史がない。なぜか正史を書くべきひとたちが、外側にいるフリをして、カウンターとして書くというパターンが多い。この逆説的で皮肉な状況が歴史を見えにくくさせているように思います。だから一部を除いておそらく若い世代の日本のアーティストたちの歴史に対する意識が薄くなり、どうしても断片的に見てしまうか、歴史に対する耐性がないために逆にあからさまな国外の状況の影響を受けてしまうことになる。先ほども話したように僕が学生だった1996年から2000年くらいの間は、例えば東京藝術大学に行くとみんなもの派のような作品を制作していました。でもだれも疑問に思っていなかった。

ぼくのあのドローイングは、アーティストならば自国の美術史ぐらい見直そうよ、っていう自分自身への戒めでもあります。日本の批評家や美術史家が書いてくれないならば、アーティストである自分たちで勝手にやってみようよという提案でもありますね。そこから学べることはあるはず。僕自身も日本のアートヒストリーに対して距離があったけれども、それを自分なりに検証してみたいということもあって。特にあのシリーズは、作られた結果としての作品はなく、そのプロセス、行為に着目して選んでみました。例えば杉本博司さんのシアターシリーズの写真も、それを撮影するためにひとつの映画がはじまって終わるまでシャッターを開けていたという行為にフォーカスしています。

ART iT もうひとつの時間軸かつ枠組みとしての歴史は自分の作品において感じますか。例えば、ヤシの葉を売る「誰かのガラクタは、誰かの宝もの」はデイヴィッド・ハモンズの引用ですよね。そこでは割と直接的な形で引用していますが、ほかの作品ではそうした引用は特に明らかではありません。それは意図的に隠しているのでしょうか。

KT 直接的なものもあるし、間接的なものもありますね。以前は先行する歴史の中の作品との共通点を明かすことは日本の中では単なる真似と思われるかもしれないと怖がっている部分があったのかもしれません。ただ僕にとっての作品は、僕自身の何かを表現しようとしているわけではなく、見つけた繋がりや見出したアイディアをどう実現するかということなので、歴史の参照項も重要であると思いはじめています。

山手線のトークのプロジェクトはあからさまにハイレッドセンターを、絵を持って街を歩くプロジェクトも中村宏さんたち観光芸術研究所を下敷きにしています。あるいは、プロジェクトの後にレファレンスが見つかったりもして、ひとつのプロジェクトを後に見つかったレファレンスから見直すことで批評的に再解釈し、それが次のアイディアにつながることもあります。「9人の美容師でひとりの髪を切る」や「5人のピアニストがひとつのピアノを弾く」に関係させれば、サンフランシスコのアーティスト、ハワード・フリードに、「The Burghers of Fort Worth」(1975)というビデオがあります。彼自身が5人のインストラクターにゴルフの打ち方を教わるというもので、これを見たときに今度は島袋道浩さんの「やるつもりのなかったことをやってみる」(2009)を思い出し(島袋さんが普段しないゴルフをやってみるというもの)、勝手にぼくの中でこの二者と自分の作品を繋げる線が見つかる。そうした緩やかな繋がりや関係が次のアイディアの鍵になることもあるかもしれないし、ぼくはそんな風に美術史とつき合っていきたいと思っています。

ART iT それは作品にもっと広い社会性を与えたり、コミュニケーションの幅を広げたりするもののひとつだと思いますか。

KT もともと自分がアートの世界に足を踏み入れたのは、アートを見ることが好きだったからです。自分が興味を持っているものから影響を受け、その興味の対象の中に自分との繋がりを見つけ出す。おかしな話ですが、無関係な対象の中にこそ自分が存在しているように思います。それを隠す必要はないでしょう。アーティストは美術史家や批評家とは違う見方で歴史を見ることができるはず。世界の多様なソースの中から繋がりの線を引いていく、そのようにして歴史を自由に再構成しながら制作をしているアーティストも実際に数多くいますよね。

ちょっと違うかもしれませんが、それはツイッターのタイムラインのようなものかもしれません。そのときそのときで自分の興味のある人びとをフォローし直し、自分のためのタイムラインをデザインしていく。それは世界のひとつの現れですよね。タイムライン上には僕が見たい日本のアートシーンが出来上がっています。でもいざ日本に帰ってくると、それがかなり偏った日本のイメージであったことに気づかされます。現実とはまったくズレていて、自分が見たいと思っている東京は現実の東京にはないのだということ、自分が見たい世界は実在しないことに気づき、少し驚きました。でも、ツイッターのタイムラインを育てていくように、自分が見たいと思う日本現代美術史を考え、再構成するのもいいかもしれない。それをもとにこの現実に働きかけることもできるかもしれませんしね。

Top: Painting to the Public(open-air) (2012). Bottom: precarious task #1, Swinging a flash light while we walk at night (2012) at blanClass.

ART iT 「すべてはすべてである」などのオブジェの作品の話に戻りますが、あれらの作品は見て、笑って帰ってもらうということを鑑賞者に望んでいるのでしょうか。そうでなければ、観客に対してどれくらい批評性を持つ作品だと思っていますか。

KT 僕にとって作品とは、例えばこのペンの新しい使い方を発見する、というようなものだとは思っていません。ぼくが見つけたものを「ほら、おもしろいでしょ」と提示することが目的ではない。別の誰かによって発見されうる別の使い方もあるだろうし、ぼくが見出したものは唯一ではなく、あくまでも複数ある可能性の中のひとつであり、作品とは複数から抽出されたサンプルのひとつだと思っています。見る人は、「こういう見方もあるよ」というひとつの可能性を提案されているように思うかもしれません。あるいは単純に笑うだけの人もいるでしょう。そのようにして可能性のスイッチが押されることによって、見た人自身のものに対する見方の回路が変わることはありますよね。別の回路をその人が持ち、その別の回路によって、ペンの次に、例えば新聞を読んだときに政治に対してなにか別の発見をするかもしれない。以前、そんなことを話したら、ファンタジーだと言われたことがありますが、抽象化されたなにかは流通することで遠いところにある別のなにかを変えていく可能性もあるかもしれません。

NHK Eテレで深夜に放映しているテレビ番組「2355」の中の「1 minute gallery」というコーナーがあります。僕を含む何人かのアーティストのビデオを流しています。夜の11時55分という時間は、仕事帰りに例えば友だちと会って食事をし、家に帰って、お風呂に入ってそろそろ寝ようかという時間帯で、その時にテレビをつけるとちょうど流れているようなタイミングです。僕が提供している作品は、過去に発表した8作品をそれぞれ一分間くらいに番組独自に再編集したものです。依頼を受けた時はあまりよく分からずに引き受けたのですが、もしかするとぼくの中のいくつかの作品はそういう時間帯に、テレビという場所で流れるのに適しているものかもしれない。テレビは、自分が見たいと思っている番組以外にも、そのままスイッチを切らずにいるとさまざまな思いもかけない番組が流れることがあります。テレビにはまだ偶然が忍び込む余地がある。インターネットでは、自分が見たいものしか基本的には見ることができないかわりに。僕はテレビをあまり見ませんが、テレビに残された唯一の可能性は、つけたときに偶然自分が見ようとは思っていなかったものが流れて、それを偶然見てしまうことだと思います。だから、日々、すぐにはなにか良くわからない映像がテレビから流れているというのは、それが一日の中でとくにリラックスした時間であるというタイミングの良さも働いて、様々なスイッチが押される可能性があるかもしれません。

ART iT YoutubeやVimeoのようなものをアートの領域のひとつとして使いたいと思いますか。それともそれらは単純なリソースでしょうか。

KT ビデオの形式をめぐる話とも似ていますが、インターネット・アートいうものがあるのかどうかわかりませんが、ネットの形式的な側面を強調するようなタイプの制作、もしくはインターネットでしかできない表現というものにはあまり興味がありません。ただ、インターネットをツールとして使うことはあるでしょう。作品経験を複数化するという意味ではYoutubeやVimeoは有効だと思います。

例えば今度のヴェネツィア・ビエンナーレの日本館での試みのひとつとして、仕上がったビデオについては、オープニング前にネット上にアップしておきたいと思っています。現実の展覧会に先行する形で作品を見ることができる状態を作ろうと思っています。それは現地に見に行けない日本国内の人びとに向けたこともでもあるし、自分の活動を展覧会の会期のみに限定したくないという意図もあります。

ART iT 実際にさきほどの批評性と社会性の質問にあたって、今回の日本館のキュレイターステイトメント(国際交流基金ヴェネツィア・ビエンナーレプレスリリース)に「他者の経験を自分のものとして引き受けることはいかにして可能か」と書かれていました。それを読むと3.11に触れた作品を制作するのだろうと理解しました。ただ、そうした態度が、これまでの田中さんの作品とだいぶ違うという印象を持ちました。

KT 一見いままでのぼくの作品からすると違った印象を持ったかもしれません。日本館は指名コンペによる選考というプロセスですので、最初に東京国立近代美術館のキュレーター蔵屋美香さんにコンペティション参加の話が行き、そのあと彼女からいっしょにやってみないかと連絡がありました。蔵屋さんとは前回の日本館コンペでも一緒に組んでいます。ですが、今回は新たにアイディアを考え直そうと相談し、その時点でぼくは3.11のことは当然考えるべきだと蔵屋さんに持ちかけました。日本館として3.11以後のことをどういう形にせよ触れないわけにはいかないだろうと。ただぼくはロサンゼルスにいたため、震災を間接的にしか経験していない。だからそれは、まずその距離感を反映したものになるだろう。そんな話をしました。

例えば、ヘアカットの作品は震災以前にサンフランシスコで、ピアノの作品は震災以後にロサンゼルスで撮影されたにもかかわらず、どこかで3.11以後の日本の状況に関連していると思っています。そのふたつの作品は、先程言ったようにパリのレジデンシーの経験に拠るところが大きいのですが、ふたつの共通点を、その状況を抽象化してセンテンスにすると、「複数の人々がある場所に一時的に集まり、特殊な課題を解決する」と言えます。そして、このように抽象化したとき、それは東日本大震災の時に東京も含めた東日本で起きていたことに近づいていきます。それまで自分たちが経験しなかったこと、例えば、東京ではたくさんの人びとが何時間もかけて自宅に向けて歩いて帰り、その帰途では自主的に開放された場所も含めて、たくさんの避難所が設けられ人びとがそこでいっしょに過ごすことになりました(帰宅難民)。より深刻な被災地でも、人々が避難所や仮設住宅、仮設のコミュニティの中で、長い期間を共に過ごし、その状況における特殊な課題を解決しなければならなかった。

抽象化という作業を通すことで、なにか遠い国の出来事に思えた物事を身近なことに直結させる。そうして震災に関連することと自分の作品を呼応させることはできるのではないかと思いました。おそらくぼくができることは、そういう仕方で出来事を再構成して提示することかもしれない。これが僕の日本館についての出発点です。展示の中核をなすのは人びとのコラボレーションの記録ビデオになります。5人の詩人がひとつの詩を書くというビデオも、新たに東京で制作したものを日本館で見せる予定です。どれも一見、震災とは全く関係なく見えますが、震災をめぐる問題と底辺で繋がっていると思っています。遠くにいながらぼくが経験した東日本大震災以後の日本の状況は、そのようにして自分の中にも影響を与えています。

Top: precarious task #0, Communal Tea Drinking (2012). Bottom: precarious task #2, Talking about your name while eating emergency food (2012) at blanClass.

ART iT アーティストステイトメントにある、「同情のベクトルは常に痛みを持たぬ者から持つ者へと向かっている。逆はありえない。」というところは印象的でした。そういう意味で、また枠組みをズラそうとしているのだろうかと推測しました。

KT 震災以後の日本で、アーティストにできることはなにかということを考え、そのステイトメントを書きました。震災の後、「この出来事に対してアートになにができるのか」という疑問が、数多くアーティストたちによって提起されました。それは日本のアートが社会/政治、いわば制度の問題としばらくの間、離れていたことにも関係していると思います。当時はチャリティのプログラムもたくさん出てきて、短期的にはよかったと思いますが、いつまでも作品を寄付し続けられるかと言えばそれは難しい。原発の問題も含めて長期化したいまでは、同情という反応だけでは難しいと思います。一年前には計画停電や節電によってネオンサインやコンビニの照明も消されていて、東京が薄暗いヨーロッパの街のようになっていたのですが、いまでは表面的には普通に戻っているようにも見えます。でもそれは問題が日常化したというだけで、根本的には変わっていない。特に被災地においては、復興計画はまだまだはじまったばかりですよね。

僕はせっかく外にいるので、外にいる人間にしかできない方法でなにかしらの、関係の持ち方を考えてみようと思っています。災害というものは日本に限らず世界中で起きています。ヴェネツィアに来る人は必ずしも日本の状況を知っているわけではない。もちろん日本の状況を国外に知らせる展覧会も必要かもしれません。それは別の機会に日本のキュレーターの誰かがやるべきでしょうね。僕は、一見まったく無関係に見えるようなものや出来事の抽象化を通して、文脈の共有なしに、いわばダイレクトに観客に状況を見せたいと思います。

ART iT もちろんヴェネツィア・ビエンナーレというのは、普通の展示場所より複雑な枠組み、少なくとも普通の場所より価値がそこに根付いているという前提がありますが、そうしたことにも挑んでいくつもりはありますか。

KT ヴェネツィア・ビエンナーレ自体は華々しい、祝祭的な場です。それが嫌でぼくはいままで、一度も見に行ったことがありませんでした。日本館選考コンペも、ドメスティックな政治が働く場なので、日本の状況にあまりコミットしていないぼくのようなアーティストは無関係だと思っていた。ぼくはそうした、自分とは関係ないと思っていた場所に向かうことになります。だからこそ、ぼくはこのインサイダーとアウトサイダーの中間にあるような立場でもって、この機会に試してみたいと思っています、いままでの日本館の作り方とは違うやり方で。作品の発表の仕方も(例えばネットで先に見せてしまうとか)、制作の仕方も(国際交流基金を人材や場所も含めてできる限り利用するとか)、進行の仕方も(展覧会会期のかなり前に会場準備をしてしまうとか)、カタログの製作も(最低限海外のディストリビューションを通すとか、いままでそれがなかったのが不思議だけど)、ポスターの使い方も(あくまで作品の一部として扱うとか)、あるいは展覧会会場の使い方自体も(なんらかの形で建築ビエンナーレの日本館展示を引き継ぐ)。もしくは強度のない複数の小さいプロジェクト群をオルタナティブなアート活動を支えているblanClassと共働する形で、参加者を募って連続で行おうと考えています。既存の枠組みの中に入り込む余地を見出し、さらに展覧会のあり方自体も提案する。まあ、もちろんそれは日本のアートの中に足りないこともでもあるし、どこまでぼくのやり方が有効なのかわかりませんが、失敗してもぼくがこけるだけだし。

その意味では、今回の日本館は多層なレイヤーを持つことになります。共働作業がテーマとなる複数の映像、小さなイベントの記録、建築ビエンナーレ日本館の一部、その展示のドキュメント、さらに展覧会という枠組み自体の問題、とくにそれは日本館というドメスティックな場所に対するひとつのアプローチとして。そんな複雑なものは、ヴェネツィア、あるいはビエンナーレという場所ではそもそも見えにくいものかもしれません。でもそれが、毎年、建築とアートがあっという間に入れ替わっていくこのビエンナーレの消費のサイクルから、一定の距離を持った展示として見えてくるといいですね。

田中功起 インタビュー

中心を決めずに回ってみる

Part I | Part II