From “House of Love” (2010). All images: © and courtesy Dayanita Singh.

円環するイメージの海を航る

インタビュー/アンドリュー・マークル

I.

ART iT あなたの作品についての文章の多くは、文学の観点から書かれていますが、今日はイメージについてのアナロジーというところから始められないかと考えています。『極楽特急(Trouble in Paradise)』というエルンスト・ルビッチが1932年に監督した映画があります。この映画はヴェネツィアを舞台に、複数の短いショットが相互に関連する一連のシークエンスによって幕を開けます。薄暗い路地に現れた男が、そこにあるゴミ箱を掴むと運河に停めてあるゴミ収集用のボートへとその中身を空ける。ショットが代わり、躍起になってドアのブザーを鳴らす女。そのドアの向こうでは、物が散乱した暗い部屋で倒れている男が立ち上がろうとしてはまた倒れ込む。そこから画面は素晴らしいパンショットによって部屋の外観へ。建物をぐるりとまわって、離れたレストランのベランダへと移動する。ベランダには、タキシードの男。そこへ今晩のロマンチックな待ち合わせのためのディナーについて、「何からはじめましょうか」とウェイターが尋ねると、タキシードの男は、「カサノバはやめて、ロミオにしようか。相手はジュリエットだからね。いや、クレオパトラか。さて、なにからはじめようか」と答える。ここには言うまでもなく、音や動き、そのほか写真にはない要素が存在しているのだけれども、初めてこのシークエンスを観たときにすっかり混乱してしまいました。前のショットに続く各イメージが前後のイメージを押しやり、すべてが統一された全体へと凝集していくのを拒んでいるように感じられました。

あなたの写真集や写真作品を観て、この種の解離効果についてさらに考えているときにも、似たような経験をしました。こうしたことは、どこかイメージに独特のことなのではないかという気がしています。言葉同士が互いに結びつくようには、イメージ同士は結びつきませんよね。あなたの作品の場合は、この解離効果について、各イメージの形式だけでなく、それらの同一性という両者における破綻という観点から書くことができるかもしれません。自身が創り出すイメージについてどのように理解していますか。

ダヤニータ・シン(以下、DS) 完璧にまとめてくれましたね。さて、何を言ったらいいでしょうか。わたしの頭の中は、いつもたくさんの会話が進行しています。まさに今も、ここであなたと話をしながら、東京都写真美術館での畠山直哉さんの個展『ナチュラル・ストーリーズ』のことが忘れられませんし、訪れたばかりのホテルオークラのこと、昨夜見た夢—わたしは4つの異なる国にいたのです—も頭から離れません。二時間ほど前に起きたばかりだからでしょうか。すべてがこんがらがっています。三時間遅く会う約束をしていれば、もっと明晰に答えられたかもしれません。しかし、まさにこのようにこんがらがっている局面をこそ、写真に撮りたいと考えているのです。夢のあと、昨夜のこと、今日のこの不鮮明さ、こうしたところに写真を位置づけたいと考えているのです。少なくとも、人生の半分は夢の中、そう、事実、夢の中にいるのです。これらは非常にリアルな状況なのです。それらは限りなくリアル、そう、写真が限りなくリアルであるように。

写真によって非常に制限された感情—わたしはそれについて考えるよう訓練を受けてきたのですが—や同一性における破綻というものがおそらくはあるのでしょう。ここ数年間、アートマーケットや国際的なアートワールドの要求へと向けられたナショナル・アイデンティティへの意識の急騰が見られます。たった今、わたしは東京にいて、午後には今後6ヶ月間または6年間ここに住んでみようと決断するかもしれない。そんな感じで人生を過ごしてきました。自由かつ開放的でありたいと望んでいました。そういう意味では、破綻というものは18歳でザキール・フセインを撮影するためにホテルの部屋へと訪れる決断をしたときから既に始まっていたのかもしれません。他人から何を言われるかとか、若い女の子がミュージシャンの泊まっているホテルの部屋になんて行くべきではないといった社会的制約なんて気にしていませんでした。やらなければいけないんだから、とにかくやるべきことをやる。我慢することなんてできません。

写真という方法はもはや、そうした破綻にとって十分ではないのだとわかっていました。それには文学が必要だったし、映画や旅も必要でした。それに、物事がぶつかり合う混沌の時間も必要です。「House of Love」(2010)や「Adventures of a Photographer」(2011)では、フィクショナルな側面によって自由になれました。そして、そのようなフィクション化は破綻によって可能になったのです。当時は、昨年のヴェネツィア・ビエンナーレで展示した 「File Room」(2011-)のことを思い詰めていたのですけどね。新たな形式、少なくとも異なる探求を始めるための写真の破綻を必要とする写真の別の次元というものがあり、デジタル技術は多いに役立ちました。

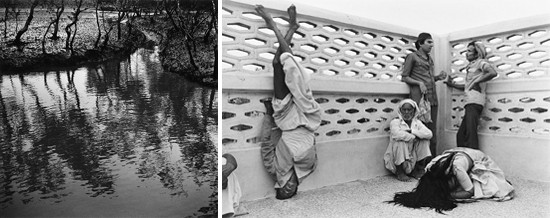

Both: From “House of Love” (2010)

ART iT それでは、デジタル写真を積極的に極めていこうと考えているのでしょうか。

DS いや、わたし自身、そこには興味がありません。しかし、今やついに写真はすべての人にとって、少なくとも携帯電話を持っている人にとって、利用可能なものになりましたよね。もはや、たまたまカメラを持っていたり、カメラを持った人が偶然その場にいたりしなければ、ある出来事は撮影されなかったという考え方は通用しません。誰もがカメラを持っているので、何かが起こったときに誰がそこにいるのかわかりません。言葉が発せられるようにイメージが生産される状況となった今、写真に対する重圧がかかっています。これは重大なことです。文章が書けるというだけでは大したことがない。短編を書けるからといって、新しい考えがあったり、これまでずっと聞いてきたものと異なる話が書けるわけではないのです。

ART iT 2, 300年前の先進諸国において、文章を書くことが普遍的な文学へと向かっていったのと同じような過程を写真も辿っていると言えるのかもしれませんね。誰もが文章を書けるようになると、古典が創り出されることはありません。昔に比べて現在はなおさら、古典はそのようなものとしてあります。例えば、ムハンマドは神の仲介者として選ばれたけれども、わたしたちは予言者になろうとは思いません。

DS その通りですね。従うべき訓練はいくつかあっても、絶対なる公理はありません。書くことのためにする最初の訓練があるとすれば、愛についての詩を書くことではなく、リルケの詩をなぞるようなことではないかと思います。少なくとも、何をしたらいいのかわからないのならば、そこから別の可能性が現れてくるでしょう。しかし、それがどのように見え、古典となるかどうかといったこととは関係ありません。わたしにとって、「House of Love」は完全に実験的なものでしたが、やらなければいけなかったのです。「File Room」シリーズも同様です。ヴェネツィア・ビエンナーレで展示をし、完成したので、続ける必要はなかったのですが、それで終わらずに続けなければならなかったのです。抑えきれない衝動に任せてみることを学びました。

From “File Room” (2011-)

ART iT 「File Room」は、そのほかのプロジェクトと比べると、対象やその焦点の当て方にかなり明確なものがあったと思うのですが、なにか理由はありますか。

DS それに気がつかないまま10年以上も「File Room」を制作していました。2011年1月に政治学者のスニル・キルナーニが作品を観に来る機会があり、彼に見せるためになにか特別なものを作りたいと自分のアーカイブに目を通しました。するとそこには、紙、製紙工場、事務所、図書館、書店、印刷機といった類いに関する作品がたくさんあり、そこから200枚程の小さなプリントを用意しました。彼はその中から24枚の写真を取り出すと、「“File Room(資料室)”と呼ばれているものだね」と言いました。聞き慣れない言葉に、わたしが尋ね直すと、「いや、即興で作った言葉なんだ」と答えてくれました。そして、それらの写真を見直して、10年間もそれに気がつかないまま、ほとんど同じような写真を撮り続けていたことにはたと気がついたのです。そういうことがあってから、わたしはこういうものを撮りたいのだと、せっせと知人へ連絡を取りました。どこへ行くにも新しい約300枚の「File Room」のプリントを持っていきました。そうせずにはいられなかったし、それなしで旅行するなんて出来ませんでしたね。

それが原因のひとつ。ほかには、昨年の夏、ヴェネツィアからコルカタに向かう前に、西ベンガル州の中央庁舎を訪問する素晴らしい許可をもらって、デリーに二日間滞在したときのことです。デリーに住んでいる母には、「今回は会えなくて本当にごめんね。今は“File Room”のことしか頭にないから、そうせざるをえないの。しようがないの。だから、戻ってくるときに会いましょうよ」と告げると、「本当になんでも忘れてしまうのね」と彼女は笑いながらそう言いました。

それから、彼女は父が亡くなり、ふたりでお葬式から帰ってきたときの話をしました。家には広い応接間があって、わたしはそこで泊まりにきた8人の友だちとマットレスや美しい布を床一面に敷き詰めて眠ったことがありました。父が亡くなって、何千ものファイルを取り出しては、部屋の至る所に積み上げて、母が眠りについているその部屋へ、翌朝、わたしは朝食を運んでいきました。父の死後、10日間か2週間程、彼女はそこで生活しました。目が覚めるとファイルに囲まれていたことや、朝食を持ったわたしが立っていた様子、幾千ものファイルに置き換えられた父の喪失に完全なまでに圧倒されていたことを、彼女はとてもよく覚えています。

すべてのものから自分自身の物語を読み取る考え方は好きではないのですが、同時に、それらのファイルに対するわたしの強迫観念は異常です。どこかにそのときの印象が残されているに違いありません。心地良い記憶ではないし、不明瞭なものですが、そういうことを感じていたのだと思います。今では資料室に行くのが自分のためなのかそうでないのかわかっています。何度も繰り返しますが、大量のファイルで埋め尽くされたその部屋は、まったく不可解なのだけれども、じっくりと観察してみれば、何らかの秩序が生まれ、あなたがそれを乗り越えるのに力を貸すことのできる誰かが存在しているでしょう。

Both: From “Interior Landscapes” (undated)

ART iT ということは、ある種の衝動に身を委ねつつ、自身の写真から距離を取ること、少なくとも、他者の眼で自身の写真を見ることが出来るということですね。

DS そうですね。この経験から得られたことのひとつは、こうしたいくつかの外部の声は非常に貴重なのだということが、あらためてはっきりとしたことでしょう。そのような声なしではありえません。常に同じ人だとは限りませんが、このような声は驚くべき鏡なのです。スニルを見て、「File Room」が心に浮かび、アヴィーク・センを見れば、「House of Love」が思い出されます。

作品とはまさに頭の中にあるそうした声との共同作業なのです。だからこそ、わたしは約30年分のアーカイブを持っているのです。誰が訪れて、その人と何を共有するか次第で、異なるイメージが生まれてくるのです。アヴィークとわたしがサンドラバンズ国立公園の写真と、狂人が癒しを求めてくる場所の写真を混ぜて作った「Interior Landscapes」と呼んでいるアルバムもそうしたもののひとつです。おそらく、記録からフィクションを創り出すやり方、ふたつの本格的な作品を組み合わせて、第三のものを創り出すという方法に初めて気がついたのは、このときだったと思います。

ダヤニータ・シン インタビュー

円環するイメージの海を航る

Part I | Part II