吉原写真館四代目・秀長の五人の子供たち 1936年(昭和11年)

「SPAIRAL LIFE—吉原家の140年」展(2011年)より。写真提供:吉原悠博

同展では吉原写真館の六代目・悠博氏が、2004年に吉原家の土蔵で発見した乾板から50点を厳選、

池添数美氏によってプリントされ、かつてそれらが撮影された場所=吉原写真館に展示された。

去る5月31日、翌日に「写真の日」を控え、東京は四谷にある主婦会館で「第63回『写真の日』記念講演会」が開かれた。主催は日本写真協会/関東写真館協会。アート寄りの写真展には足繁く通う僕も、このたぐいの催しを訪ねたのは初めてのことだ。地下に降りてすぐのところにある会場に集まったお客さんは、全体に年齢層も高く、ましてや現代美術とはまったく無縁の雰囲気である。

もっとも、ここを訪ねたのにはきっかけがある。昨年、新潟市で開かれた「水と土の芸術祭」を通じて久しぶりに再会した、美術家の吉原悠博氏からお誘いが掛かったのだ。講演会は全2部からなり、第1部は「吉原家の140年」。吉原は、新潟でも指折りの長い歴史を持つ吉原写真館、6代目の館主だ。その歴史的な歩みを明治から現在に至るまで、吉原自身の語りと映像を通じて紐解こうという試みである。

旧・吉原写真館 1905年(明治38年)。初代・秀齋氏の写真スタジオ「真写堂」を継いだ二代目・玄琳氏が現在地にて「吉原写真館」と屋号を変える。運営は三代目・長平氏の代で軌道に乗るが、1935年(昭和10年)に発生した新発田町(当時)の大火で同館も全焼した。

翌・1936年(昭和11年)、四代目・秀長氏(前列右から3番目)によって再建された吉原写真館。この写真は1950年(昭和25年)、撮影は吉原悠博の父で、当時26歳の俊雄氏による。

2011年(平成23年)、同じ写真館前での、六代目・吉原悠博(右から2人目)と同館スタッフ。

写真提供(上記3点いずれも):吉原悠博

注意してほしいのは、主催者が写真「家」協会でも写真「機」協会でもなく、写真「館」協会であることだ。そう、この日の講演会に集った方々は、みな関東の各所で写真館を営むか、もしくはかつて営んでいた関係者ばかりなのである。年齢層が高いのも納得がいく。デジタル写真の普及や携帯電話の撮影機能、果てはTwitterやInstagramの普及によって、写真は「写真館」はおろか、「プリント」からさえ急激に距離をとりつつある。経営的に成り立たなくなり廃業を余儀なくされた写真館や、後継者が見つからず、やむなく店をたたむ館も少なくないことだろう。

けれども、僕がまだ子供のころは、家族が揃って迎える年月の節目には、必ず写真館に足を運び、ちょっと晴れやかな気分で記念写真を撮ってもらったものだ。それは一種の「行事」だった。僕が生まれ育った秩父は山間の盆地にある小さな街だが、それでも地域で3軒は写真館があった。写真家の清水武甲がいたのも大きかっただろう。そんな記憶が残っていたからかもしれない。私事ながら昨年、郷里の両親が金婚式を迎えた際には、一族揃って美術家の松蔭浩之氏に記念撮影をお願いした。写真ができあがってきて家族に見せると、パッと陽が射すように表情が明るくなったのが忘れられない。

が、そうした「贅沢」とは違うかたちで、写真館にはいま、新たな光が当たりつつあるように思う。東日本大震災が起きたからだ。震災の直後からしばしば伝えられたように、土地を家ごと丸々さらわれた被災者にとって、かれらがその地で生まれ育ち、日々を暮らした確証は、もはや写真のなかにしかない。多くの被災者が瓦礫のなかから写真を掘り出し、奇麗に洗い、大事に保管する様をいくど見たことだろう。結果的に遺影になってしまったものも多いはずだ。としたら、写真館は単なるサービス業ではない。かけがえのない土地に眠る、物質=記憶そのもの保管施設なのだ。日本が世界にも稀な自然災害の一大列島であることがはっきりしたいま、写真館の意義は、むしろ増している。

以降すべて「写真の町・シバタ」プロジェクトより(解説提供:同実行委員会)。城下町でもある新発田市で、町歩きをしながら、かつての町の姿も写真で楽しむ企画として2011年より毎秋開催。

【昭和10年 加治川の桜】 写真提供:御菓子司 菊谷

かつて「長堤十里世界一」と謳われた加治川の桜。1966年(昭和41年)と翌年に続いた大水害で失われた往年の桜堤、最盛期の一枚。当時、東京の広告会社が新発田にやってきて撮影したものだという。舟に乗るモデルを、写真提供元である菊谷の娘たちが務めた。菊谷の創業は1613年(慶長18年)、400年の歴史を誇る老舗である。

【菓子の仕込み】 写真提供:宮澤屋

創業1897年(明治30年)、116年の歴史を持つ菓子店である宮澤屋。今は亡き先代の朝の仕込み作業の一場面である。ガスがないころには早朝から薪で火をおこして菓子を作り、ガスの導入後も仕込みの開始時間は変えなかった。城下町新発田には、創業100年超えの菓子店が何軒も軒を連ねる。

【発車前の車窓から】 写真提供:シンガポール食堂

無類のスポーツ好きだった今は亡き先代店主と親友の写真。スキー旅行への出発前、汽車の窓からはしゃぐ様子。1932年(昭和7年)撮影。「シンガポール食堂」は、初代がかの地へ訪れた際に味わった料理を再現して提供している。1946年(昭和21年)開業、きしめん状の炒め麺「南国の味 オッチャ・ホイ」と汁麺が名物。この当時に洋行やスキー旅行を楽しんだ人々も新発田にはいた。

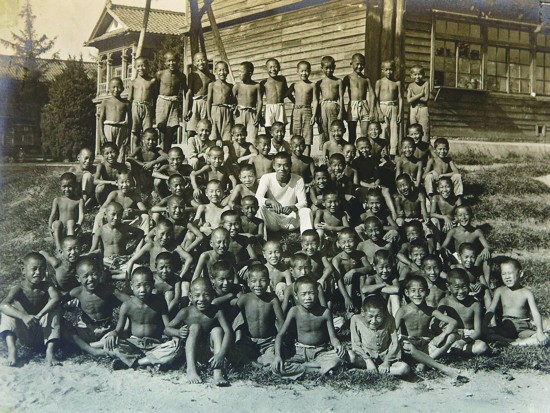

【戦時中の林間学校】 写真提供:翁屋

1942年(昭和17年)、五十公野国民学校の林間学校。写真提供元である和菓子店・翁屋の息子が代用教員として勤めていた。大戦中、新潟県内では長岡が空襲被害を受けたが、新発田は戦火を免れた。このため、明治から戦中の貴重な写真が、陸軍十六連隊の駐屯地として栄えた新発田の町に多く残されている。翁屋の創業は1912年(大正元年)、今年101年目を迎える。

かれこれ20数年前、僕が初めて東京で吉原と知り合ったとき、彼は写真家でも、ましてや写真館の館主でもなく、れっきとした「アーティスト」だった。もちろん、実家がそんな長い歴史を持つ写真館だということなど聞いたことさえなかったし、本人はむしろそのことを疎ましく思っていたにちがいない。故郷を離れ、ニューヨークでナムジュン・パイクのもと美術の修練を重ね、帰国後は先端的なメディア・アーティストとして脚光を浴びた彼にとって、アートとは畢竟、土地に縛られず、土着から切れた普遍性を持つことを意味したに違いない。その彼に、数十年ぶりに再会する場が、美術館でもギャラリーでもなく、時代から忘れられたかのような「写真館主たちの集い」であることに奇妙な違和感を抱きつつも、東日本大震災以後の大きな切断を、ここにもまたひとつ見出す思いがした。

あえていえば、これはアートが僭称する抽象的な原理原則のもっと先に、遥かに具体的な普遍性を備える場所として「写真館」を再発見する機会なのだ。吉原の講演は、その期待を想像を超えて上回るものだった。第2部にあたる「写真館に生まれて」では、吉原と同じく写真館に生まれたことをきっかけに交流を深めた写真家の平間至氏(塩竈)、俳優の佐野史郎氏(出雲)との鼎談がもたれ、写真館の記憶が、いかに彼らの現在の活動に影響を及ぼしているかが、三者三様に語られた。会場には陸前高田の出身で、大津波により母を失い、震災後に初めて故郷の写真を発表するようになった畠山直哉氏の顔も見られた。写真の意味はいまふたたび、大きく変わりつつあるのだ。

いま「ふたたび」と言ったのは、1980年代の後半、写真が「写真」であることを超えて「美術=アート」として扱われるようになった頃の大きな変化を、僕自身がリアルタイムで体験した経緯があるからだ。いまや世界で脚光を浴びる荒木経惟氏や森山大道氏が「美術家」として評価されるようになったのも、もとはと言えばこの頃の変化に端を発している。しかし今、写真はさらなる変化を遂げつつある——もう一度、更新された意味での「新しい土着」に戻りつつある。先の「ふたたび」とは、写真館をめぐるこの「新しさ」のことを指している。それは、さらに若い世代である川内倫子氏や、北釜に移住しそこで大津波に遭遇した志賀理江子氏の写真にも深く刻み付けられている。もしも「アート」が抽象的でしかない普遍性に立脚するのであれば、かれらの写真を素朴にアートと呼ぶことに、強い抵抗を感じずにはいられない。

今年の夏、昨年同様、長岡空襲の鎮魂のために終戦直後に再会された長岡の大花火大会に参加したあと、吉原を訪ねて新発田の地に初めて足を踏み入れた。彼の運転する車の助手席に乗り、かつて東京のきらびやかなスペースで一時をともにしたときのように語らい、談笑する地が新潟の新発田で、隣でハンドルを握る吉原が、地元で毎年秋に開かれる地域再興プロジェクト「写真の町・シバタ」の主催者でもあり、かつて僕にまったく語ることのなかった吉原写真館の6代館主でもあることに時の推移を感じる。いっぽうで、彼と歩く新発田の各所に眠る史跡の数々が、一枚一枚の写真から生々しい「現在」として甦る様を目の当たりにして、僕は今の自分が21世紀の、しかも大震災のあとの世界を生きていることを、写真をめぐる未知な感情とともに、あらためて強く実感した。