‘文化’資源としての〈外地〉——豊田市美のアジア展

『近代の東アジアイメージ——日本近代美術はどうアジアを描いてきたか』会場風景 豊田市美術館 2009年

『近代の東アジアイメージ——日本近代美術はどうアジアを描いてきたか』会場風景 豊田市美術館 2009年先ごろ出た新刊著書、呉美姃(オ・ミチョン)『安部公房の〈戦後〉』(クレイン)は、なかなかに興味深い本だった。安部公房といえば、その実験的で抽象化した文体で、15年戦争の体験を反映した戦中派から始まる戦後文学に、文字通り初めての「ポスト戦後」を切り開いた作家と考えられてきた。ところが著者は、安部の文学もまた「満州」という別の戦後体験を色濃く反映した結果であり、その点では依然、「戦後」文学であることを、初期テキストを丁寧に追うことで論じている。実際、たびたび無国籍と形容されてきた安部の乾いた文体や方法論が、実際には、植民地的でありながら「五族協和」という仮想の理念を持つ合衆国的な実験や、そのような改造的感性を可能にした変幻自在な満州という国土(砂漠の思想?)を反映していたかもしれないと、思い当たることは多い。

思えば、根無しの国土という「解剖台」(ロートレアモン)こそが、その後、一度は医学を志した安部にとってのシュルレアリスムの、いわば手法的根幹にあったのではなかったか。そう考えたとき、常にどこかでカフカの亜流に成り下がる危険性があった安部の文学は、無味な世界文学という栄冠とは別の次元で、ふたたび真の歴史性(つまりは今日の読者)を回復することになるだろう。ところが同時に、コスモポリタンとされる安部への呼称は、1960年代に入り日本の高度成長が頂点に達するころ、そうした歴史性の消去とともに確立されたものだと、この著者は主張している。だから、わたしたちにいま必要とされているのは、安部の諸作に故郷喪失者による無国籍な抽象を読み取るのではなく、それもまた別の故郷体験の反映であるかもしれないという、その痕跡を見抜く力なのだろう。

思えば安部とは、その最初期の活動において、岡本太郎の「夜の会」や「世紀」(池田龍雄、桂川寛、勅使河原宏ら)に参加し、戦後文学のなかでももっとも美術に近い場所にいた作家でもあった。とすると、そのシュルレアリスムへの傾きはこれらの集団を通じて形成されたものであろう。とすると、安部公房という作家の満州体験を媒介に、反対にこの時期の日本のシュルレアリスム美術を見直すことができはしないか。——そう考えていたおり、くしくも豊田市美術館で開催されている展覧会『近代の東アジアイメージ——日本近代美術はどうアジアを描いてきたか』に足を運ぶ機会を得た。

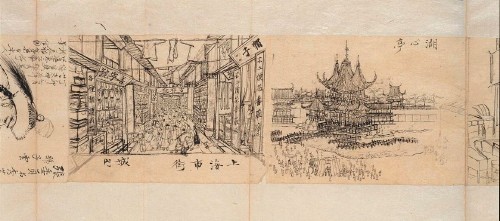

高橋由一「上海日誌」1867年

墨、紙 23×18.5cm (折本装) 東京藝術大学大学美術館蔵

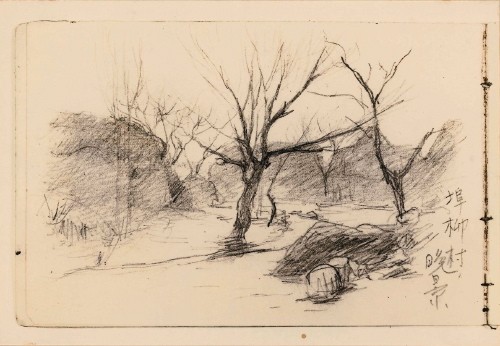

黒田清輝「写生帖14号(日清戦争)」1894年

黒田清輝「写生帖14号(日清戦争)」1894年鉛筆、紙 12.2×18cm 東京国立博物館蔵

本展は、美術評論家でもある天野一夫が京都造形芸術大の教授職を離れ、同館のチーフ・キュレーターに着任して初めての展覧会と聞く。実際、本展は精力的に調査を重ね相当の点数を揃えた、実に意欲的な内容である(本欄では立ち入らないが、その点でほぼ同時期に目黒区美術館で開催された正木基学芸員の企画による『‘文化’資源としての〈炭鉱〉』展と双璧をなすように思われる)。事実、会場に一歩足を踏み入れるなり目に飛び込んでくる高橋由一による「上海日誌」や黒田清輝の「写生帖」は、本展が日本の近代美術史そのものを、「画家たちがアジアをどう描いてきたか」を辿り直すことで、全面にわたり読み直そうとする企画を思わせるに充分な導入部だ。事実、本展はこの後、その要点ごとに岸田劉生、藤田嗣治、猪熊弦一郎といった名を据え、さらに写真史も見据えて木村伊兵衛や恩地孝四郎をたどり、会場の最後には会田誠や高嶺格にまでたどり着く。けれどもそれは、たんに日本近代美術の影に、植民地というもうひとつの説話を見いだそうというのではない。肝心なのは、安井曾太郎や梅原龍三郎のパートなどで明確に示されるように、国民国家的な洋画イデオロギーの確立者である彼らの作風こそ、実は中国大陸を描くという外地でこそ可能になったものだということにある。それは、敗戦を通じてこうした作風が(敗残という体験を通じて)内地に折り返されたものが、戦後美術の出発点をかたちづくるという論点まで派生させる。この点において同展は、冒頭に掲げた安部公房の文学がはらむのと同様の問題を、別の角度から照らし出すように思われるのだ。

『近代の東アジアイメージ——日本近代美術はどうアジアを描いてきたか』会場風景 豊田市美術館 2009年

『近代の東アジアイメージ——日本近代美術はどうアジアを描いてきたか』会場風景 豊田市美術館 2009年実際、天野も指摘するとおり、西洋への留学体験を自我の骨子とする日本近代の画家たちにとって、彼らの学びの地とはまったく異なる日本の風景が、いったいどうやって油絵になるのかという問題は、実は長く尾を引く難問であり続けた。明治期に田舎の農夫ならぬ「百姓」を印象派風に描いた諸作の錯誤性は、いまでこそ見る者の失笑を買いもする(実際わたしは、ある公立の美術館で高校生たちによるそうした場面に出くわしたことがある)が、当時の画家たちにとって、事は真剣に値した。そんなとき、〈和〉であるべき内地の国土・国民を〈洋〉でどう描くかという難問から遠く離れ、その植民地性ゆえに民や風景と内面をともにする必要がなく、描くことの客観に徹することができた外地という新生の土地は、画家たちにとって、なかば救いの大地でもあったことだろう。

『近代の東アジアイメージ——日本近代美術はどうアジアを描いてきたか』会場風景 豊田市美術館 2009年

実は、内地の抱えたむずかしい課題を回避し、満州でこそ純粋に方法的になることができたのは、ひとえに美術家だけではなかった。「鬼畜米英」を標語とする戦中に、こともあろうにモダニズムを許容するというのは、実は実験の土地=満州でこそありえた特権でもあったのだ。たとえば建築では、内地では国家のイデオロギーと近代建築の方法を兼ねるため、実に奇妙な折衷を余儀なくされた(鉄筋コンクリートの近代建築に和風の瓦屋根という、いわゆる「帝冠様式」)が、満州では前川國男のような建築家が戦後のモダニズムを先取りする設計を推し進めることができた。ほかにも東映の基礎となった満映が外地で果たした技術の蓄積が、戦後の映像娯楽にいかにフィードバックされたかは、今日多くの人が知るところとなっている。

こうして考えたとき、満州ひとつとっても、その「‘文化’資源としての〈外地〉」が持つ広大な領野は計り知れない。一時の無根拠なアジア・ブームが去りつつあるいま、植民地主義的にアジアのイメージを収奪するのではなく、みずからの「内なるアジア」について考察を進めるべきときが来ている。

写真提供:豊田市美術館

呉美姃(オ・ミチョン)『安部公房の〈戦後〉─植民地経験と初期テクストをめぐって』

図書出版クレイン

http://www2.ttcn.ne.jp/~crane/index.html

豊田市美術館『近代の東アジアイメージ——日本近代美術はどうアジアを描いてきたか』

2009年10月10日(土)~12月27日(日)

http://www.museum.toyota.aichi.jp/exhibition/2009/special/east_asia.html

連載 椹木野衣 美術と時評 目次

第2回 文化行政の「事業仕分け」について

第1回 大竹伸朗の現在はどこにあるのか

※この連載は毎月1回掲載します。